1 Einleitung

Der Konsummonitor von Universität Wien und AK Wien war eine Pilotstudie zur Erforschung der Möglichkeit, eine repräsentative Stichprobe zufällig ausgewählter KonsumentInnen in einer Serie von Online-Erhebungen zu unterschiedlichen Konsumthemen zu befragen und auf diese Weise aktuelle Informationen über den vielfältigen Konsumalltag aus erster Hand zu erhalten, die Lage der Haushalte in unterschiedlichen Konsumbereichen aus Sicht der KonsumentInnen kennzulernen und aktuelle Probleme und Herausforderungen zu erkennen und Zustände und Veränderungen zu dokumentieren. Dieser Bericht enthält die zentralen deskriptiven Ergebnisse dieser Pilotstudie. Die Webseite des Konsummonitor-Projekts ist unter https://www.konsummonitor.at erreichbar. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle TeilnehmerInnen, die uns ihre wertvolle Zeit geschenkt, und einen Einblick in ihren persönlichen Konsumalltag ermöglicht haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

1.1 Ausgangspunkt und Fragestellungen

Konsum ist ein komplexes soziales, zeitliches und räumliches Phänomen mit individuellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Rahmenbedingungen und Folgen. Der rasante Wandel von Märkten und Produkten, die Ausdifferenzierung von Angeboten und Vertriebswegen, die Entwicklung neuer Konsumpraktiken und -stile, sowie die wachsenden sozialen und ökologischen Herausforderungen und Probleme bringen nicht nur für die KonsumentInnen neue Handlungs- und Entscheidungsprobleme mit sich, sondern auch für Konsumentenschutz und Konsumentenpolitik, die hier in steigendem Maße gefordert sind, die KonsumentInnen beim Handeln und Entscheiden in diesen erweiterten Möglichkeitsräumen zu unterstützen und zu schützen. Das dabei bisher orientierende Leitbild des „mündigen Konsumenten“, der sich sicher, umfassend informiert, rational entscheidend und die Folgen seines Handelns berücksichtigend im Angebot zurechtfindet, ist angesichts der unter den Bedingungen von Komplexität, mangelndem fachlichen Wissens, fehlender Kompetenzen und knappen Zeitressourcen nur eingeschränkt rational agierenden AkteurInnen, in Kritik geraten (vgl. Bala und Müller 2015). Für die KonsumentInnenpolitik stellt sich mit diesem Orientierungsverlust die drängende Frage nach aktuelleren und realitätsnäheren Leitbildern, auf die eine Interessenspolitik und die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz und zur Bildung der KonsumentInnen aktuell und in Zukunft zugeschnitten werden müssten (vgl. Micklitz u. a. 2010). Für die Entwicklung entsprechender Leitbilder ist eine empirisch fundierte Typologie der KonsumentInnen zu entwickeln und dabei zu berücksichtigen, dass Konsum in seiner weiteren Betrachtungsweise mehr als nur den Kauf und Verbrauch von Gütern meint, und dass bei der Analyse darüber hinaus die subjektiven und objektiven Rahmenbedingungen, Einstellungen und Lebenslagen, sowie das dem Gütererwerb vorangehende oder folgende Handeln und Verhalten zu berücksichtigen sind (vgl. Fridrich u. a. 2014).

Vor diesem Hintergrund stellen sich für Konsumentenschutz und Konsumforschung folgende zu untersuchende Fragen:

- Wie handeln KonsumentInnen angesichts steigender Komplexität? Wie erfolgt die Informationsbeschaffung, der Kauf, die Nutzung, die Entsorgung von Gütern und wie gehen KonsumentInnen mit sich stellenden Problemen um? Welche Einstellungs- und Handlungsmuster sind hier erkennbar? (vgl. Bala und Müller 2014; Klug 2015).

- Wie sind Konsumeinstellungen und -praktiken sozial strukturiert? Durch welche objektiven und subjektiven Faktoren lassen sich Konsumpraktiken und -stile erklären? Wie sind objektive Lebenslagen und subjektive Einstellungen verknüpft?

- Welche Gruppen von KonsumentInnen lassen sich in Bezug auf Einstellungen, Kompetenzen und Konsumhandeln wie Kauf, Nutzung und Entsorgung von Gütern erkennen und wie sind diese sozial strukturiert?

- Welche potenziell problematischen Konsumstile und welche „gefährdeten“ Gruppen können identifiziert werden?

- (Wie) lassen sich Konsumkompetenzen, -einstellungen und -handeln durch spezifisch zugeschnittene Maßnahmen der KonsumentInnenpolitik verändern? Und wie lässt sich die Wirkung dieser Maßnahmen evaluieren?

Für die Beantwortung dieser für Konsumentenschutz und Konsumforschung relevanten Fragestellungen bedarf es einer Datenbasis, mit der sich Konsumhandeln und -verhalten, konsumspezifische Einstellungen, konsumrelevante Kompetenzen und Problemstellungen, und die Veränderung dieser Größen im Zeitverlauf, eingebettet in die individuelle, objektive und subjektive Lebenssituation der KonsumentInnen untersuchen lassen. Dazu ist es nötig, diese Individualdaten über objektive Lebenslagen, subjektive Einstellungen, und die konsumspezifischen Merkmale gemeinsam zu erheben und auszuwerten. Eine Vorstudie der AK Wien, für die der in Österreich vorhandene Bestand an zugänglichen konsumrelevanten Daten und Instrumenten untersucht wurden, zeigt, dass zwar ein Teil der relevanten objektiven Individualdaten erhoben wurde, sich diese Daten aber für die Beantwortung der genannten Fragestellungen nicht eignen, da sie (1) nicht gemeinsam erhoben werden, sondern verteilt über mehrere unterschiedliche Befragungen mit jeweils spezifischem inhaltlichen Fokus und eigener Stichprobe (z.B. Konsumerhebung, KonsumentInnenbarometer, EU-SILC, Eurobarometer) und daher nicht auf Individualebene verknüpft und gemeinsam ausgewertet werden können, und (2) da in den Erhebungen vor allem objektive Merkmale von Konsum und Konsumierenden erfasst werden, aber die subjektive Dimension von Konsum, wie die zugrundeliegenden Motive, die grundlegenden oder konsumspezifischen Einstellungen oder auch Fragen nach konsumspezifischen Kompetenzen und Praktiken und weiteren, für den Konsumentenschutz in unterschiedlichen Bereichen relevanten Fragestellungen nicht erhoben werden.

1.2 Ziel und Vorgangsweise

Ziel des Konsummonitor-Projekts, das von 2017 bis 2020 von der Universität Wien am Institut für Soziologie im Auftrag und in Kooperation mit der Abteilung für KonsumentInnenpolitik der Arbeiterkammer Wien durchgeführt wurde, war die inhaltliche und methodische Konzeption und praktische Umsetzung einer innovativen, periodisch durchführbaren Panelerhebung zum Aufbau einer geeigneten Datenbasis zur Beantwortung der genannten konsumbezogenen Fragestellungen, sowie die erstmalige Durchführung der Befragung und die Auswertung und Evaluation der Ergebnisse im Rahmen einer Pilotstudie. Auf Basis der Ergebnisse soll ein regelmäßiges und dauerhaftes KonsumentInnen-Monitoringeingerichtet werden, mit dem der Wandel von Konsum und KonsumentInnen über die Zeit beobachtet und analysiert werden kann. Die erhobenen Daten sollen dazu beitragen, Trends und Problemlagen bei Konsum und KonsumentInnen zu erkennen und allgemeine, wie auch zielgruppenspezifische Maßnahmen zum Schutz der KonsumenInnen zu entwickeln.

Neben den inhaltlichen Fragestellungen zum aktuellen Stand des alltäglichen Konsums in zentralen Konsumbereichen wie Ernährung, Haushaltsausstattung, Alltagsfinanzen, und Reisen, und den jeweiligen aktuellen Erfahrungen, Schwierigkeiten und Problemen der KonsumentInnen in ihrem Konsumalltag, standen speziell auch methodische Fragen zur Durchführung und Durchführbarkeit einer solchen Erhebung im Zentrum der Untersuchung, v.a. nach den Möglichkeiten, die aufgrund der Komplexität und Breite des Gegenstandes große Menge an relevanten Fragestellungen auf eine Reihe von Erhebungen (“Wellen”) zu verteilen und die TeilnehmerInnen mit zeitlich aufeinander folgenden Befragungen zu unterschiedlichen Konsumthemen über einen längeren Zeitraum zu begleiten – um so zum einen die Daten für ein detailliertes Bild des Konsumalltags zu erhalten, und zum anderen den Zeitaufwand für die Befragten auch bei knappen Zeitressourcen bewältigbar zu halten und Ausfälle und Abbrüche möglichst gering zu halten. Ziel war es, die Befragungen möglichst alltagstauglich und entsprechend kurz und inhaltlich wie auch technisch einfach beantwortbar zu gestalten, etwa dadurch, dass bei der Planung und Testung die Beantwortung auf sehr unterschiedlichen Endgeräten mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen und Internetbrowsern berücksichtigt wurde und dadurch, dass eine aus zeitlichen oder technischen Gründen unterbrochene Befragung zu einem späteren Zeitpunkt sehr einfach wieder fortgesetzt werden konnte. Die technische Umsetzung der Panelbefragung erfolgte mit der Open Source Befragungssoftware Limesurvey, die für diesen Zweck adaptiert wurde. Um die Belastung durch die Befragungen möglichst gering zu halten, wurde die Anzahl der Einladungs-E-Mails zu den einzelnen Wellen auf das Minimum beschränkt, also auf eine Einladung pro Befragung. Die Erinnerungen erfolgten durch die Einladung zu den darauffolgenden Wellen und die Möglichkeit der TeilnehmerInnen per Klick in den Einladungs-E-Mails den jeweils aktuellen Stand der Befragungen und deren Absolvierung auf einer personalisierten Übersichtsseite abzulesen. Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, wurden die zur Aussendung benötigten E-Mail-Adressen und die Befragungsdaten auf getrennten Servern und Datenbanken mit jeweils unterschiedlichen Zugangsdaten gespeichert.

Für die TeilnehmerInnen wurde eine Service-Hotline eingerichtet, die v.a. zu Beginn der Erhebung und zu Fragen zur Erhebung, zur Echtheit der Einladung und zum Anmeldeprozess genutzt wurde. Insgesamt wurden über die gesamte Zeit der Erhebung etwa 50 Anrufe verzeichnet.

Von Jänner 2019 bis März 2020 wurden insgesamt zehn Befragungswellen durchgeführt. Die TeilnehmerInnen konnten die einzelnen Wellen vom jeweiligen Zeitpunkt der Befragung bis zum Ende der Erhebung absolvieren.

- Anmeldung: Anmeldung mit Bestätigung der eingegebenen E-Mail-Adresse (Double-Opt-In) und DSGVO-konformer Einwilligung zur Teilnahme an Befragung und/oder Gewinnspiel

- Erstbefragung: Haushaltsstruktur, Soziodemografie, Einstellung zu Konsum und Konsumpolitik

- Haushaltsgeräte: Haushaltsausstattung mit Haushaltsgeräten, Bestand, Defekte und Reparaturen

- Ernährung: Was wird gegessen, worauf wird geachtet? Einstellungen zur Ernährung und zu Lebensmitteln

- Lebensmitteleinkauf I: Einstellungen zum Lebensmitteleinkauf, Gütezeichen, Boykott und Buykott

- Lebensmitteleinkauf II: Praktiken des Lebensmitteleinkaufs und Ausgaben für Lebensmittel

- Alltagsfinanzen: Geldgeschäfte, Sparen, Anlage, Kredite, Versicherungen

- Küchenausstattung: Was haben wir in der Küche und was verwenden wir?

- Reisen und Urlaub: Wie wird gereist? Wohin, womit, mit wem? etc.

- Wertorientierungen: Was ist uns wichtig? Persönliche Wertorientierungen

1.3 Einladung, Anmeldung und Teilnahme

Nach der Entwicklung der Fragestellung zu den Themenbereichen und einer Reihe von Vorerhebungen zur Testung der Befragungen erfolgte im Jänner 2019 die postalische Einladung von zufällig ausgewählten Haushalten in ganz Österreich. Die gezogenen Haushalte erhielten einen Brief mit einem Informationsblatt zum Konsummonitor und einem Einladungsschreiben, in dem Sie eingeladen wurden, sich per Anmeldelink oder QR-Code zum Konsummonitor anzumelden und sich mit ihrer E-Mail-Adresse für die Teilnahme am Konsummonitor zu registrieren (Anmeldung mittels Double Opt-In). Als Anreiz und kleines Dankeschön wurden unter den TeilnehmerInnen Einkaufsgutscheine verlost, wobei eine Teilnahme an der Verlosung auch ohne Teilnahme an der Befragung möglich war.

Der Einladungsbrief enthielt neben Informationen zu den Ziele und Hintergründen der Studie, Kontaktmöglichkeiten und Datenschutzaspektes die nötigen Informationen zur Anmeldung, den Link zur Anmeldung und einen eindeutigen Code, sowie den scanbaren QR-Code. Dem Brief beigelegt war auch Informationsblatt mit grundlegenden Informationen zur Untersuchung (Abb. 1.1). Weitere Informationen konnten der eingerichteten Webseite https://www.konsummonitor.at entnommen werden, wo der aktuelle Stand der Erhebung und der Verlosung präsentiert wurde.

Abbildung 1.1: Informationsblatt zum Konsummonitor

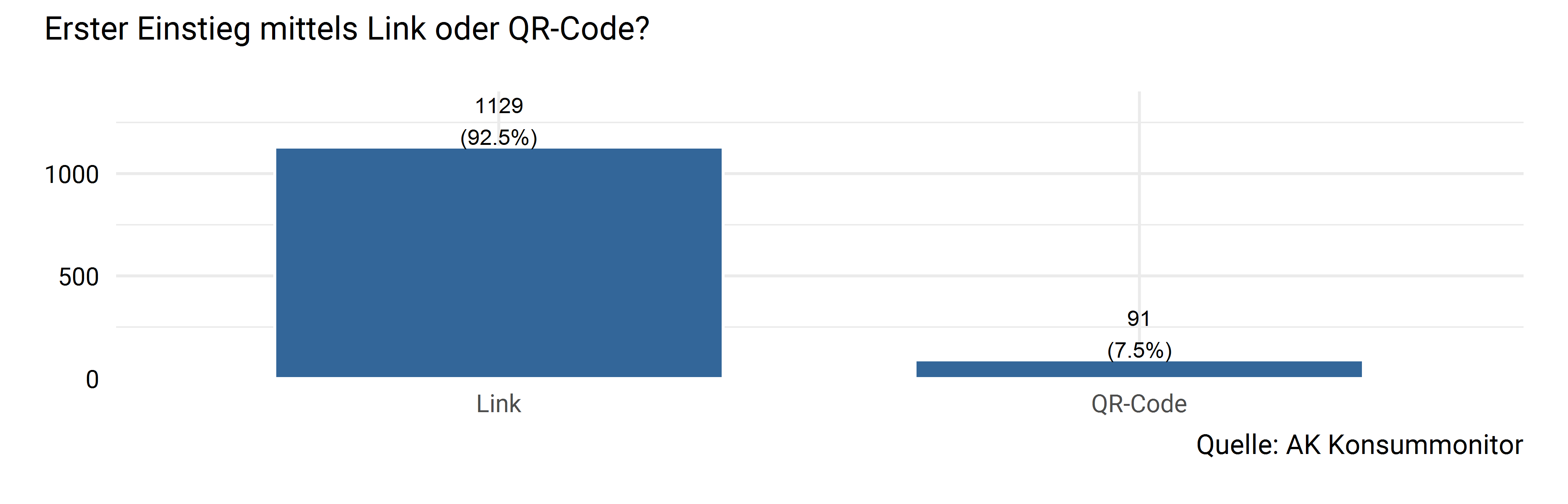

Die Anmeldung war durch Eingabe eines Links und eines eindeutigen Codes möglich, oder alternativ durch den Einstieg mittels beigefügtem scanbaren QR-Code. Die letztere Möglichkeit zum Einstieg per Scan wurde von 91 (7.5 %) der TeilnehmerInnen genutzt (Abb. 1.2).

Abbildung 1.2: Anmeldung zum Konsummonitor

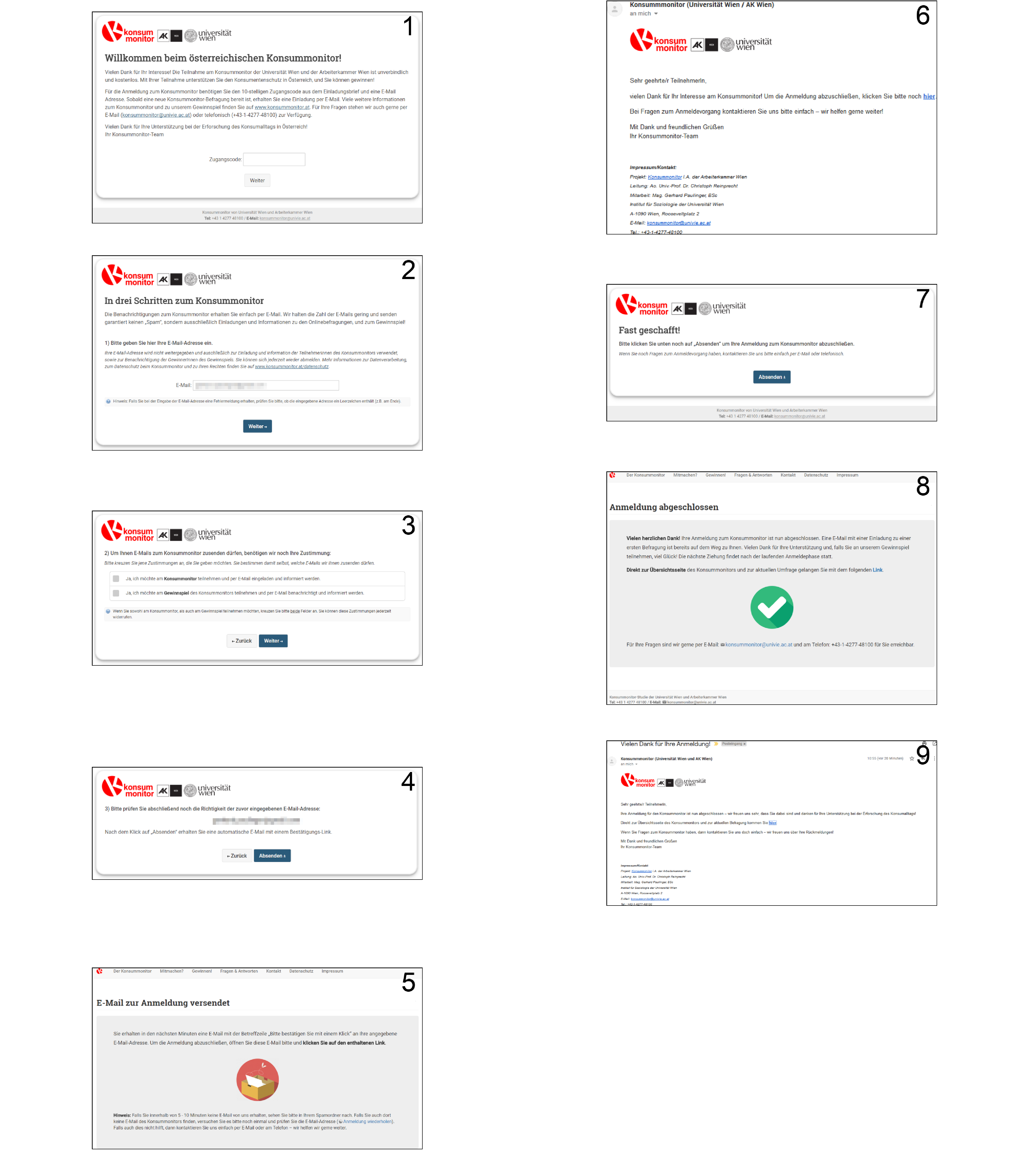

Der weitere Anmeldeprozess gestaltete sich für beide Einstiegsmöglichkeiten identisch. Nach dem Einstieg in die Anmeldung konnte zunächst die E-Mail-Adresse eingegeben werden, gefolgt von den Zustimmungen zur Teilnahme am Konsummonitor und die Verständigung per E-Mail. Nach abschließender Prüfung der E-Mail-Adresse wurde die Anmeldung abgesendet. Nach Abschluss dieses ersten Teils der Anmeldung erhielten die TeilnehmerInnen eine automatische E-Mail mit Bestätigungslink an die angegebene Adresse. Der Klick auf diesen Link führte zur Bestätigung der Anmeldung. Die Abmeldung vom Konsummonitor war per formloser E-Mail möglich – von dieser Möglichkeit machten insgesamt 30 TeilnehmerInnen gebrauch. Die folgende Aufzählung enthält die Schritte bei der Anmeldung – Abbildung 1.3 veranschaulicht diesen Anmeldeprozess.

- Eingabe des Zugangscodes nach Eingabe der Adresse www.konsummonitor.at/start

- Eingabe der E-Mail-Adresse (inkl. Echtzeitprüfung des Eingabeformats auf Gültigkeit)

- Auswahl der Zustimmungen zur Nutzung der E-Mail-Adresse für Einladungen zur Befragung und/oder Gewinnbenachrichtigungen

- Abschließende Überprüfung der eingegebenen E-Mail

- Nach dem Klick wurde eine Bestätigungs-E-Mail an die eingegebene Adresse versendet.

- Die Bestätigungs-E-Mail enthielt den Link zur Bestätigung der Anmeldung.

- Per Klick konnte die Anmeldung abgeschlossen werden.

- Nach Abschluss der Anmeldung visuelle Bestätigung mit Link zur Übersichtsseite.

- Versand einer abschließenden Bestätigungs-E-Mail.

Abbildung 1.3: Anmeldeprozess (von links oben nach rechts unten)

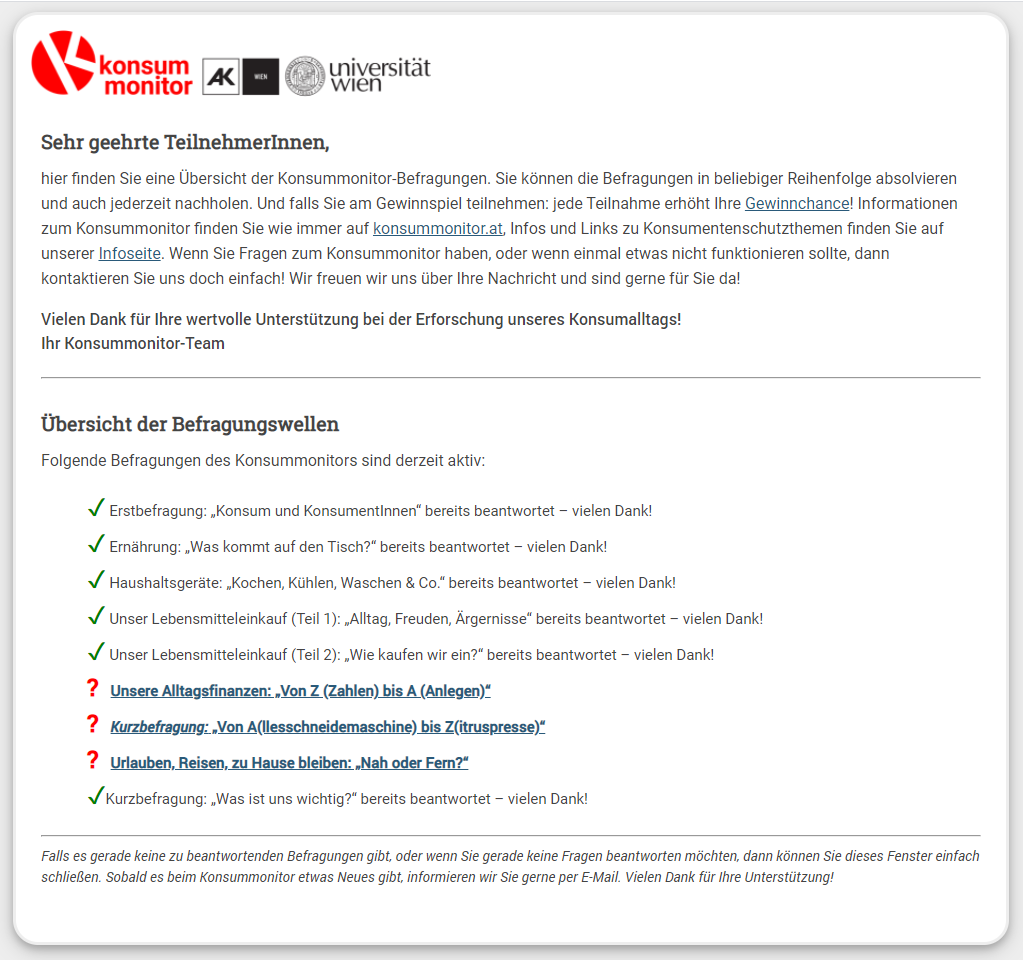

Die Befragten erhielten für jede der zehn Wellen eine Einladung per E-Mail. Diese enthielt eine kurze Beschreibung der aktuellen Befragung und einen direkten Link zum Einstieg, sowie einen Link zur personalisierten Übersichtsseite mit einer Auflistung aller Befragungen, die sich zum jeweiligen Zeitpunkt bereits im Feld befanden und die Information, ob diese von dem/der TeilnehmerIn bereits beantwortet wurden (s. Abb. 1.4). Auf diese Seite wurden die TeilnehmerInnen auch jeweils nach Absolvierung einer Welle weitergeleitet. Bereits absolvierte Befragungen wurden deutlich mit einem grünen Häkchen, noch nicht absolvierte Befragungen mit einem roten Fragezeichen gekennzeichnet.

Abbildung 1.4: Einstiegs- und Übersichtsseite

Im Interesse dieser Pilotstudie standen neben den inhaltlichen Fragestellungen auch methodische Fragen, wie jene nach den Möglichkeiten zur Ziehung einer repräsentativen Stichprobe mit möglichst geringen systematischen Ausfällen und die Suche nach einem entsprechenden Auswahlrahmen, sowie auch die Teilnahmebereitschaft zu Beginn und die Entwicklung der Teilnahmebereitschaft im Laufe der Feldzeit von Jänner 2019 bis März 2020.

1.4 Stichprobe und Rücklauf

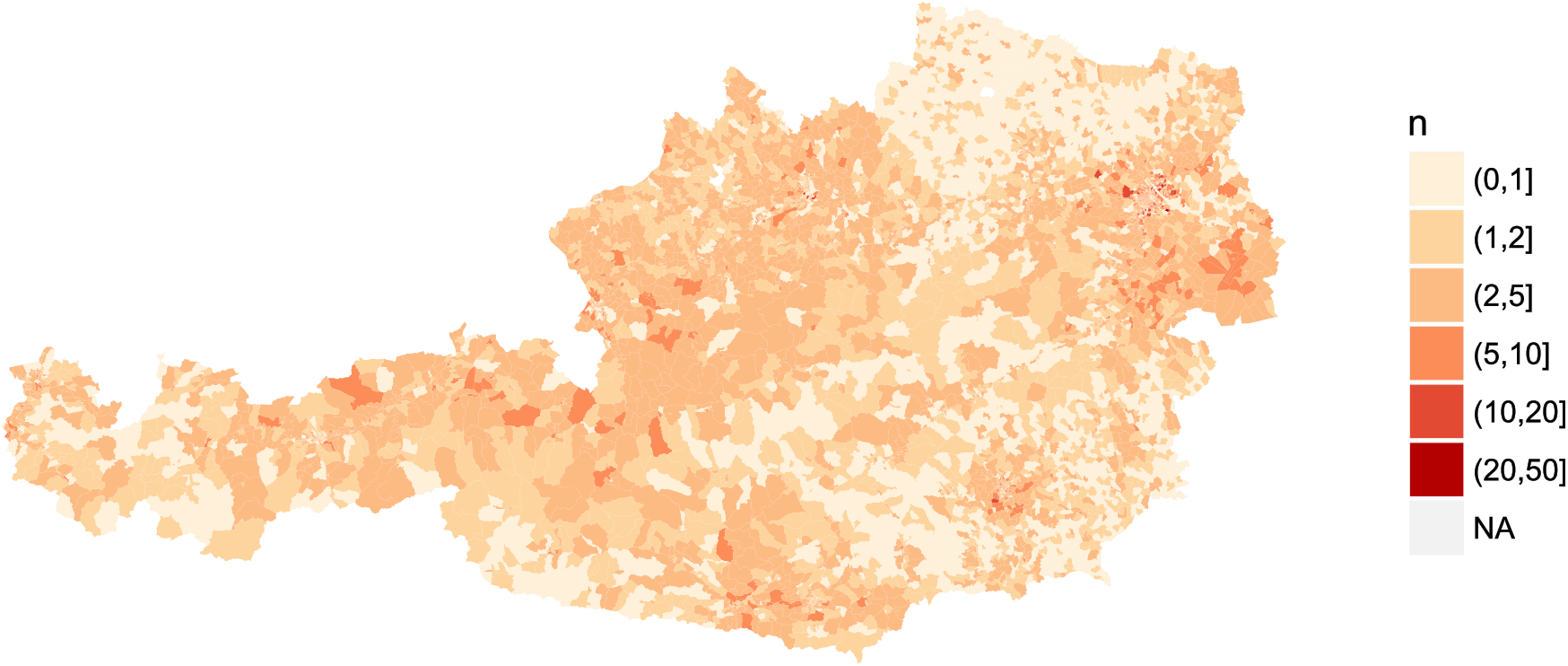

Für den Konsummonitor wurde eine repräsentative Zufallsstichprobe aus den privaten Haushalten in Österreich gezogen. Die Ziehung erfolgte aus einer vollständig anonymisierten Liste von Postadressen der österreichischen Privathaushalte, in Form einer nach Zählsprengel geschichteten Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Dabei wurde aus jedem Zählsprengel eine seiner Größe (= Anzahl der Haushalte im Zählsprengel) entsprechende Anzahl von Haushalten gezogen. Die Stichprobengröße entsprach damit jeweils dem Anteil des jeweiligen Zählsprengels an der Gesamtpopulation, womit jeder Zählsprengel entsprechend seiner Populationsgröße im Sample vertreten war und die Ziehungswahrscheinlichkeit der einzelnen Haushalte näherungsweise gleich ausfiel. Für die gezogenen ID-Nummern wurden von der österreichischen Post AG, die den Auswahlrahmen bereitstellte, die entsprechenden Adressdaten für die einmalige Nutzung erworben. Die Adressdaten enthielten außer Adresse und Postleitzahl keinerlei weitere Informationen über die gezogenen Haushalte. Die Österreichische Post AG wurde auch mit dem Druck und der Aussendung der Einladungsbriefe beauftragt.

Abbildung 1.5: Stichprobengröße nach Zählsprengel (PPS-Sample)

Um in Mehrpersonenhaushalten die Zufälligkeit der gezogenen Person auch auf Haushaltsebene zu gewährleisten, wurden die EmpfängerInnen der Einladungsbriefe ersucht, die zu befragende Person im Haushalt mittels Geburtstagsmethode auszuwählen. Dabei sollte jene Person im Haushalt ausgewählt werden, die als nächste Geburtstag hatte (unter allen Personen ab 16 Jahren). Rund 41% der befragten TeilnehmerInnen in Mehrpersonenhaushalten gab an, die Auswahl auf diese Weise getroffen zu haben.

Insgesamt wurden rund 24.000 Haushalte gezogen und per postalisch zugestelltem Brief zur Teilnahme eingeladen. Insgesamt haben sich rund 1.200 (5,0%) dieser Haushalte mit ihrer E-Mail Adresse für die Teilnahme am Konsummonitor registriert, wobei 104 der TeilnehmerInnen ausschließlich zur Teilnahme am Gewinnspiel angemeldet haben und keine Zustimmung für die Zusendung von E-Mails zur Einladungen zu den Befragungen erteilt haben. Die Rücklaufquote für die Anmeldung zur Teilnahme an den Befragungen des Konsummonitors beträgt damit rund 4,4%.

Die Konsummonitor Befragung wurde in themenspezifische kürzere Befragungen aufgeteilt, zu denen die TeilnehmerInnen im Abstand von einigen Wochen eingeladen wurden. Tabelle 1.1 zeigt die Verteilung der Anzahl der Teilnahmen (bzw. Nichtteilnahmen), wobei zehn Teilnahmen bedeuten, dass eine Person an der Anmeldung und allen neun Themenbefragungen teilgenommen hat und eine einzige Teilnahme entsprechend bedeutet, dass eine Person nach der Anmeldung keine weiteren Erhebungen des Konsummonitors absolviert hat.

| Teilnahmen | n | % | % (kum.) |

|---|---|---|---|

| 1 | 46 | 3.8 | 3.8 |

| 2 | 296 | 24.5 | 28.3 |

| 3 | 147 | 12.2 | 40.5 |

| 4 | 95 | 7.9 | 48.3 |

| 5 | 55 | 4.6 | 52.8 |

| 6 | 47 | 3.9 | 56.7 |

| 7 | 37 | 3.1 | 59.8 |

| 8 | 56 | 4.6 | 64.4 |

| 9 | 69 | 5.7 | 70.1 |

| 10 | 361 | 29.9 | 100.0 |

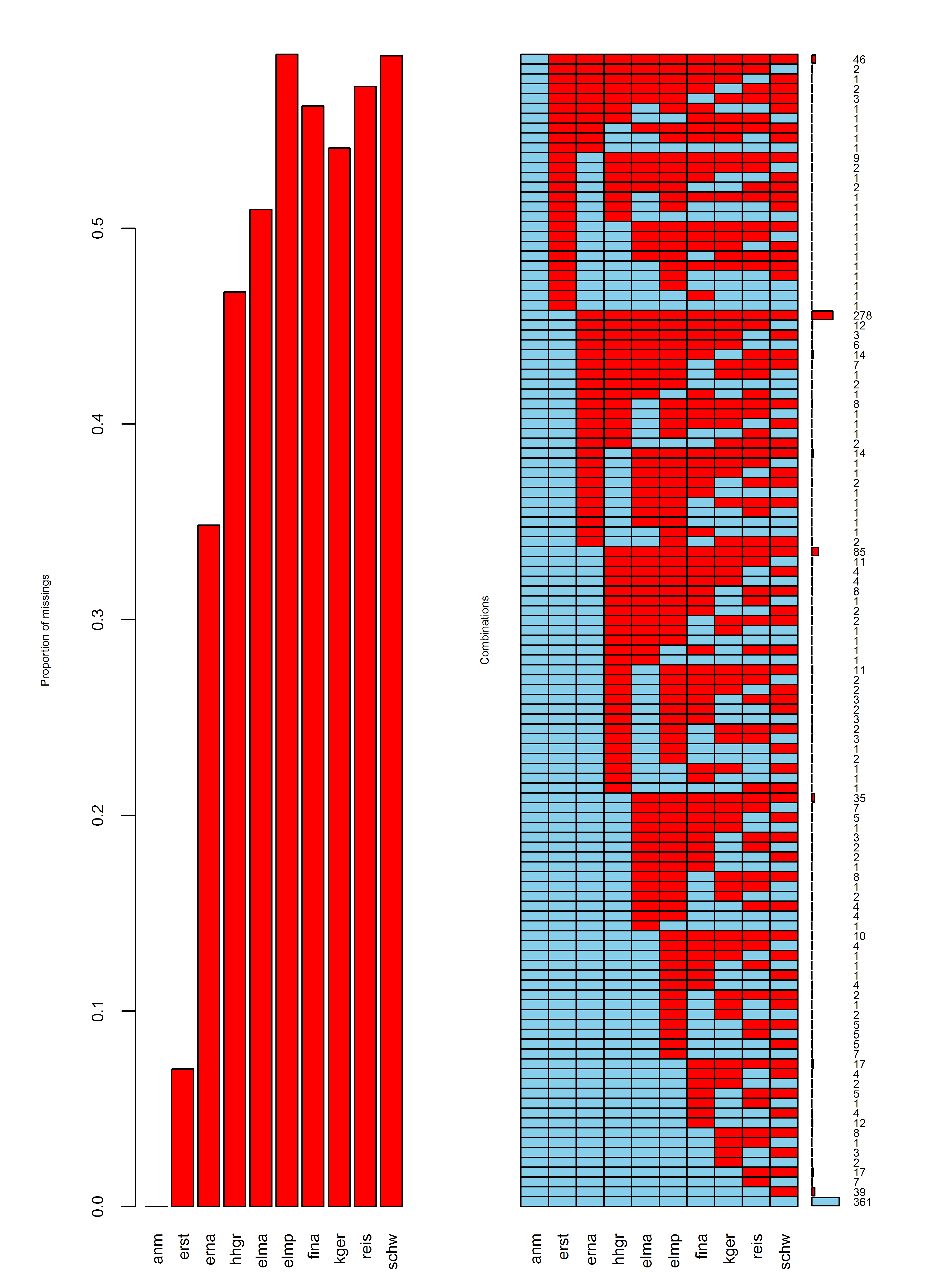

Die folgende Grafik zeigt die Response-/Nonresponse-Muster der Teilnahmen, d.h. Kombinationen von Wellen, an denen die Befragten teilgenommen haben. Während 361 Haushalte (30%) an allen Wellen teilgenommen haben, haben 46 Haushalte (4%) nach der Anmeldung, und weitere 278 Haushalte (25%) nach der Erstbefragung an keiner weiteren Befragungswelle teilgenommen. Zwischen diesen beiden Polen zeigt sich eine Reihe von Teilnahmemustern.

Abbildung 1.6: Response/Nonresponse bei den Wellen des Konsummonitors

1.5 Datengewichtung

Für die Analyse wurden die erhobenen Daten so gewichtet, dass die Stichprobe in der Merkmalsverteilung bei soziodemografischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bildung und Haushaltsgröße der Grundgesamtheit gleicht. Zur Berechnung der Fallgewichte wurden die aus der offiziellen Statistik bekannten Randverteilungen dieser Merkmale herangezogen (Statistik Austria Registerzählung, Mikrozensus, Bildungsregister). Die Berechnung dieser Kalibrierungsgewichte (vgl. DeBell 2018) erfolgte für jede einzelne der Befragungswellen getrennt mit der offenen Statistiksoftware R (R Core Team 2020) und dem Paket anesrake (Pasek 2018). In die Analyse fließen die Fälle mit dem jeweils errechneten Fallgewicht ein. Jeder der folgenden Themenwellen vorangestellt wird die jeweilige Stichprobe präsentiert und die ungewichteten den gewichteten Daten gegenübergestellt.

1.6 Werkzeuge für die Datenanalyse

Für die Aufbereitung und Analyse der Daten wurde die freie Statistiksoftware R (R Core Team 2020) mit einer Reihe von Erweiterungen genützt, darunter Rmarkdown (Xie, Allaire, und Grolemund 2018), bookdown (Xie 2016), knitr (Xie 2015), kableExtra (Zhu 2020), Arsenal (Heinzen u. a. 2020), sjlabelled und sjPlot (Lüdecke 2020a, 2020b), ggplot2 (Wickham u. a. 2020), limer (Heiss 2015), VIM (Kowarik und Templ 2016) und weights (Pasek u. a. 2020). Die folgende Aufstellung enthält Informationen über die verwendete Programmversion und und die geladenen Pakete:

R version 4.0.4 (2021-02-15)

Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

locale: LC_COLLATE=German_Austria.1252, LC_CTYPE=German_Austria.1252, LC_MONETARY=German_Austria.1252, LC_NUMERIC=C and LC_TIME=German_Austria.1252

attached base packages: grid, stats, graphics, grDevices, utils, datasets, methods and base

other attached packages: magick(v.2.4.0), gridExtra(v.2.3), png(v.0.1-7), summarytools(v.0.9.6), shadowtext(v.0.0.7), extrafont(v.0.17), scales(v.1.1.1), treemapify(v.2.5.3), cowplot(v.1.1.0), anesrake(v.0.80), weights(v.1.0.1), mice(v.3.11.0), gdata(v.2.18.0), Hmisc(v.4.4-1), Formula(v.1.2-3), survival(v.3.2-7), lattice(v.0.20-41), DT(v.0.15), VIM(v.6.0.0), colorspace(v.1.4-1), kableExtra(v.1.2.1), arsenal(v.3.5.0), sjstats(v.0.18.0), sjPlot(v.2.8.5), sjlabelled(v.1.1.7), sjmisc(v.2.8.5), magrittr(v.2.0.1), tidyselect(v.1.1.0), forcats(v.0.5.0), stringr(v.1.4.0), dplyr(v.1.0.2), purrr(v.0.3.4), readr(v.1.3.1), tidyr(v.1.1.2), tibble(v.3.0.3), ggplot2(v.3.3.2), tidyverse(v.1.3.0) and bookdown(v.0.21.4)

loaded via a namespace (and not attached): readxl(v.1.3.1), backports(v.1.1.10), plyr(v.1.8.6), sp(v.1.4-2), splines(v.4.0.4), pryr(v.0.1.4), digest(v.0.6.27), htmltools(v.0.5.1.1), fansi(v.0.4.1), checkmate(v.2.0.0), cluster(v.2.1.0), openxlsx(v.4.2.2), ggfittext(v.0.9.0), modelr(v.0.1.8), matrixStats(v.0.57.0), extrafontdb(v.1.0), jpeg(v.0.1-8.1), blob(v.1.2.1), rvest(v.0.3.6), haven(v.2.3.1), xfun(v.0.22), tcltk(v.4.0.4), crayon(v.1.3.4), jsonlite(v.1.7.2), lme4(v.1.1-23), zoo(v.1.8-8), glue(v.1.4.2), gtable(v.0.3.0), emmeans(v.1.5.1), webshot(v.0.5.2), questionr(v.0.7.3), car(v.3.0-10), Rttf2pt1(v.1.3.8), DEoptimR(v.1.0-8), abind(v.1.4-5), rapportools(v.1.0), mvtnorm(v.1.1-1), DBI(v.1.1.0), ggeffects(v.0.16.0), miniUI(v.0.1.1.1), Rcpp(v.1.0.5), viridisLite(v.0.3.0), xtable(v.1.8-4), performance(v.0.5.0), laeken(v.0.5.1), htmlTable(v.2.1.0), foreign(v.0.8-81), vcd(v.1.4-8), htmlwidgets(v.1.5.2), httr(v.1.4.2), RColorBrewer(v.1.1-2), ellipsis(v.0.3.1), farver(v.2.0.3), pkgconfig(v.2.0.3), nnet(v.7.3-15), sass(v.0.3.1), dbplyr(v.1.4.4), utf8(v.1.1.4), later(v.1.1.0.1), labeling(v.0.3), rlang(v.0.4.10), effectsize(v.0.3.3), munsell(v.0.5.0), cellranger(v.1.1.0), tools(v.4.0.4), cli(v.2.0.2), generics(v.0.0.2), ranger(v.0.12.1), broom(v.0.7.1), fastmap(v.1.0.1), evaluate(v.0.14), yaml(v.2.2.1), knitr(v.1.32), fs(v.1.5.0), zip(v.2.1.1), pander(v.0.6.4), robustbase(v.0.93-6), nlme(v.3.1-149), mime(v.0.10), xml2(v.1.3.2), compiler(v.4.0.4), rstudioapi(v.0.11), curl(v.4.3), e1071(v.1.7-3), reprex(v.0.3.0), statmod(v.1.4.34), bslib(v.0.2.4), stringi(v.1.5.3), highr(v.0.8), parameters(v.0.8.6), Matrix(v.1.3-2), nloptr(v.1.2.2.2), vctrs(v.0.3.4), pillar(v.1.4.6), lifecycle(v.0.2.0), lmtest(v.0.9-38), jquerylib(v.0.1.3), estimability(v.1.3), data.table(v.1.13.0), insight(v.0.9.6), httpuv(v.1.5.4), R6(v.2.4.1), latticeExtra(v.0.6-29), promises(v.1.1.1), rio(v.0.5.16), codetools(v.0.2-18), gtools(v.3.8.2), boot(v.1.3-26), MASS(v.7.3-53), assertthat(v.0.2.1), withr(v.2.3.0), mgcv(v.1.8-33), bayestestR(v.0.7.2), hms(v.0.5.3), labelled(v.2.7.0), rpart(v.4.1-15), coda(v.0.19-4), class(v.7.3-18), minqa(v.1.2.4), snakecase(v.0.11.0), rmarkdown(v.2.7), carData(v.3.0-4), shiny(v.1.5.0), lubridate(v.1.7.9) and base64enc(v.0.1-3)