2 Erstbefragung: Konsum und KonsumentInnen

Aus dem Einladungstext: In der ersten Befragung des Konsummonitors geht es um Konsum, Konsumentenschutz und die KonsumentInnen selbst.

- Befragungszeitraum: 1.1.2019 - 1.3.2020

- Stichprobengröße: n = 1089

- Durchschnittliche Befragungsdauer (Median): 14 Minuten

Die folgende Tabelle zeigt die Stichprobe dieser Welle des Konsummonitors und stellt die ungewichteten und die gewichteten Daten gegenüber. Zur Gewichtung der Daten wurden auf Basis der aus der offiziellen Statistik bekannten Randverteilungen von Alter, Geschlecht, Bildung und Haushaltsgröße Kalibrierungsgewichte berechnet (vgl. DeBell 2018; Pasek 2018), durch deren Einsatz die Randverteilungen dieser Merkmale in der Stichprobe jenen in der Grundgesamtheit entsprechen. In die folgenden Berechnungen fließen die Fälle mit dem jeweils errechneten Fallgewicht ein.

| Variable | Ungewichtet (N=1089) | Gewichtet (N=1089) |

|---|---|---|

| Geschlecht Befragte/r (m/w) | ||

| männlich | 530 (49.0%) | 547 (50.6%) |

| weiblich | 551 (51.0%) | 535 (49.4%) |

| Alter Befragte/r (6 Kat) | ||

| bis 29 J | 177 (16.5%) | 235 (21.9%) |

| 30-39 J | 223 (20.8%) | 213 (19.9%) |

| 40-49 J | 182 (17.0%) | 159 (14.8%) |

| 50-59 J | 207 (19.3%) | 146 (13.7%) |

| 60-69 J | 201 (18.8%) | 187 (17.5%) |

| ab 70 J | 80 (7.5%) | 132 (12.3%) |

| Bildungsabschluss Befragte/r | ||

| Bis Lehre mit Berufsschule | 227 (20.9%) | 624 (57.5%) |

| BMS (z.B. Fachschule, HAS) | 108 (10.0%) | 152 (14.0%) |

| AHS | 114 (10.5%) | 71 (6.5%) |

| BHS (z.B. HTL, HAK) | 161 (14.8%) | 86 (7.9%) |

| Kolleg, Pädak, postsek. | 71 (6.5%) | 27 (2.5%) |

| Hochschule | 404 (37.2%) | 126 (11.6%) |

| Alter Befragte/r (7 Kat) | ||

| bis 19 J | 20 (1.9%) | 52 (4.8%) |

| 20-29 J | 157 (14.7%) | 183 (17.0%) |

| 30-39 J | 223 (20.8%) | 213 (19.9%) |

| 40-49 J | 182 (17.0%) | 159 (14.8%) |

| 50-59 J | 207 (19.3%) | 146 (13.7%) |

| 60-69 J | 201 (18.8%) | 187 (17.5%) |

| ab 70 J | 80 (7.5%) | 132 (12.3%) |

| Alter (in J) | ||

| Mittelwert (SD) | 46.7 (15.7) | 46.3 (17.8) |

| Median (Q1, Q3) | 47.0 (33.0, 60.0) | 45.0 (31.0, 62.0) |

| Spannweite | 16.0 - 84.0 | 16.0 - 84.0 |

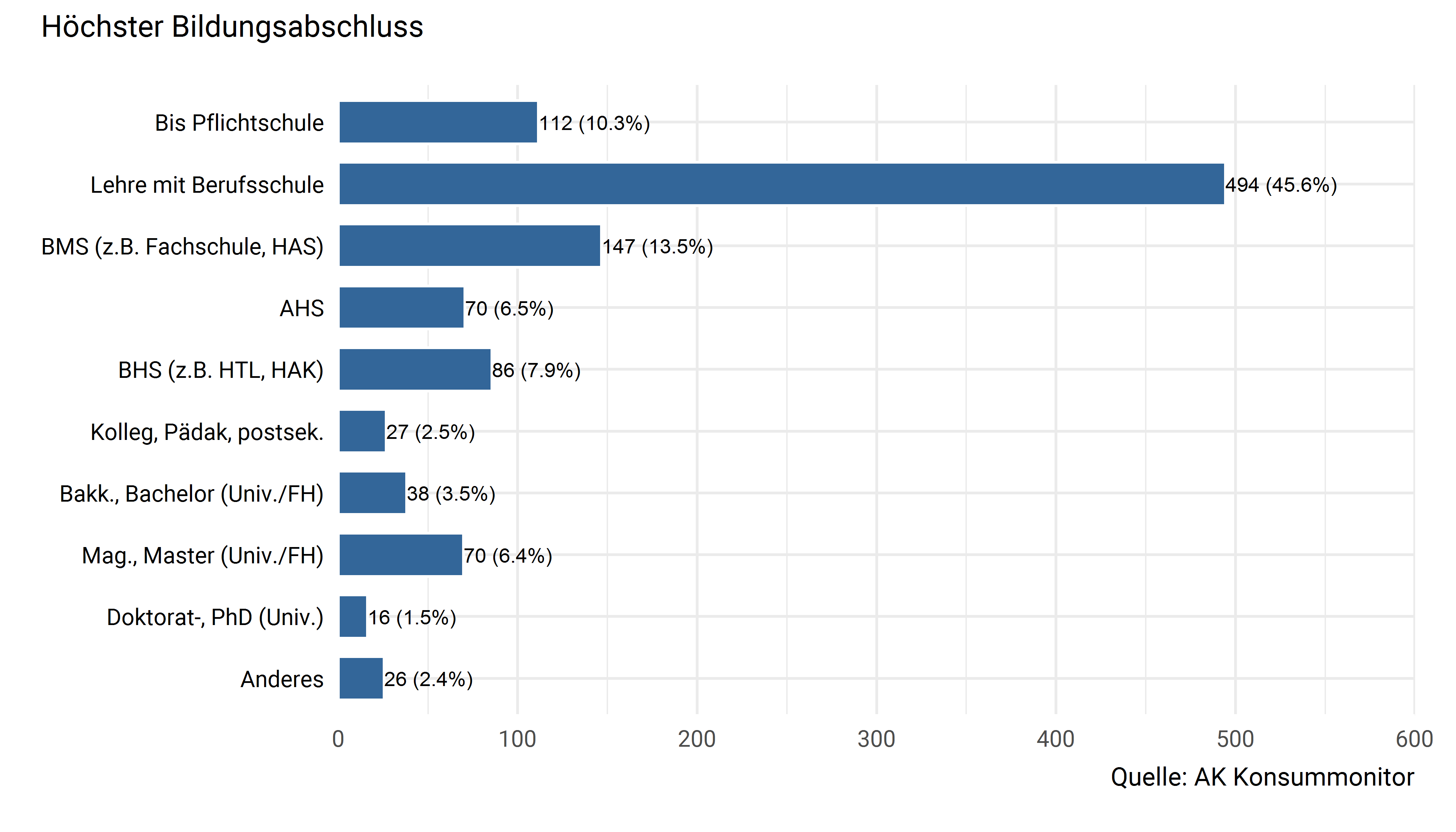

| Bildungsabschluss Befragte/r | ||

| Bis Pflichtschule | 36 (3.3%) | 112 (10.3%) |

| Lehre mit Berufsschule | 184 (17.0%) | 494 (45.6%) |

| BMS (z.B. Fachschule, HAS) | 106 (9.8%) | 147 (13.5%) |

| AHS | 113 (10.4%) | 70 (6.5%) |

| BHS (z.B. HTL, HAK) | 161 (14.8%) | 86 (7.9%) |

| Kolleg, Pädak, postsek. | 71 (6.5%) | 27 (2.5%) |

| Bakk., Bachelor (Univ./FH) | 97 (8.9%) | 38 (3.5%) |

| Mag., Master (Univ./FH) | 239 (22.0%) | 70 (6.4%) |

| Doktorat-, PhD (Univ.) | 64 (5.9%) | 16 (1.5%) |

| Anderes | 14 (1.3%) | 26 (2.4%) |

| Bundesland | ||

| Bgld | 34 (3.1%) | 31 (2.9%) |

| Ktn | 47 (4.3%) | 38 (3.5%) |

| Nö | 232 (21.4%) | 228 (20.9%) |

| Oö | 153 (14.1%) | 179 (16.5%) |

| Slzbg | 44 (4.1%) | 55 (5.1%) |

| Stmk | 167 (15.4%) | 181 (16.6%) |

| Tirol | 62 (5.7%) | 68 (6.2%) |

| Vlbg | 28 (2.6%) | 35 (3.2%) |

| Wien | 318 (29.3%) | 272 (25.0%) |

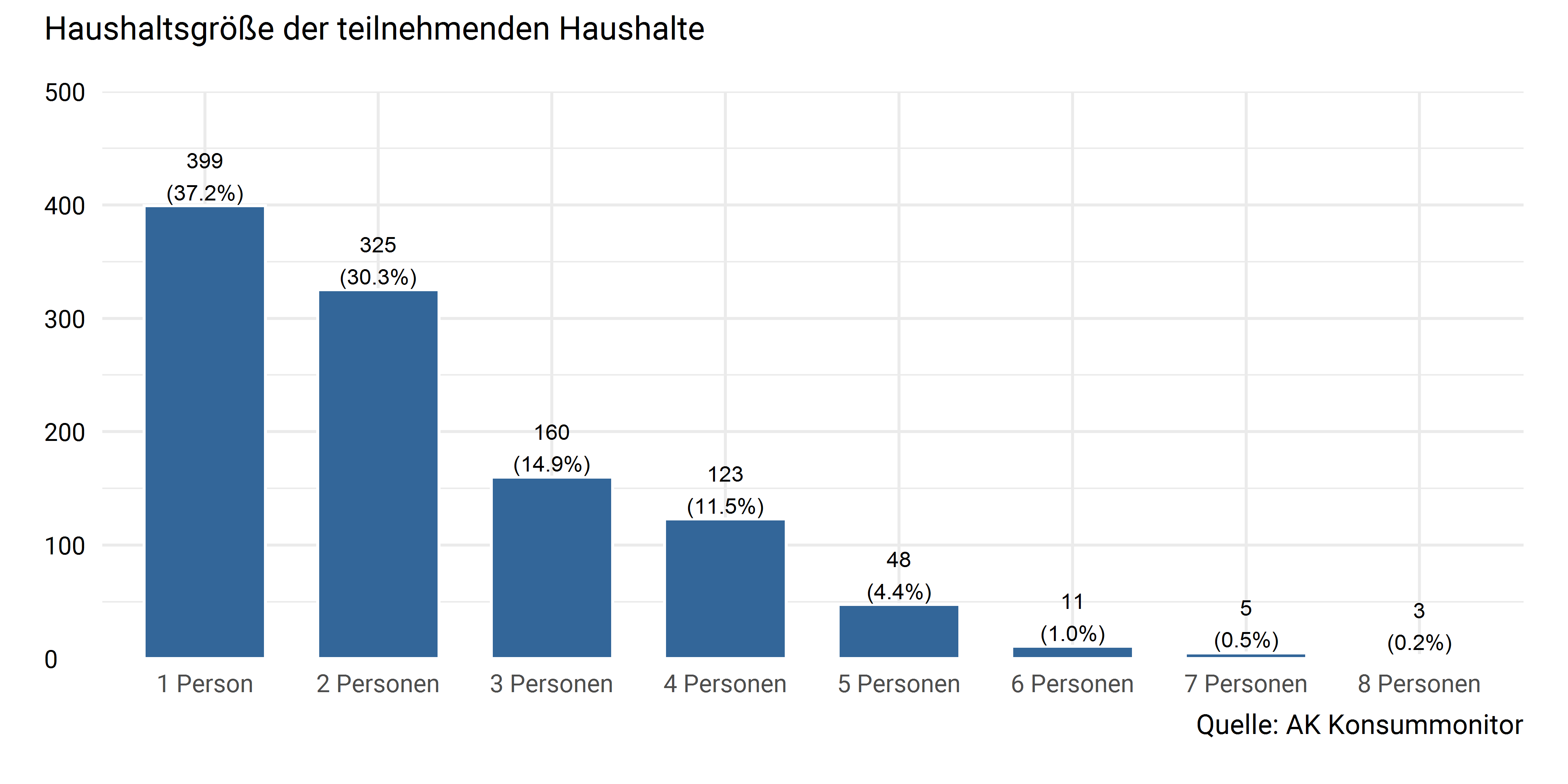

| Anzahl Haushaltsmitglieder | ||

| 1 Person | 225 (20.8%) | 399 (37.2%) |

| 2 Personen | 447 (41.4%) | 325 (30.3%) |

| 3 Personen | 181 (16.8%) | 160 (14.9%) |

| 4 Personen | 165 (15.3%) | 123 (11.5%) |

| 5+ Personen | 62 (5.7%) | 66 (6.1%) |

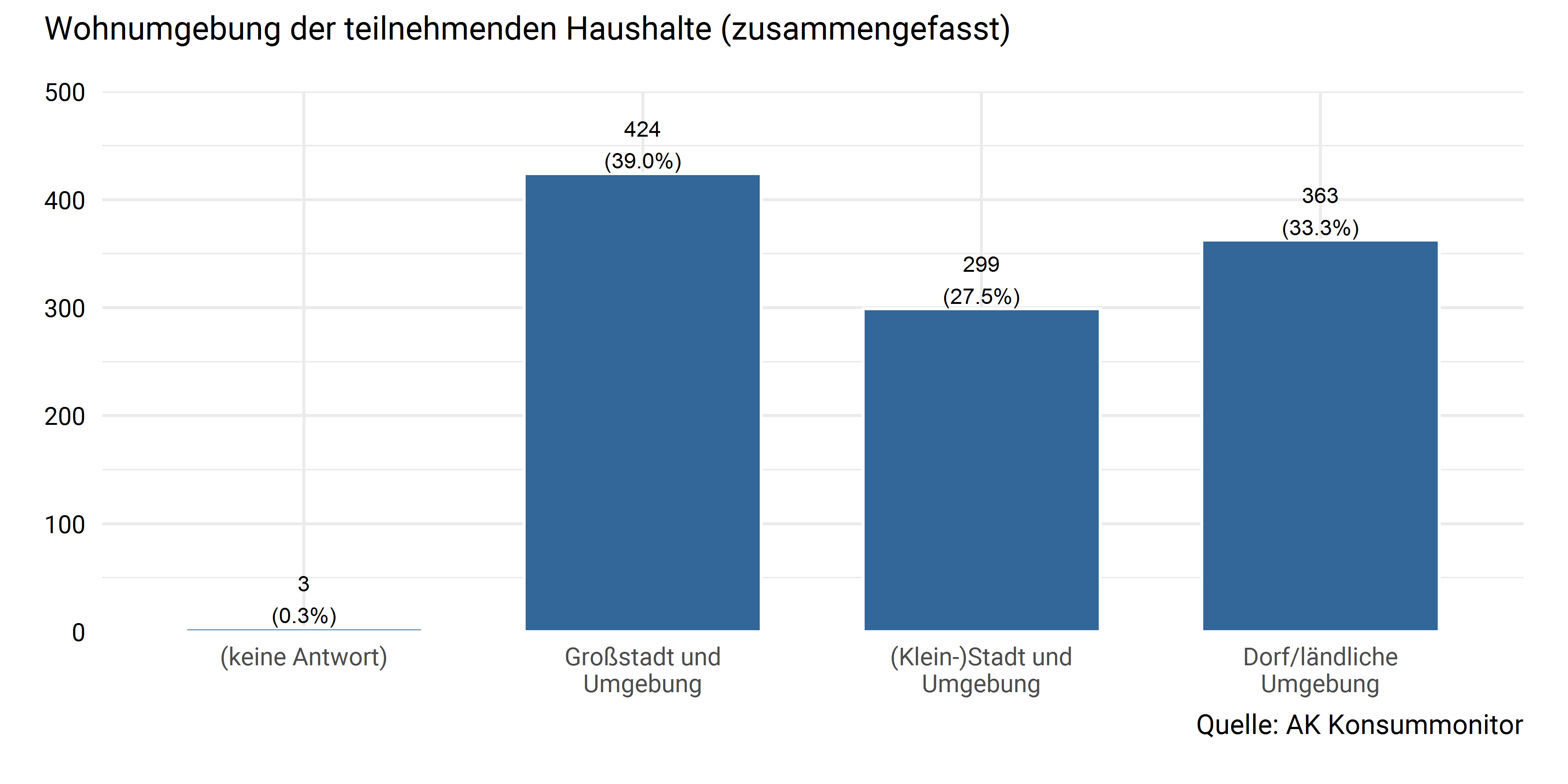

| Wohnumgebung | ||

| (keine Antwort) | 6 (0.6%) | 3 (0.3%) |

| Großstadt: Innenbez. | 160 (14.7%) | 127 (11.7%) |

| Großstadt: Außenbez. | 237 (21.8%) | 224 (20.6%) |

| Umgebung Großstadt | 75 (6.9%) | 73 (6.7%) |

| Stadt od. Kleinstadt | 185 (17.0%) | 206 (18.9%) |

| Umgebung (Klein-)Stadt | 92 (8.4%) | 93 (8.5%) |

| Dorf | 297 (27.3%) | 326 (29.9%) |

| Vereinzeltes Haus am Land | 37 (3.4%) | 37 (3.4%) |

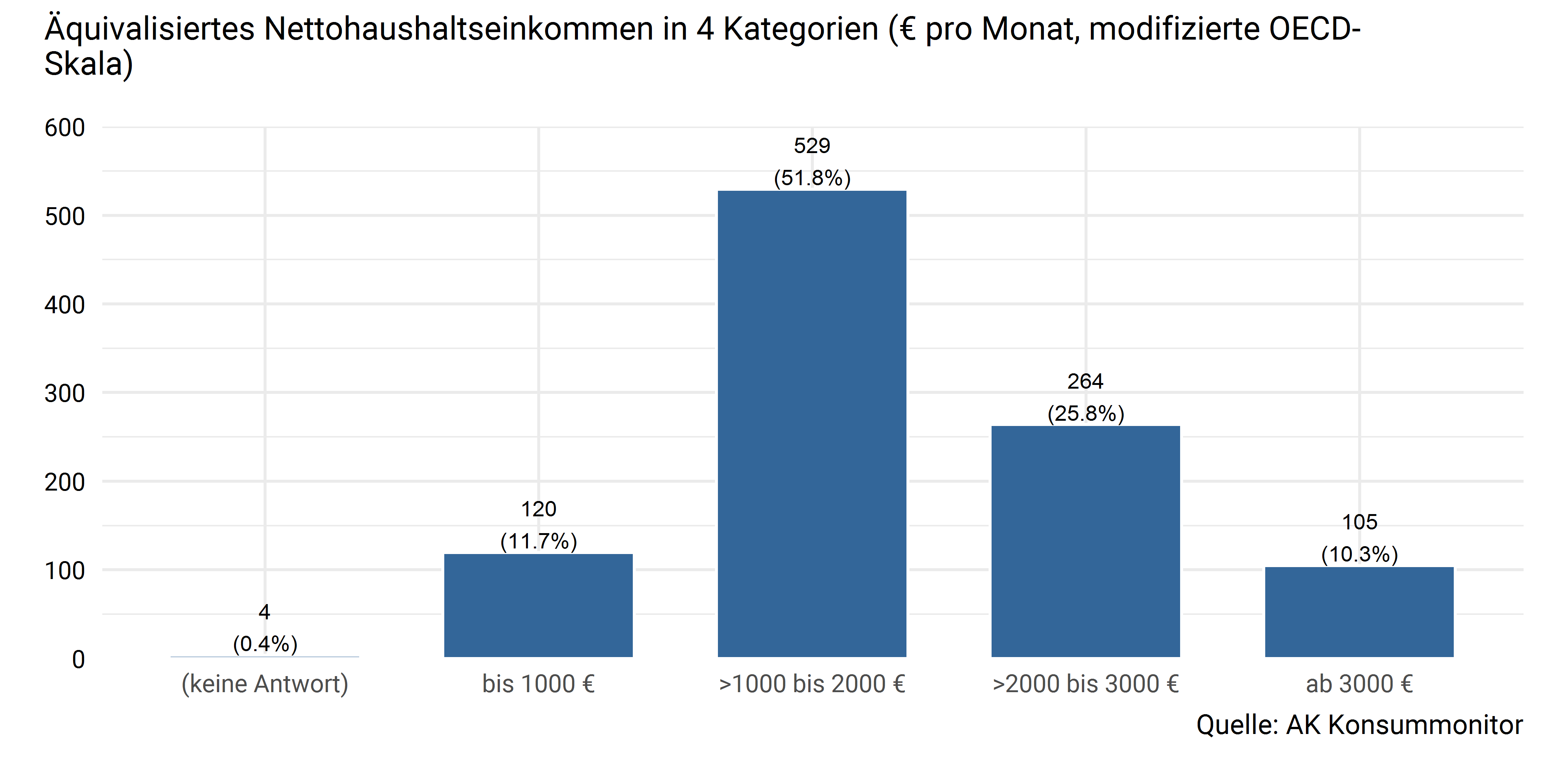

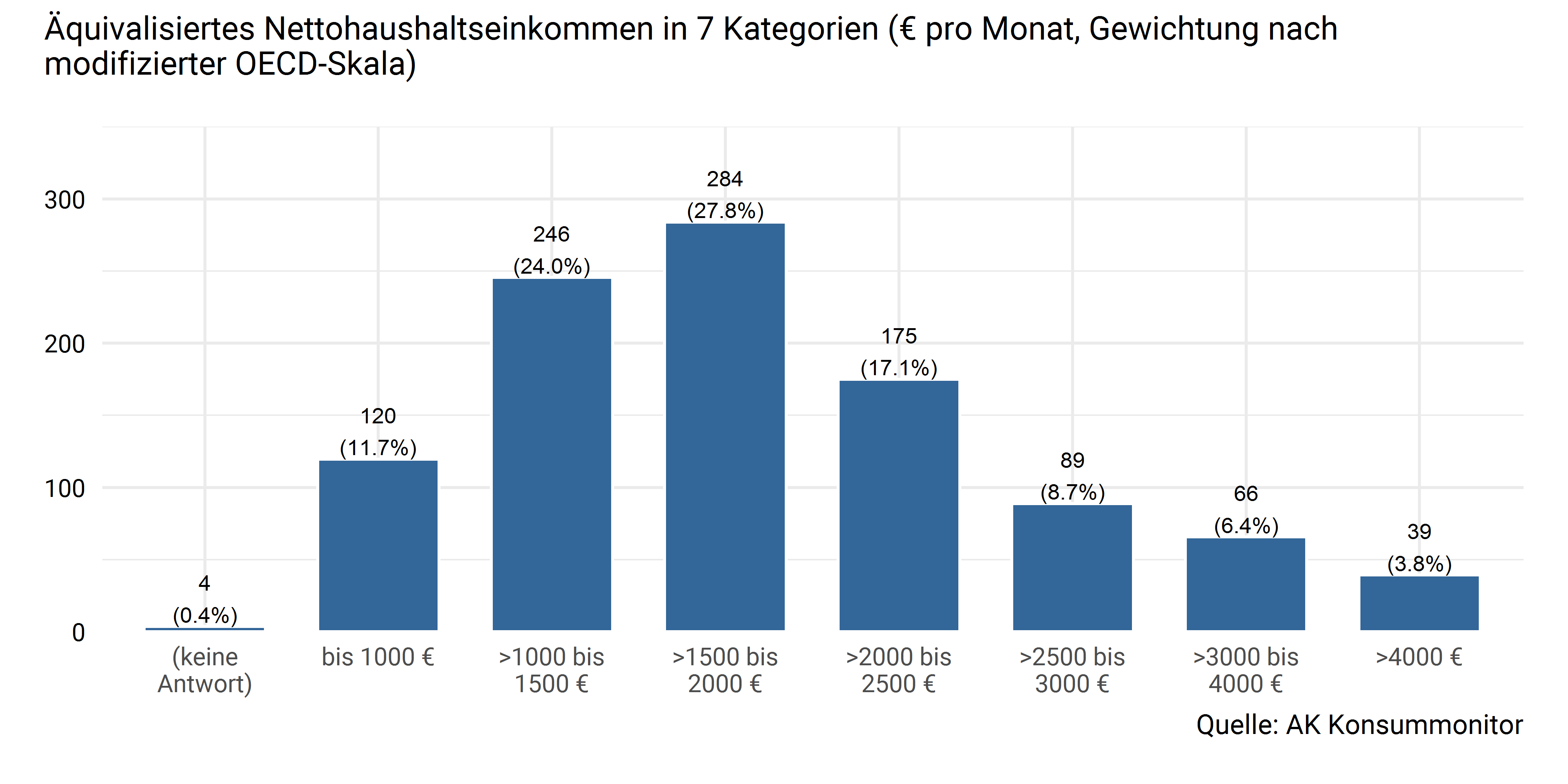

| Äquival. Nettohaushaltseink. (€ pro Monat, kategorisiert) | ||

| (keine Antwort) | 1 (0.1%) | 4 (0.4%) |

| bis 1000 € | 91 (8.9%) | 120 (11.7%) |

| >1000 bis 1500 € | 187 (18.2%) | 246 (24.0%) |

| >1500 bis 2000 € | 240 (23.3%) | 284 (27.8%) |

| >2000 bis 2500 € | 208 (20.2%) | 175 (17.1%) |

| >2500 bis 3000 € | 118 (11.5%) | 89 (8.7%) |

| >3000 bis 4000 € | 116 (11.3%) | 66 (6.4%) |

| >4000 € | 67 (6.5%) | 39 (3.8%) |

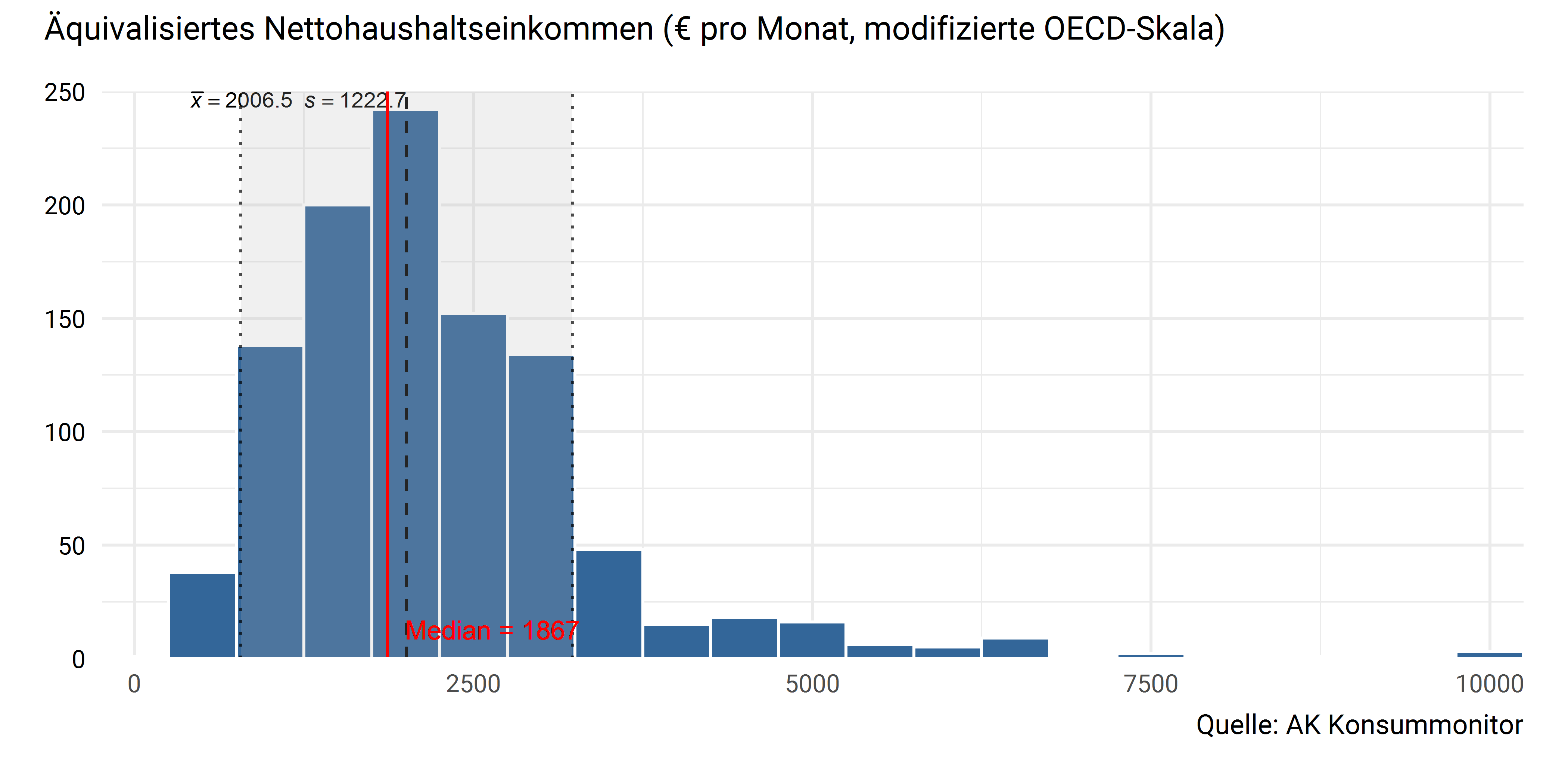

| Äquival.Nettohaushaltseink. (€ pro Monat) | ||

| Mittelwert (SD) | 2244.2 (1197.6) | 2006.5 (1223.6) |

| Median (Q1, Q3) | 2000.0 (1438.9, 2762.5) | 1866.7 (1333.3, 2400.0) |

| Spannweite | 182.9 - 10000.0 | 182.9 - 10000.0 |

| Armutsgefährdung | ||

| (keine Antwort) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |

| ab 1259 € | 851 (82.8%) | 780 (76.3%) |

| unter 1259 € (Armutsgefährdungsschwelle) | 177 (17.2%) | 242 (23.7%) |

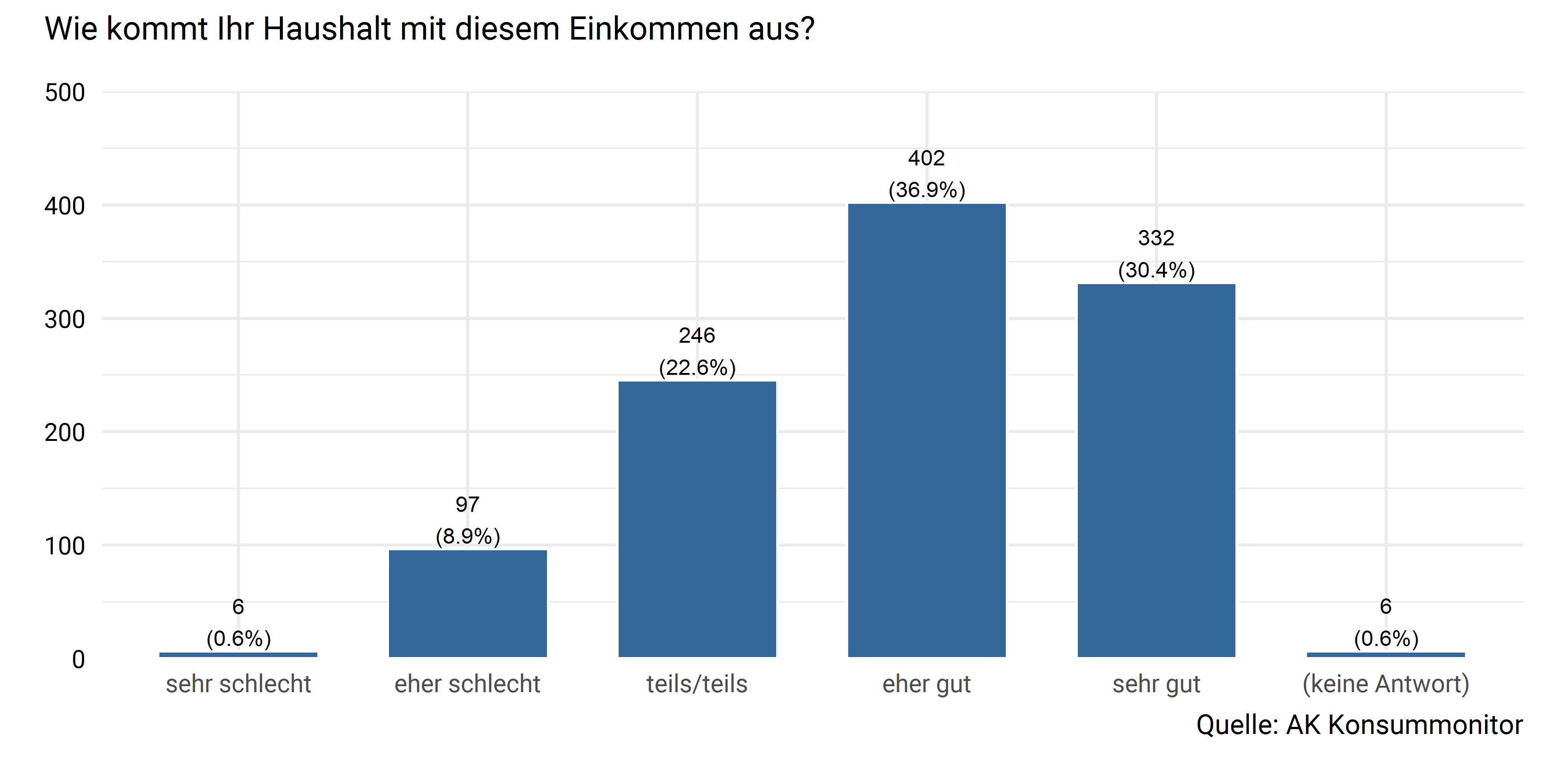

| Finanzielle Situation | ||

| (keine Antwort) | 8 (0.7%) | 6 (0.6%) |

| sehr gut | 456 (41.9%) | 332 (30.4%) |

| eher gut | 365 (33.5%) | 402 (36.9%) |

| teils/teils | 198 (18.2%) | 246 (22.6%) |

| eher schlecht | 56 (5.1%) | 97 (8.9%) |

| sehr schlecht | 6 (0.6%) | 6 (0.6%) |

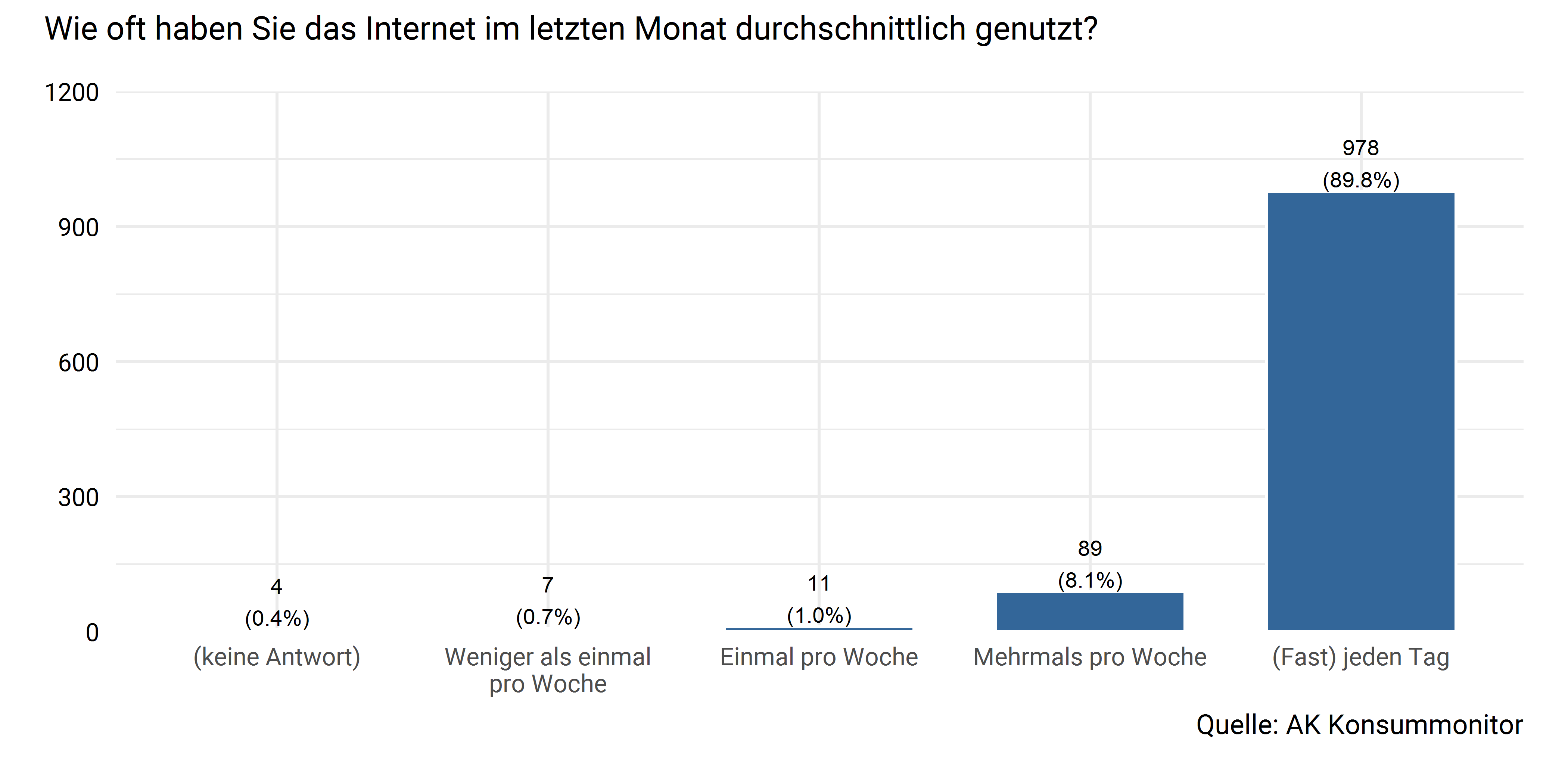

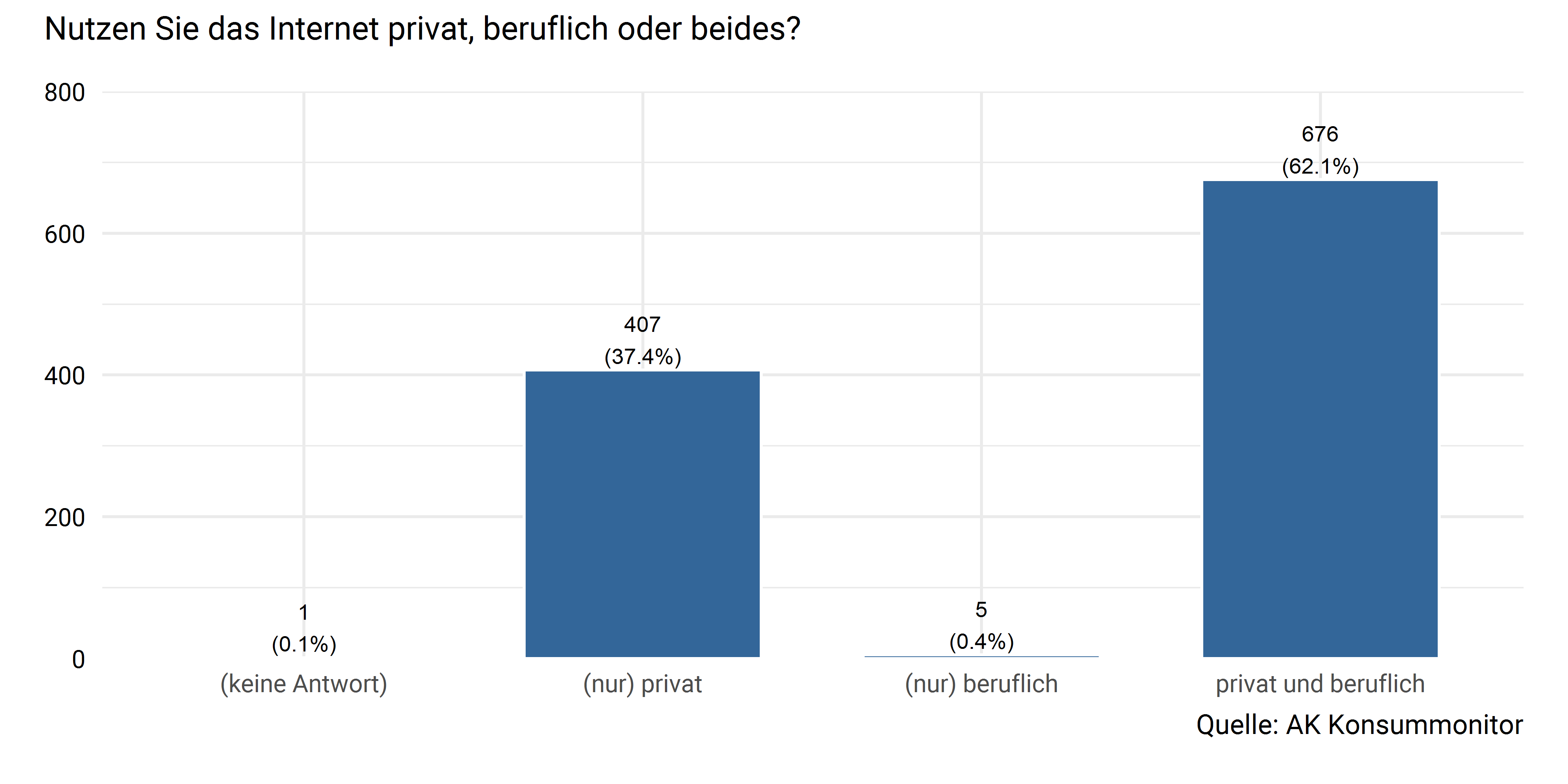

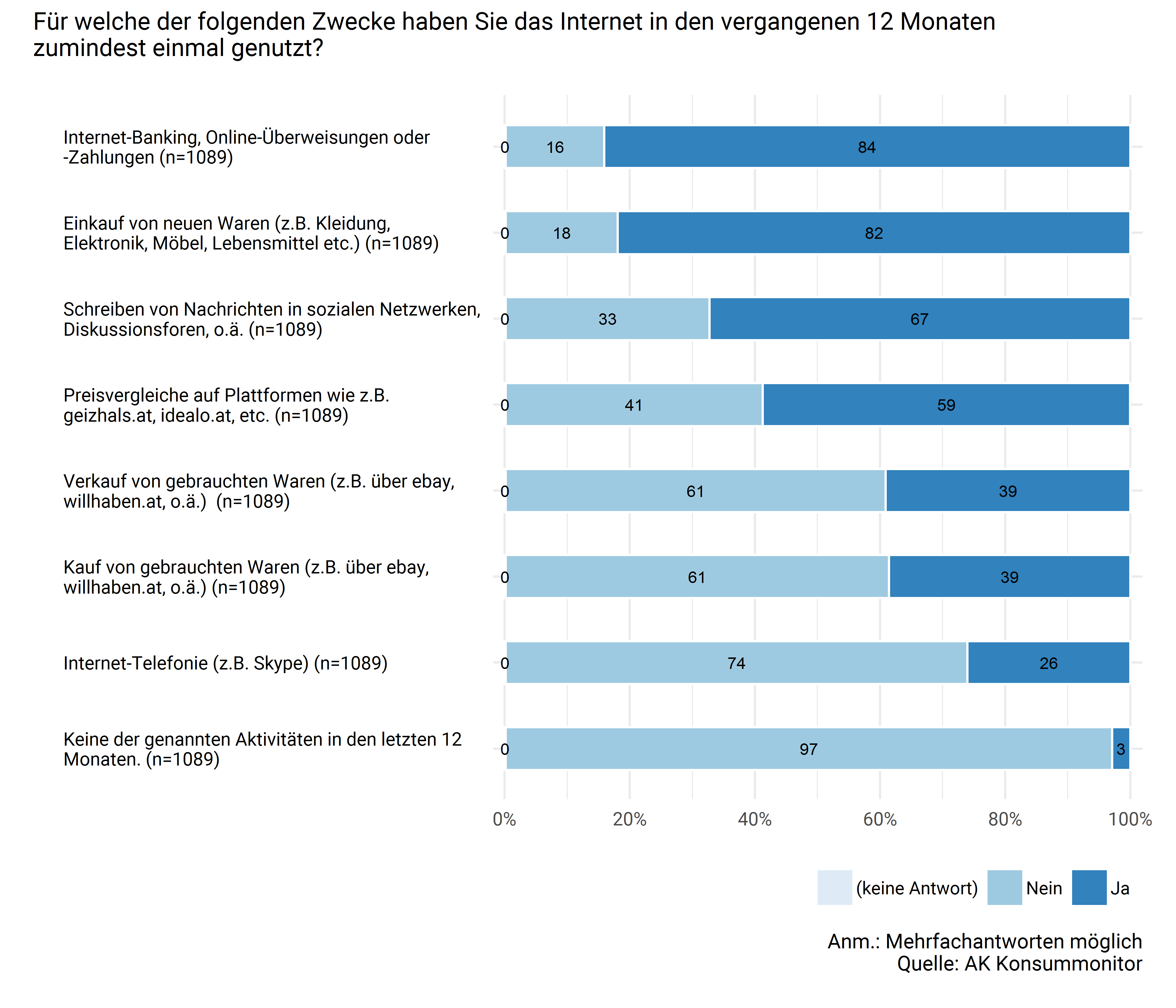

2.1 Internetnutzung

Abbildung 2.1: Internetnutzung (Häufigkeit)

Abbildung 2.2: Internetnutzung (privat und/oder beruflich)

Abbildung 2.3: Internetnutzung (Zwecke)

| (keine Antwort) | Nein | Ja | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|

| Internet-Banking, Online-Überweisungen oder -Zahlungen |

2 (0.2 %) |

171 (15.7 %) |

916 (84.1 %) |

1089 |

| Einkauf von neuen Waren (z.B. Kleidung, Elektronik, Möbel, Lebensmittel etc.) |

2 (0.2 %) |

195 (17.9 %) |

892 (81.9 %) |

1089 |

| Schreiben von Nachrichten in sozialen Netzwerken, Diskussionsforen, o.ä. |

2 (0.2 %) |

355 (32.6 %) |

732 (67.3 %) |

1089 |

| Preisvergleiche auf Plattformen wie z.B. geizhals.at, idealo.at, etc. |

2 (0.2 %) |

447 (41.1 %) |

640 (58.8 %) |

1089 |

| Verkauf von gebrauchten Waren (z.B. über ebay, willhaben.at, o.ä.) |

2 (0.2 %) |

661 (60.7 %) |

426 (39.1 %) |

1089 |

| Kauf von gebrauchten Waren (z.B. über ebay, willhaben.at, o.ä.) |

2 (0.2 %) |

667 (61.3 %) |

420 (38.6 %) |

1089 |

| Internet-Telefonie (z.B. Skype) |

2 (0.2 %) |

804 (73.8 %) |

283 (26.0 %) |

1089 |

| Keine der genannten Aktivitäten in den letzten 12 Monaten. |

2 (0.2 %) |

1056 (96.9 %) |

31 (2.9 %) |

1089 |

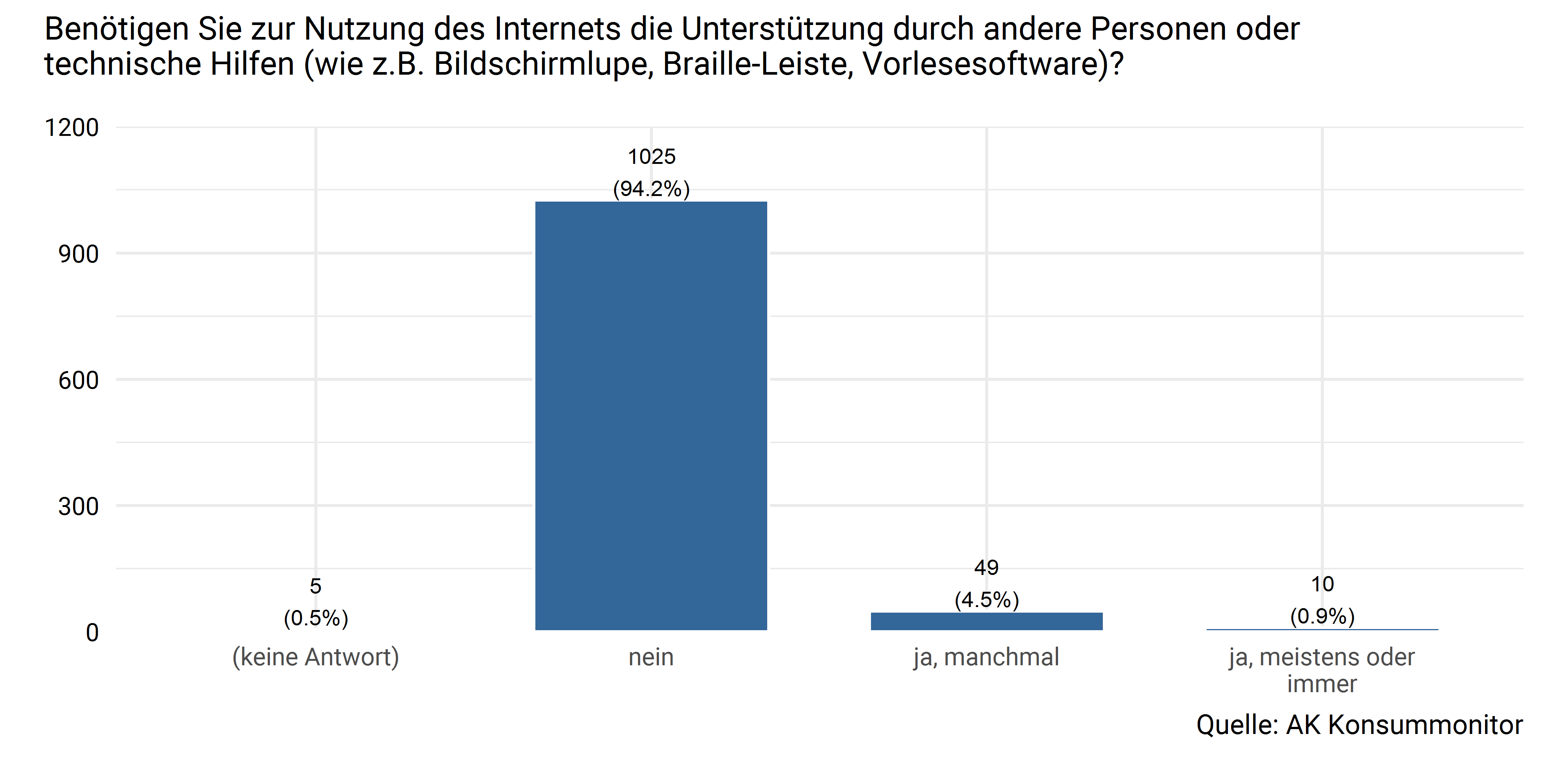

Abbildung 2.4: Internetnutzung (benötigte persönliche od. technische Unterstützung)

2.2 Was ist Konsum?

In dieser Studie dreht sich alles um das Thema Konsum. Woran denken Sie, wenn Sie Konsum hören? Bitte nennen Sie bis zu drei Stichworte, die Ihnen spontan einfallen. Die folgende Abbildung ist interaktiv - finden Sie heraus, was die KonsumentInnen mit dem Begriff “Konsum” assoziieren und welche Begriffe wie oft genannt werden. Fahren Sie dazu mit dem Mauszeiger oder Finger auf einen angegebenen Begriff in der Wolke.

Abbildung 2.5: Wordcloud der Assoziationen mit dem Begriff ‘Konsum’

2.3 Interesse für Konsumbereiche

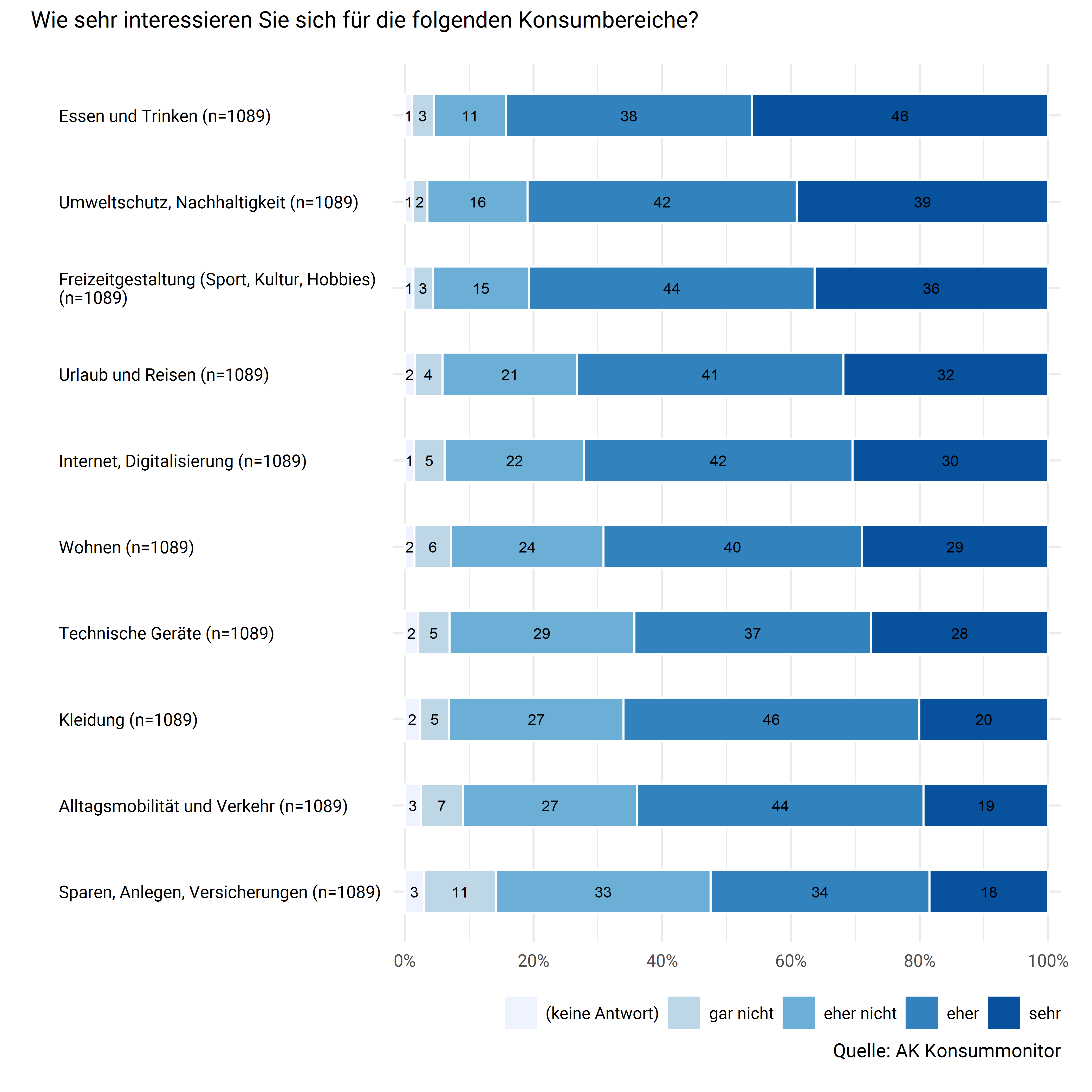

Abbildung 2.6: Interesse für unterschiedliche Konsumbereiche

| (keine Antwort) | gar nicht | eher nicht | eher | sehr | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Essen und Trinken |

12 (1.1 %) |

37 (3.4 %) |

122 (11.2 %) |

417 (38.2 %) |

501 (46.0 %) |

1089 |

| Umweltschutz, Nachhaltigkeit |

13 (1.2 %) |

25 (2.3 %) |

170 (15.6 %) |

455 (41.8 %) |

426 (39.1 %) |

1089 |

| Freizeitgestaltung (Sport, Kultur, Hobbies) |

14 (1.3 %) |

33 (3.0 %) |

163 (15.0 %) |

483 (44.4 %) |

396 (36.3 %) |

1089 |

| Urlaub und Reisen |

17 (1.5 %) |

47 (4.3 %) |

228 (20.9 %) |

450 (41.4 %) |

347 (31.9 %) |

1089 |

| Internet, Digitalisierung |

16 (1.4 %) |

52 (4.8 %) |

236 (21.7 %) |

454 (41.7 %) |

331 (30.4 %) |

1089 |

| Wohnen |

16 (1.5 %) |

62 (5.7 %) |

258 (23.7 %) |

437 (40.1 %) |

316 (29.0 %) |

1089 |

| Technische Geräte |

22 (2.1 %) |

53 (4.9 %) |

313 (28.7 %) |

401 (36.8 %) |

300 (27.5 %) |

1089 |

| Kleidung |

26 (2.4 %) |

50 (4.6 %) |

295 (27.1 %) |

501 (46.0 %) |

218 (20.0 %) |

1089 |

| Alltagsmobilität und Verkehr |

27 (2.5 %) |

71 (6.5 %) |

295 (27.1 %) |

484 (44.5 %) |

211 (19.4 %) |

1089 |

| Sparen, Anlegen, Versicherungen |

33 (3.0 %) |

121 (11.1 %) |

364 (33.4 %) |

371 (34.0 %) |

201 (18.4 %) |

1089 |

2.4 Konsumentenschutz aus Sicht der KonsumentInnen

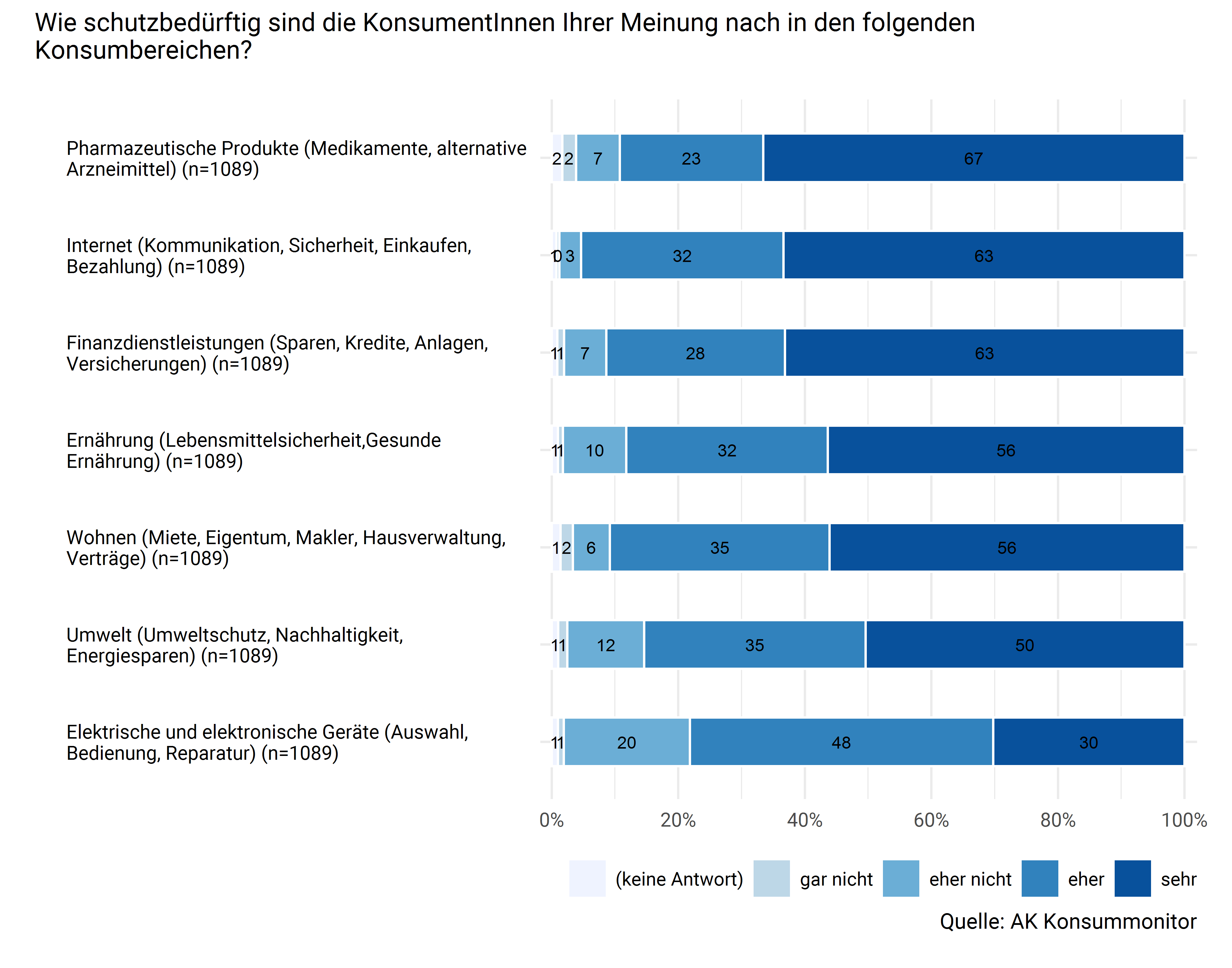

Abbildung 2.7: Subjektive Schutzbedürftigkeit in unterschiedlichen Konsumbereichen

| (keine Antwort) | gar nicht | eher nicht | eher | sehr | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Pharmazeutische Produkte (Medikamente, alternative Arzneimittel) |

18 (1.7 %) |

24 (2.2 %) |

75 (6.9 %) |

247 (22.6 %) |

725 (66.6 %) |

1089 |

| Internet (Kommunikation, Sicherheit, Einkaufen, Bezahlung) |

8 (0.7 %) |

5 (0.5 %) |

37 (3.4 %) |

348 (32.0 %) |

690 (63.4 %) |

1089 |

| Finanzdienstleistungen (Sparen, Kredite, Anlagen, Versicherungen) |

10 (0.9 %) |

12 (1.1 %) |

73 (6.7 %) |

307 (28.2 %) |

688 (63.1 %) |

1089 |

| Ernährung (Lebensmittelsicherheit,Gesunde Ernährung) |

11 (1.0 %) |

8 (0.8 %) |

109 (10.0 %) |

347 (31.8 %) |

614 (56.4 %) |

1089 |

| Wohnen (Miete, Eigentum, Makler, Hausverwaltung, Verträge) |

16 (1.4 %) |

21 (1.9 %) |

64 (5.8 %) |

378 (34.7 %) |

611 (56.1 %) |

1089 |

| Umwelt (Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Energiesparen) |

11 (1.0 %) |

16 (1.4 %) |

132 (12.2 %) |

381 (35.0 %) |

549 (50.4 %) |

1089 |

| Elektrische und elektronische Geräte (Auswahl, Bedienung, Reparatur) |

11 (1.0 %) |

10 (0.9 %) |

217 (19.9 %) |

522 (47.9 %) |

329 (30.2 %) |

1089 |

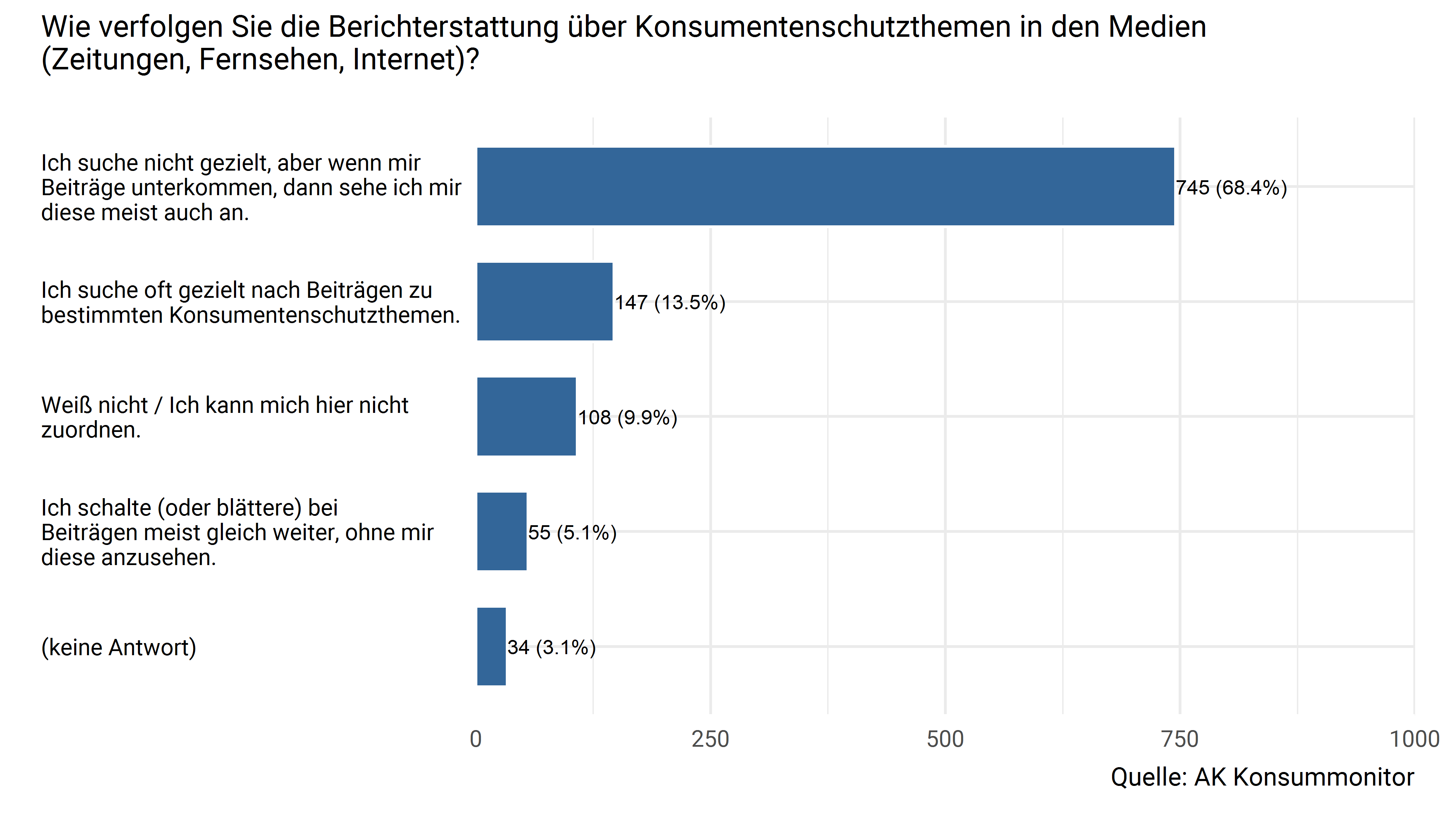

Abbildung 2.8: Verfolgung der Berichterstattung zu Konsumentenschutzthemen

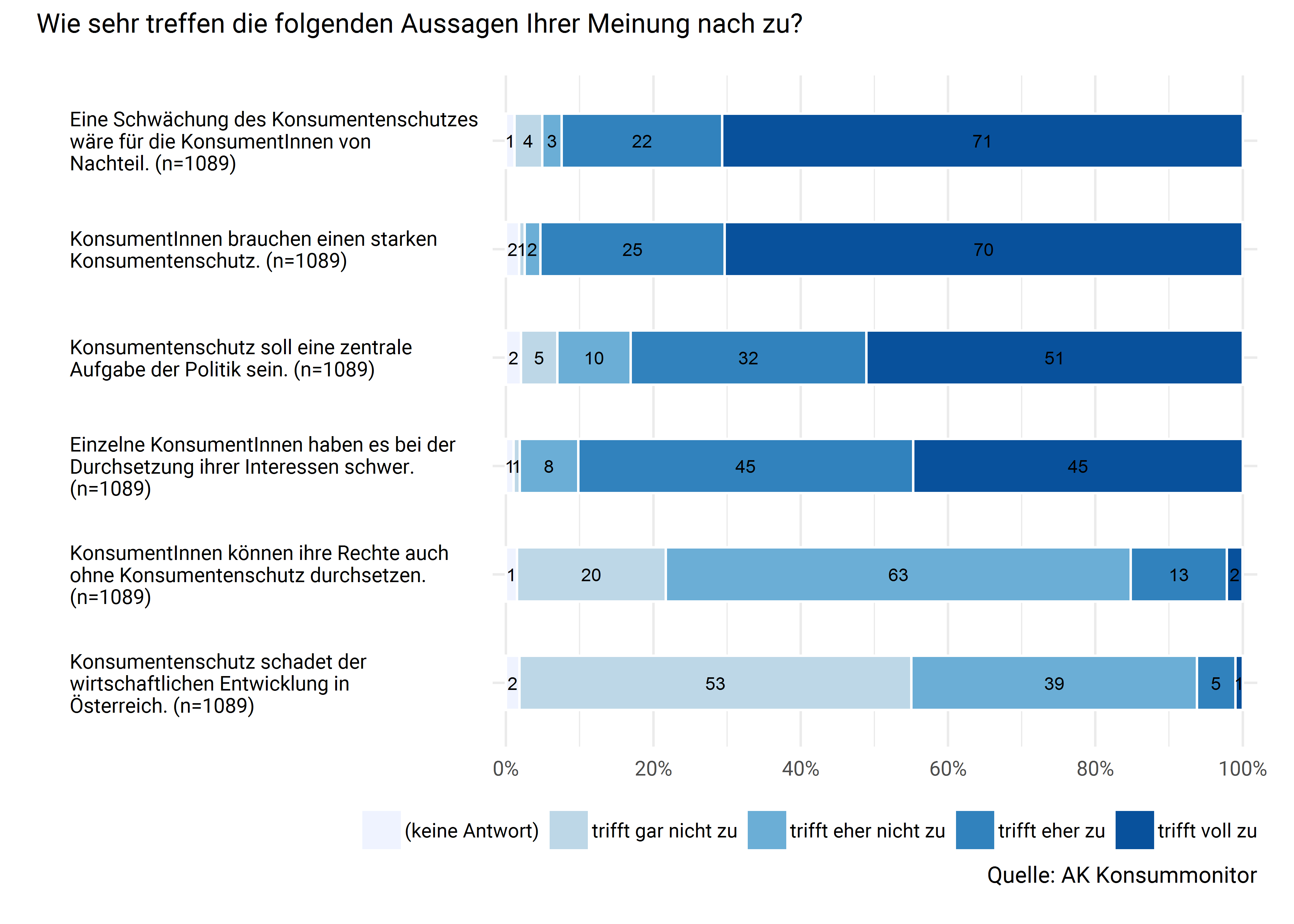

Abbildung 2.9: Aussagen zu Konsum, Konsumpolitik und Konsumentenschutz I

| (keine Antwort) | trifft gar nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Eine Schwächung des Konsumentenschutzes wäre für die KonsumentInnen von Nachteil. |

13 (1.2 %) |

41 (3.8 %) |

29 (2.6 %) |

238 (21.8 %) |

769 (70.6 %) |

1089 |

| KonsumentInnen brauchen einen starken Konsumentenschutz. |

20 (1.8 %) |

8 (0.7 %) |

23 (2.1 %) |

272 (25.0 %) |

766 (70.3 %) |

1089 |

| Konsumentenschutz soll eine zentrale Aufgabe der Politik sein. |

22 (2.0 %) |

54 (5.0 %) |

108 (9.9 %) |

348 (32.0 %) |

556 (51.1 %) |

1089 |

| Einzelne KonsumentInnen haben es bei der Durchsetzung ihrer Interessen schwer. |

11 (1.0 %) |

9 (0.8 %) |

86 (7.9 %) |

495 (45.5 %) |

487 (44.7 %) |

1089 |

| KonsumentInnen können ihre Rechte auch ohne Konsumentenschutz durchsetzen. |

16 (1.5 %) |

220 (20.2 %) |

687 (63.1 %) |

142 (13.0 %) |

23 (2.1 %) |

1089 |

| Konsumentenschutz schadet der wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich. |

20 (1.8 %) |

579 (53.2 %) |

422 (38.8 %) |

57 (5.2 %) |

11 (1.0 %) |

1089 |

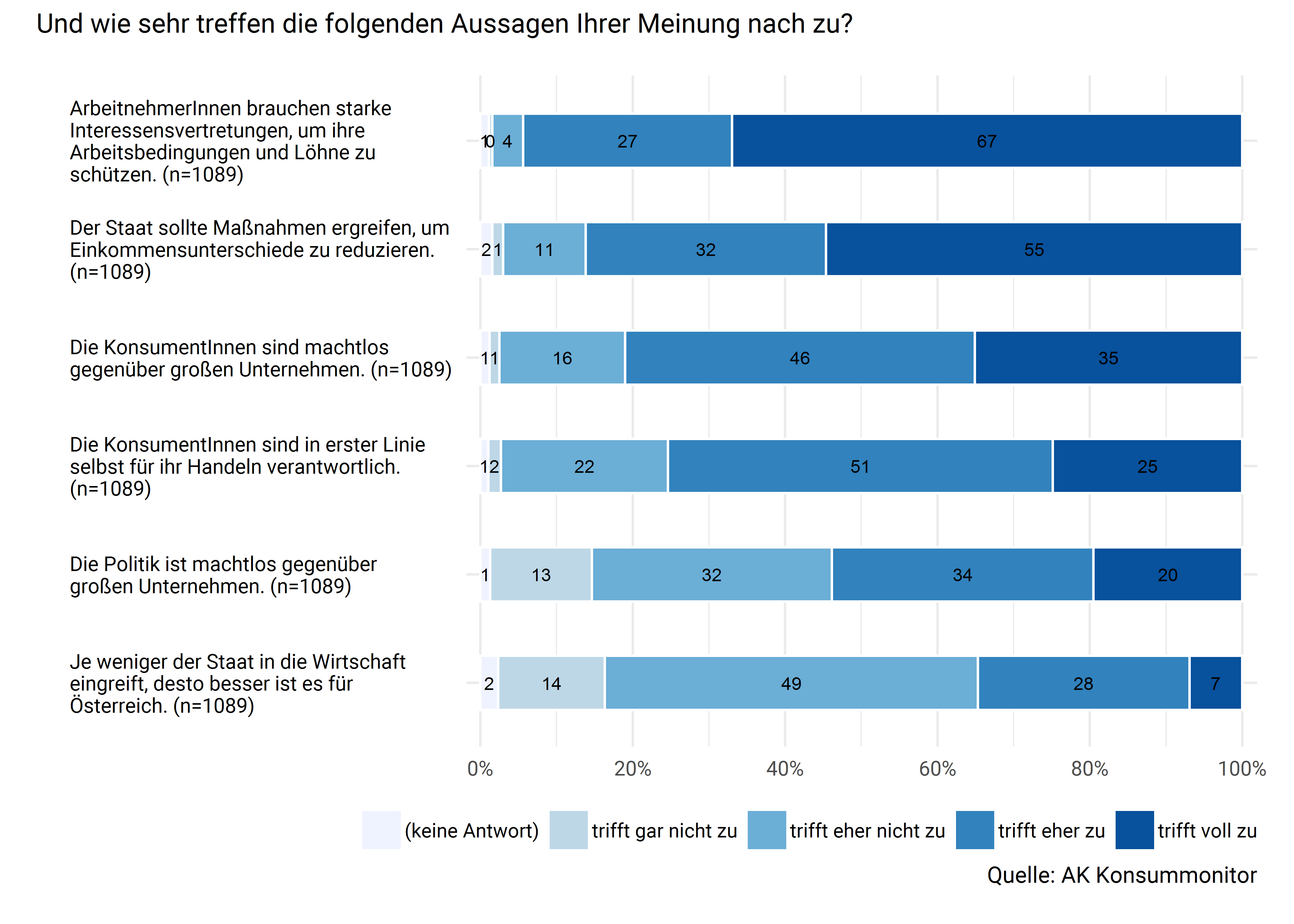

Abbildung 2.10: Aussagen zu Konsum, Konsumpolitik und Konsumentenschutz II

| (keine Antwort) | trifft gar nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft voll zu | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

ArbeitnehmerInnen brauchen starke Interessensvertretungen, um ihre Arbeitsbedingungen und Löhne zu schützen. |

12 (1.1 %) |

5 (0.4 %) |

44 (4.1 %) |

298 (27.4 %) |

730 (67.0 %) |

1089 |

| Der Staat sollte Maßnahmen ergreifen, um Einkommensunterschiede zu reduzieren. |

17 (1.6 %) |

16 (1.4 %) |

118 (10.8 %) |

344 (31.6 %) |

595 (54.6 %) |

1089 |

| Die KonsumentInnen sind machtlos gegenüber großen Unternehmen. |

13 (1.2 %) |

14 (1.3 %) |

180 (16.5 %) |

500 (45.9 %) |

382 (35.1 %) |

1089 |

| Die KonsumentInnen sind in erster Linie selbst für ihr Handeln verantwortlich. |

12 (1.1 %) |

18 (1.6 %) |

239 (21.9 %) |

550 (50.5 %) |

271 (24.9 %) |

1089 |

| Die Politik ist machtlos gegenüber großen Unternehmen. |

14 (1.3 %) |

145 (13.3 %) |

343 (31.5 %) |

374 (34.3 %) |

213 (19.5 %) |

1089 |

| Je weniger der Staat in die Wirtschaft eingreift, desto besser ist es für Österreich. |

25 (2.3 %) |

153 (14.0 %) |

533 (49.0 %) |

302 (27.8 %) |

75 (6.9 %) |

1089 |

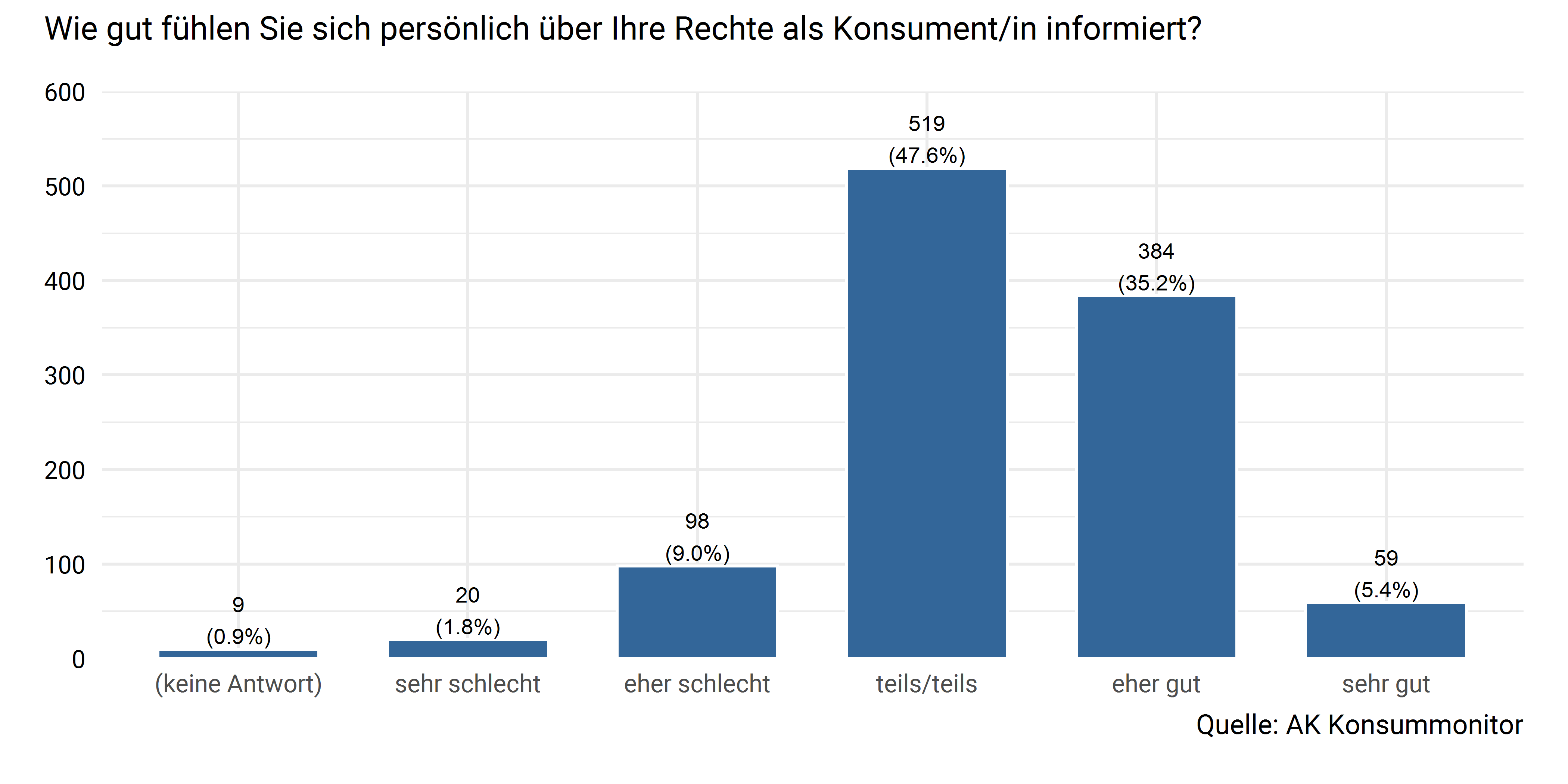

Abbildung 2.11: Subjektive Informiertheit über KonsumentInnenrechte

2.5 Konsumentenschutz der AK

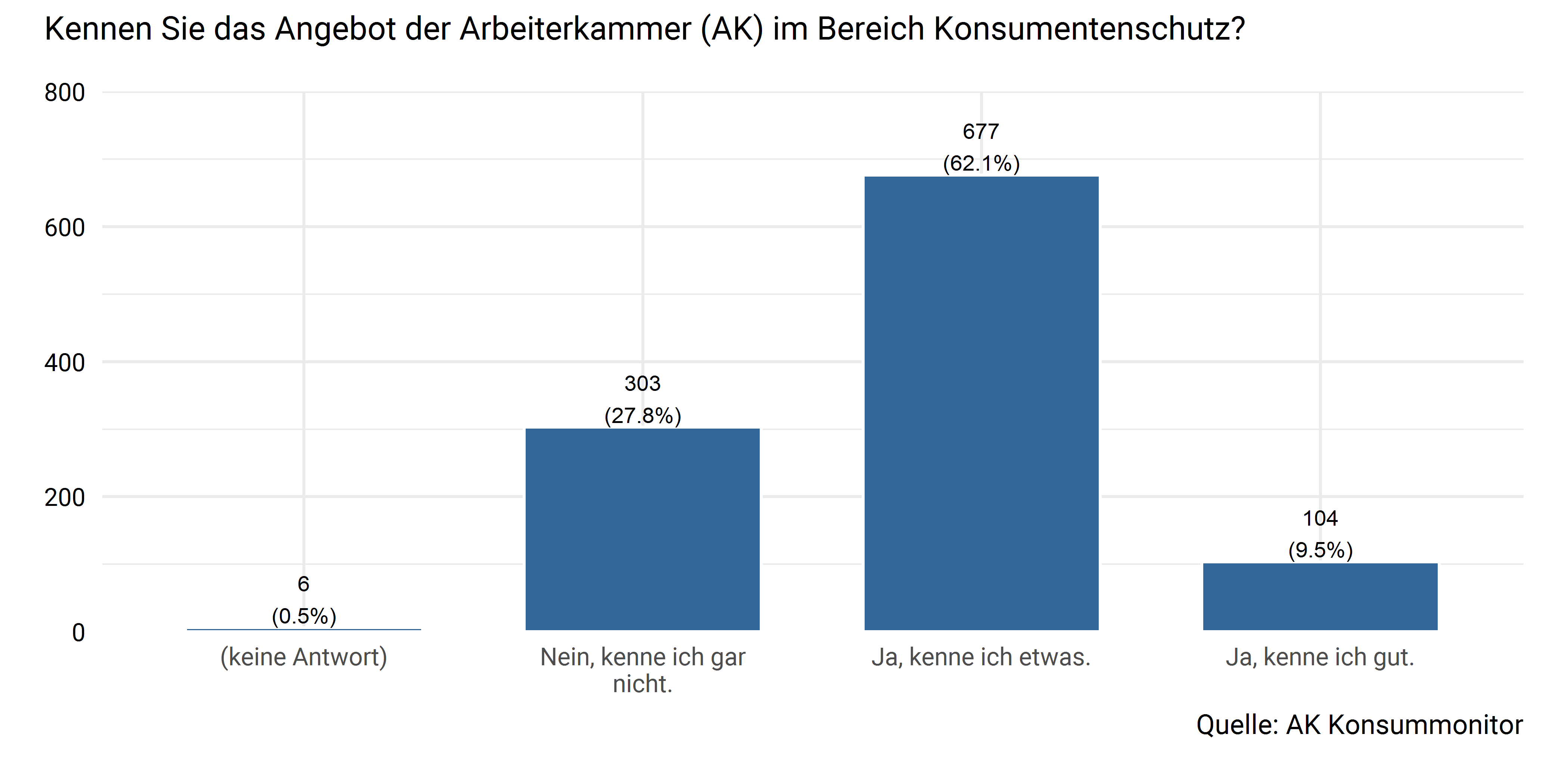

Abbildung 2.12: Bekanntheit des AK Konsumentenschutz

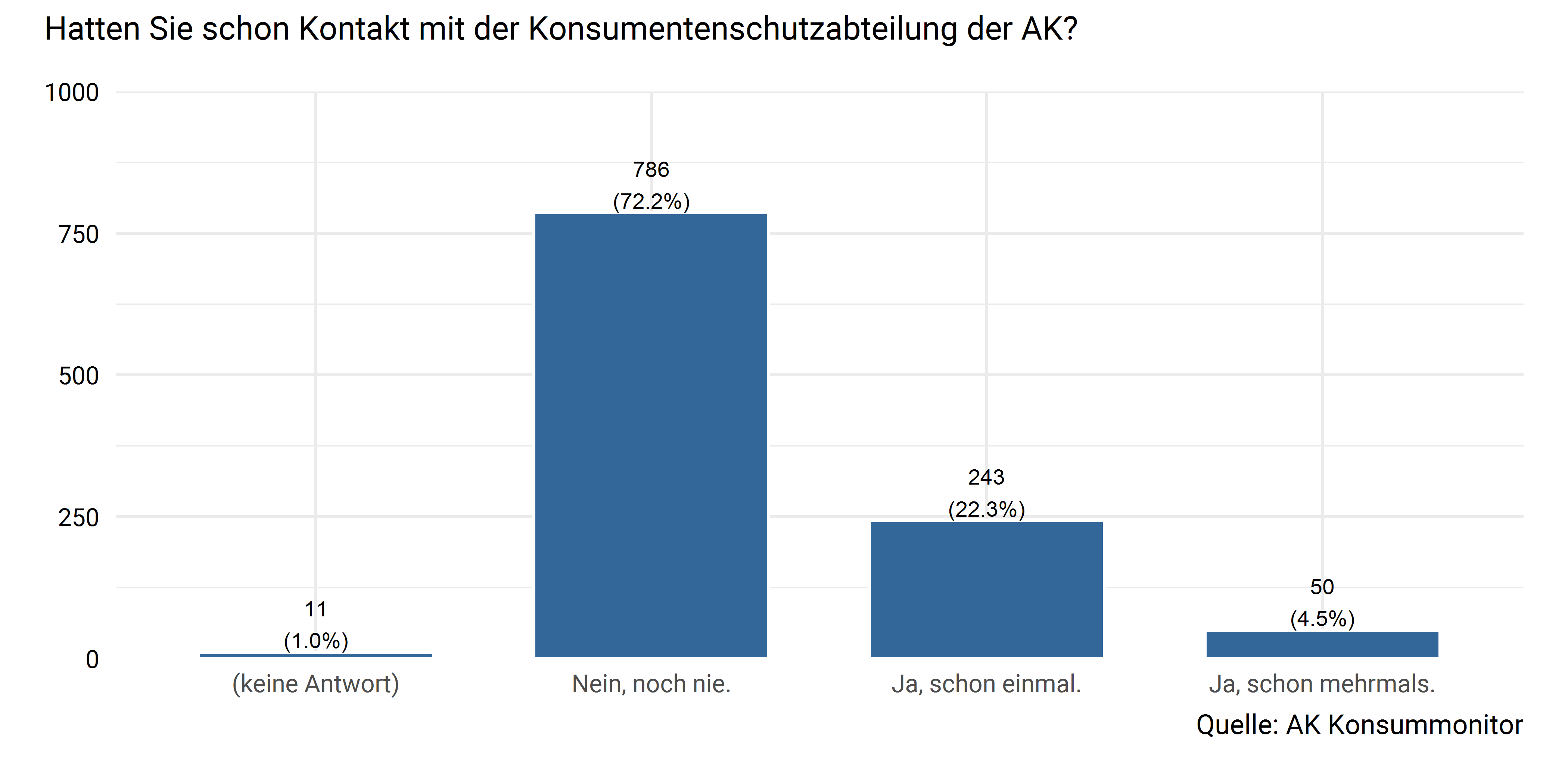

Abbildung 2.13: Kontakt mit dem AK Konsumentenschutz

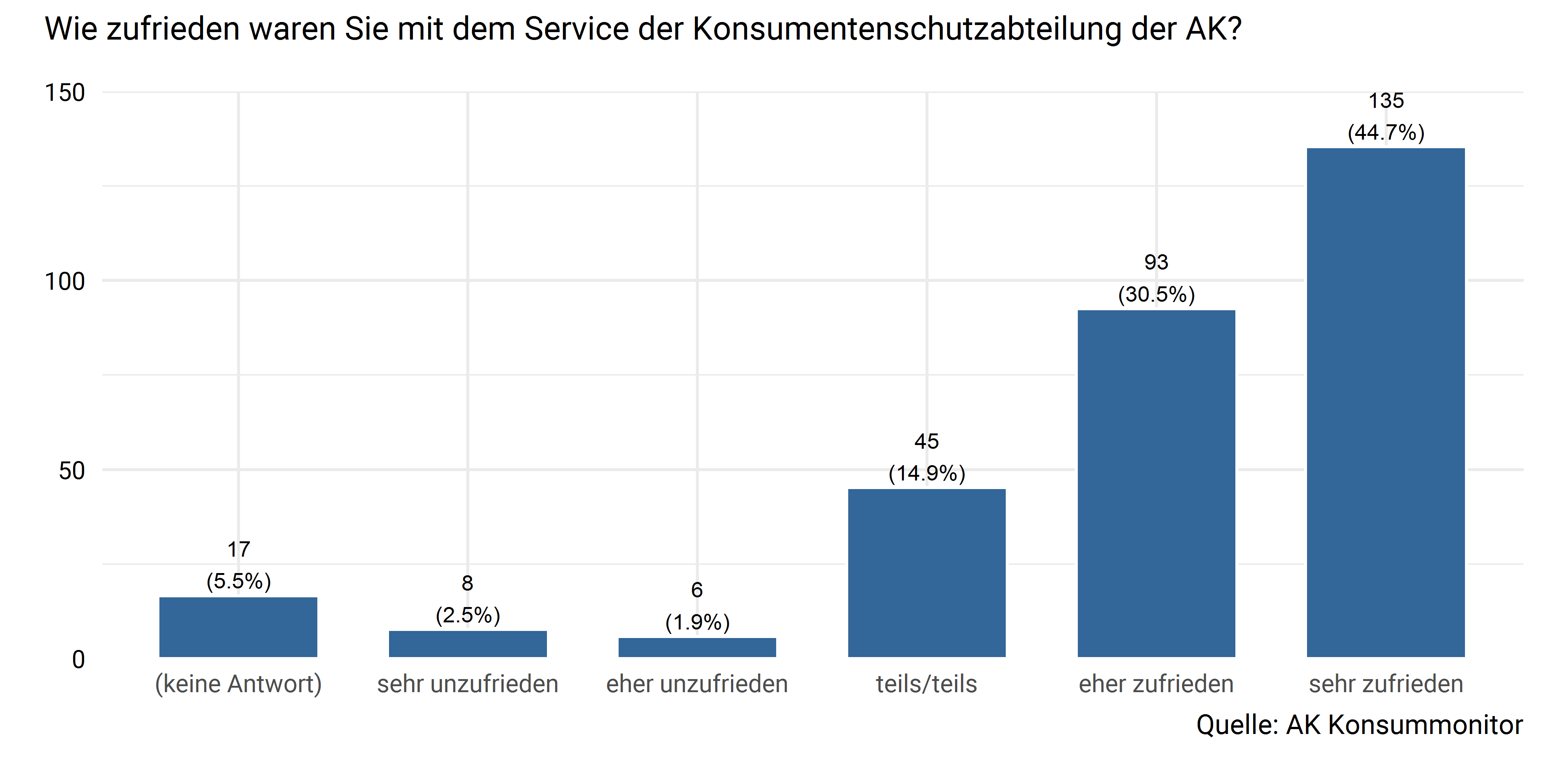

Abbildung 2.14: Zufriedenheit mit dem AK Konsumentenschutz

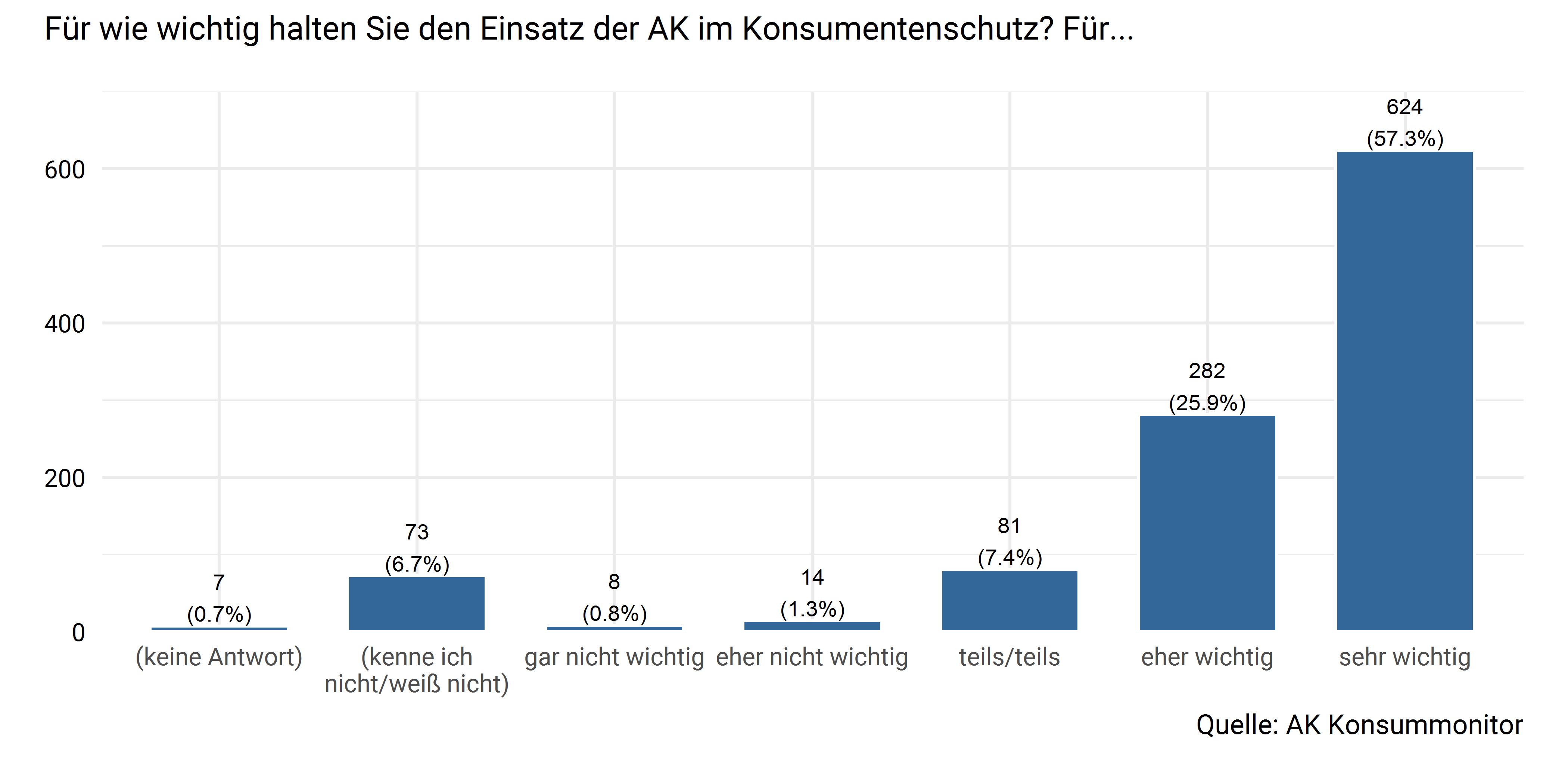

Abbildung 2.15: Subjektive Wichtigkeit des AK Konsumentenschutzes

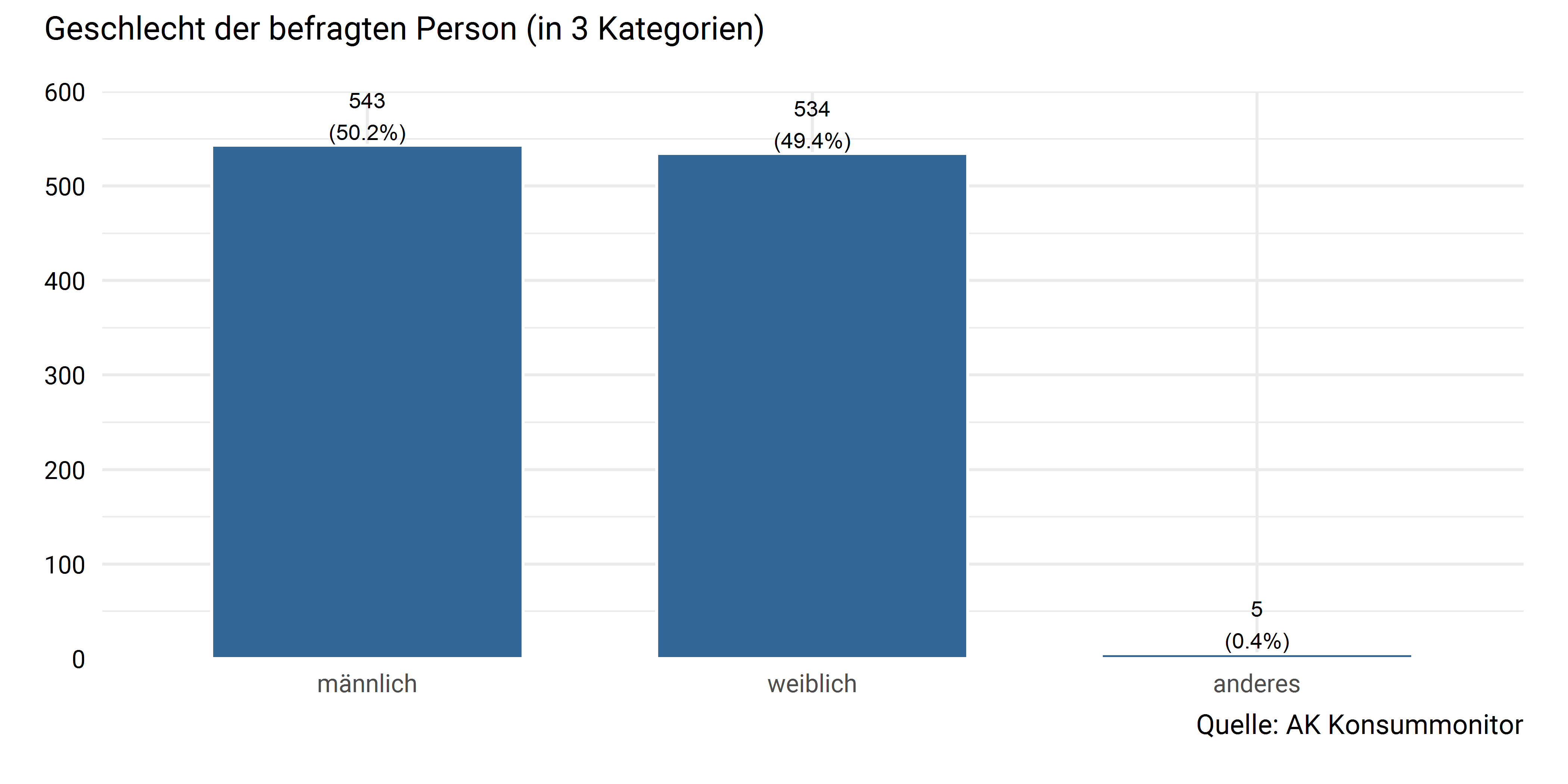

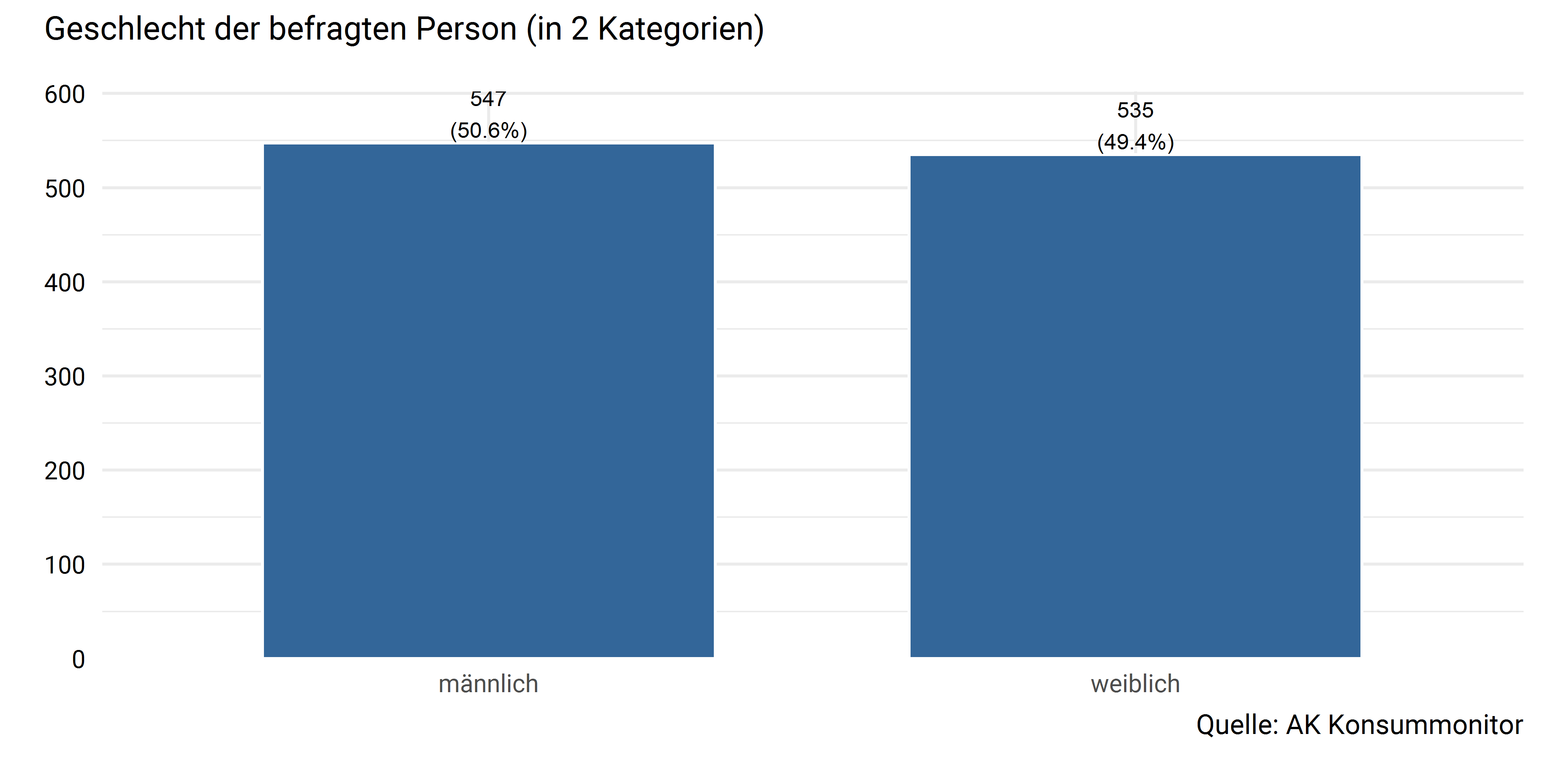

2.6 Geschlecht und Alter

Das Geschlecht wurde in drei Kategorien männlich, weiblich, anderes erhoben (zur Erfassung des Geschlechts und der Vielzahl möglicher Ausprägungen in Fragebögen s. Döring 2013). Für die Gewichtung der Daten, bei der u.a. die Verteilung des Geschlechts mittels Fallgewichtung der Stichprobe an die bekannte Verteilung in der Grundgesamtheit angepasst werden soll (und nur das dichotom erfasste Geschlecht bekannt ist), sowie für weitere Analysen, in denen das Geschlecht als Analysevariable oder zur Drittvariablenkontrolle genutzt wird, stellt die geringe Fallzahl eine Herausforderung dar. Um diese Fälle nicht aufgrund fehlender Gewichte aus der Analyse zu verlieren, wurden diese zufällig auf die beiden dichotomen Geschlechtskategorien aufgeteilt. Dieser rein auswertungstechnisch begründete Schritt zeigt die Herausforderungen und Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Umfragedesigns und -instrumenten zur Erfassung und Sichtbarmachung von Geschlechtskonstruktionen außerhalb des dichotomen Schemas m/w.

Abbildung 2.16: Geschlecht (in 3 Kategorien)

Für die weitere Analyse wird die binäre Geschlechtsvariable mit den zufällig zugeteilten Fällen der Kategorie “anderes” verwendet.

Abbildung 2.17: Geschlecht (in 2 Kategorien)

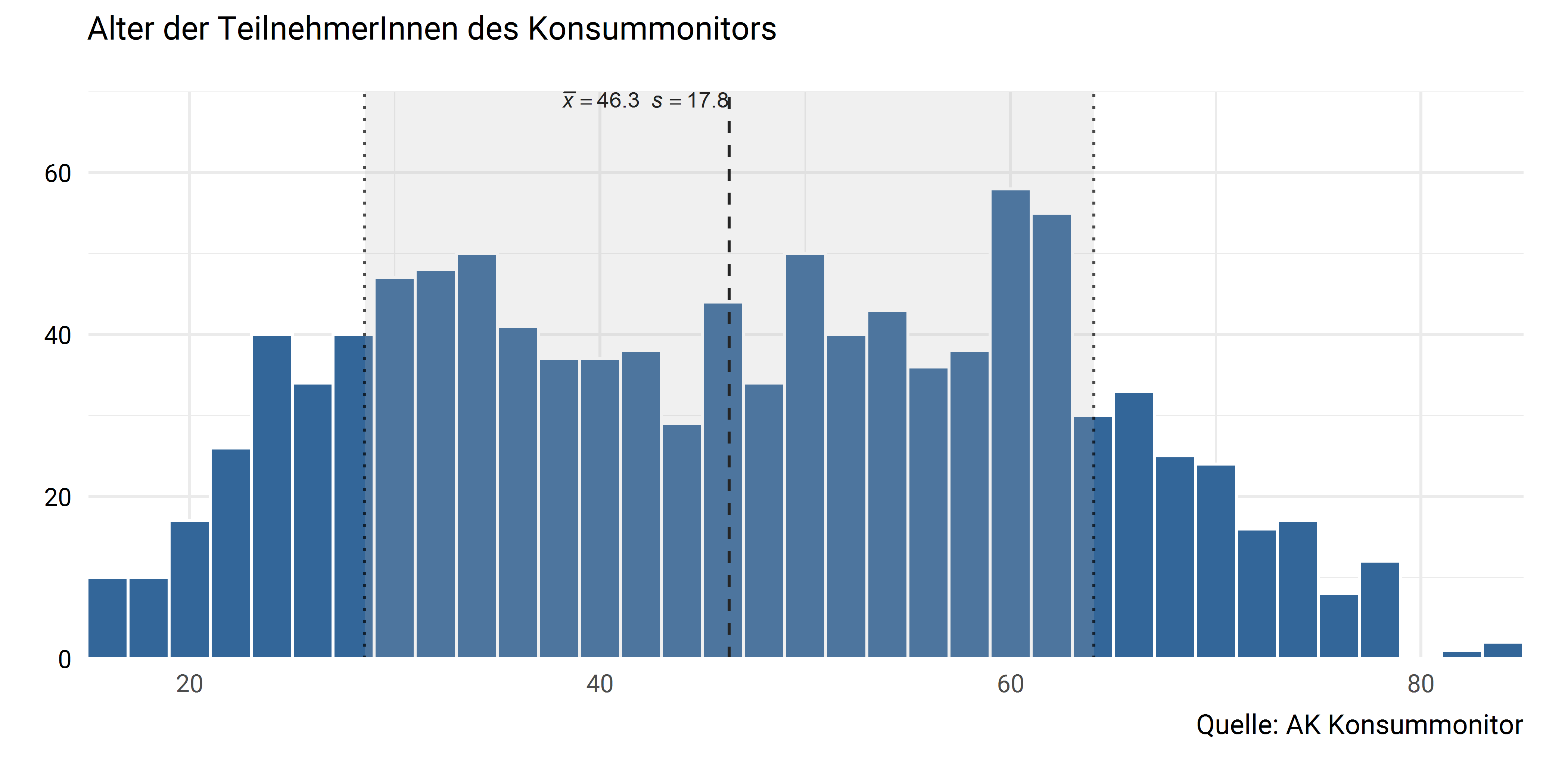

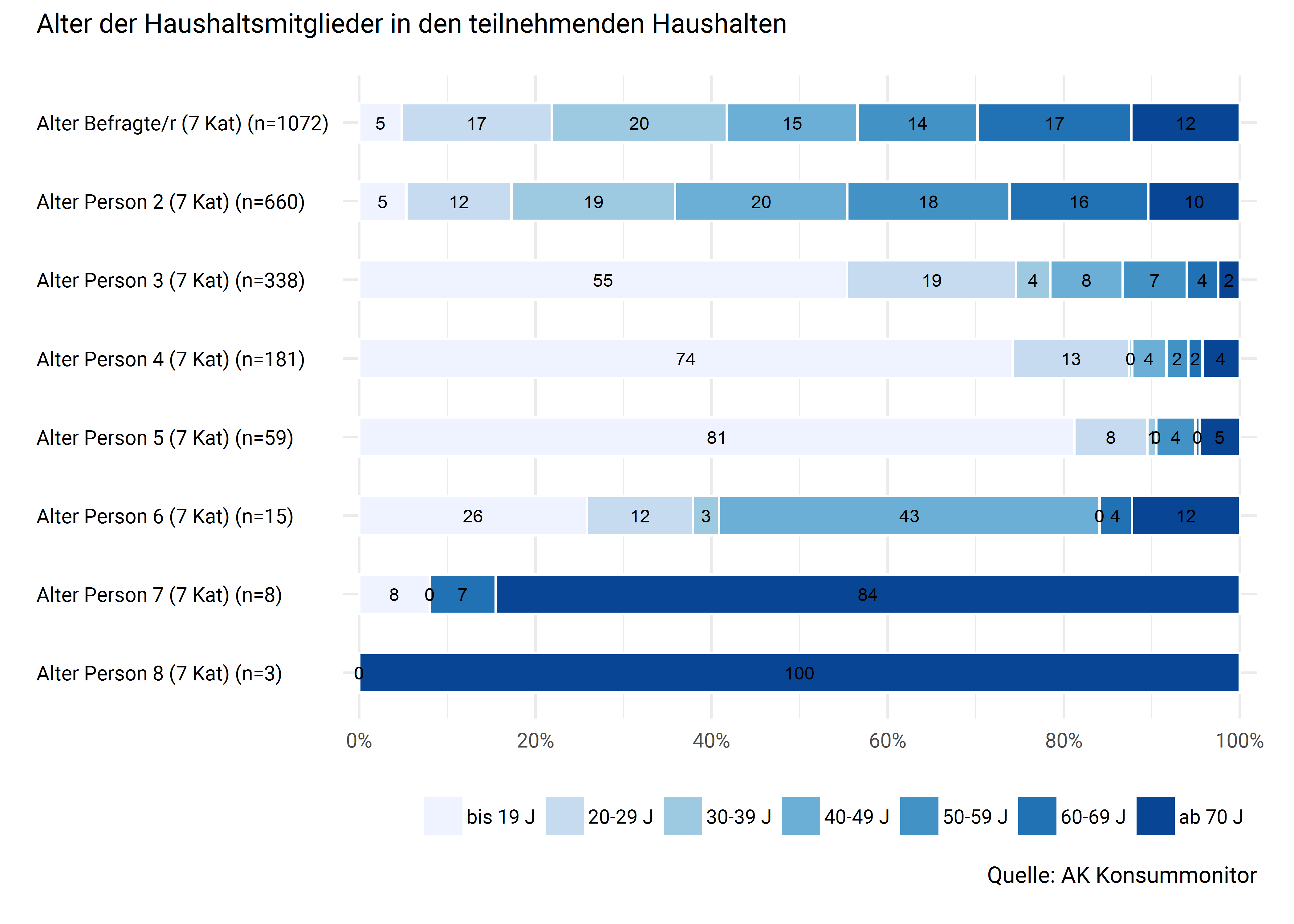

Das Alter wurde für die befragte Person und alle anderen Mitglieder des Haushalts erhoben.

Abbildung 2.18: Alter der TeilnehmerInnen

Abbildung 2.19: Alter der Haushaltsmitglieder

| bis 19 J | 20-29 J | 30-39 J | 40-49 J | 50-59 J | 60-69 J | ab 70 J | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Alter Befragte/r (7 Kat) |

132 (12.3 %) |

187 (17.5 %) |

146 (13.7 %) |

159 (14.8 %) |

213 (19.9 %) |

183 (17.1 %) |

52 (4.8 %) |

1072 |

| Alter Person 2 (7 Kat) |

69 (10.4 %) |

104 (15.8 %) |

122 (18.4 %) |

129 (19.6 %) |

123 (18.6 %) |

79 (11.9 %) |

35 (5.3 %) |

660 |

| Alter Person 3 (7 Kat) |

8 (2.5 %) |

12 (3.5 %) |

25 (7.3 %) |

28 (8.2 %) |

13 (3.9 %) |

65 (19.2 %) |

187 (55.4 %) |

338 |

| Alter Person 4 (7 Kat) |

8 (4.2 %) |

3 (1.6 %) |

5 (2.5 %) |

7 (3.9 %) |

1 (0.3 %) |

24 (13.2 %) |

134 (74.2 %) |

181 |

| Alter Person 5 (7 Kat) |

3 (4.6 %) |

0 (0.5 %) |

3 (4.4 %) |

1 (1.0 %) |

5 (8.3 %) |

48 (81.2 %) |

0 (0.0 %) |

59 |

| Alter Person 6 (7 Kat) |

2 (12.3 %) |

1 (3.7 %) |

7 (43.2 %) |

0 (3.0 %) |

2 (12.1 %) |

4 (25.9 %) |

0 (0.0 %) |

15 |

| Alter Person 7 (7 Kat) |

6 (84.5 %) |

1 (7.5 %) |

1 (8.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

8 |

| Alter Person 8 (7 Kat) |

3 (100.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

0 (0.0 %) |

3 |

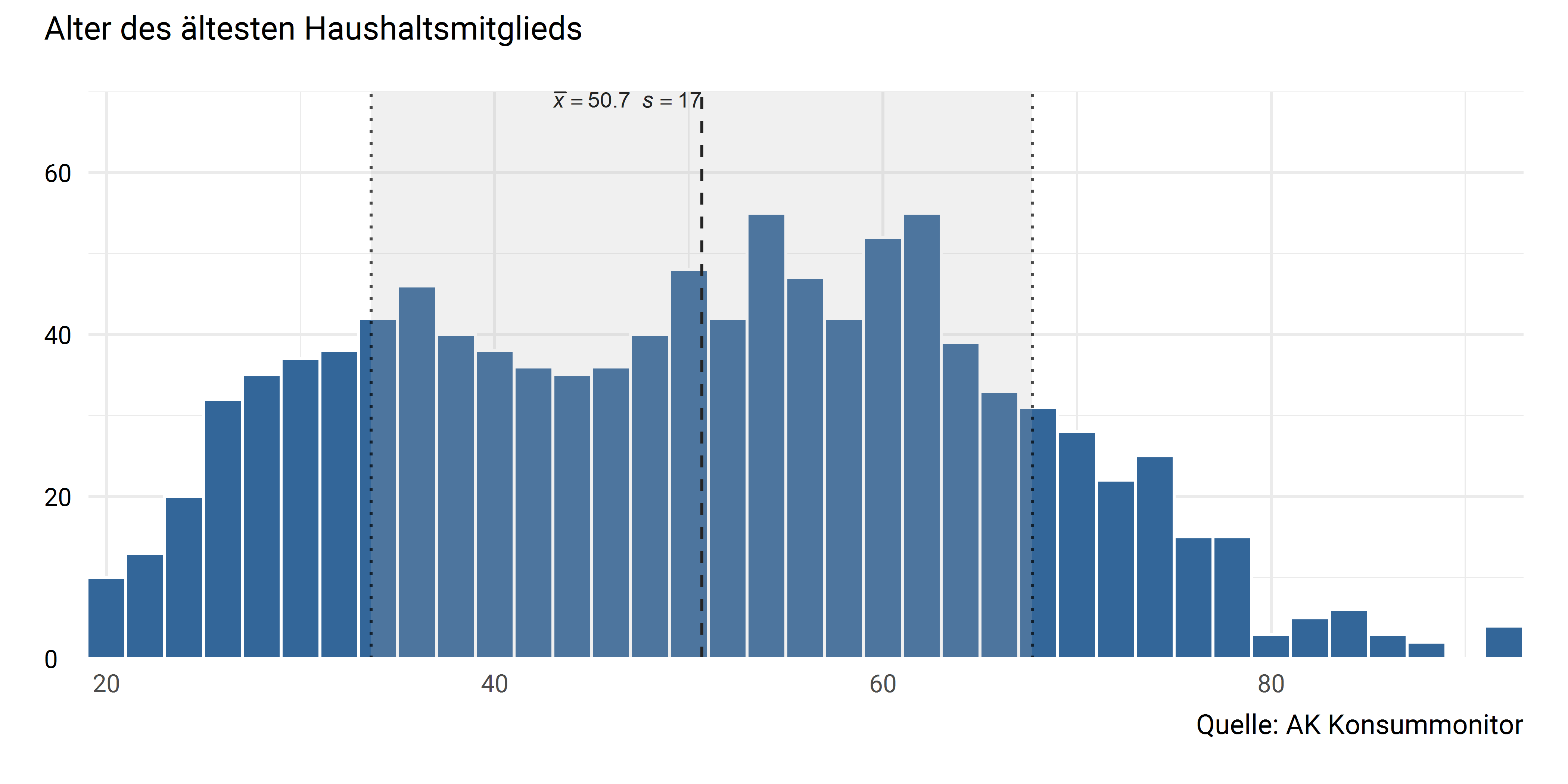

Abbildung 2.20: Alter des ältesten Haushaltsmitglieds

Abbildung 2.21: Haushaltsgröße/Anzahl der Haushaltsmitglieder

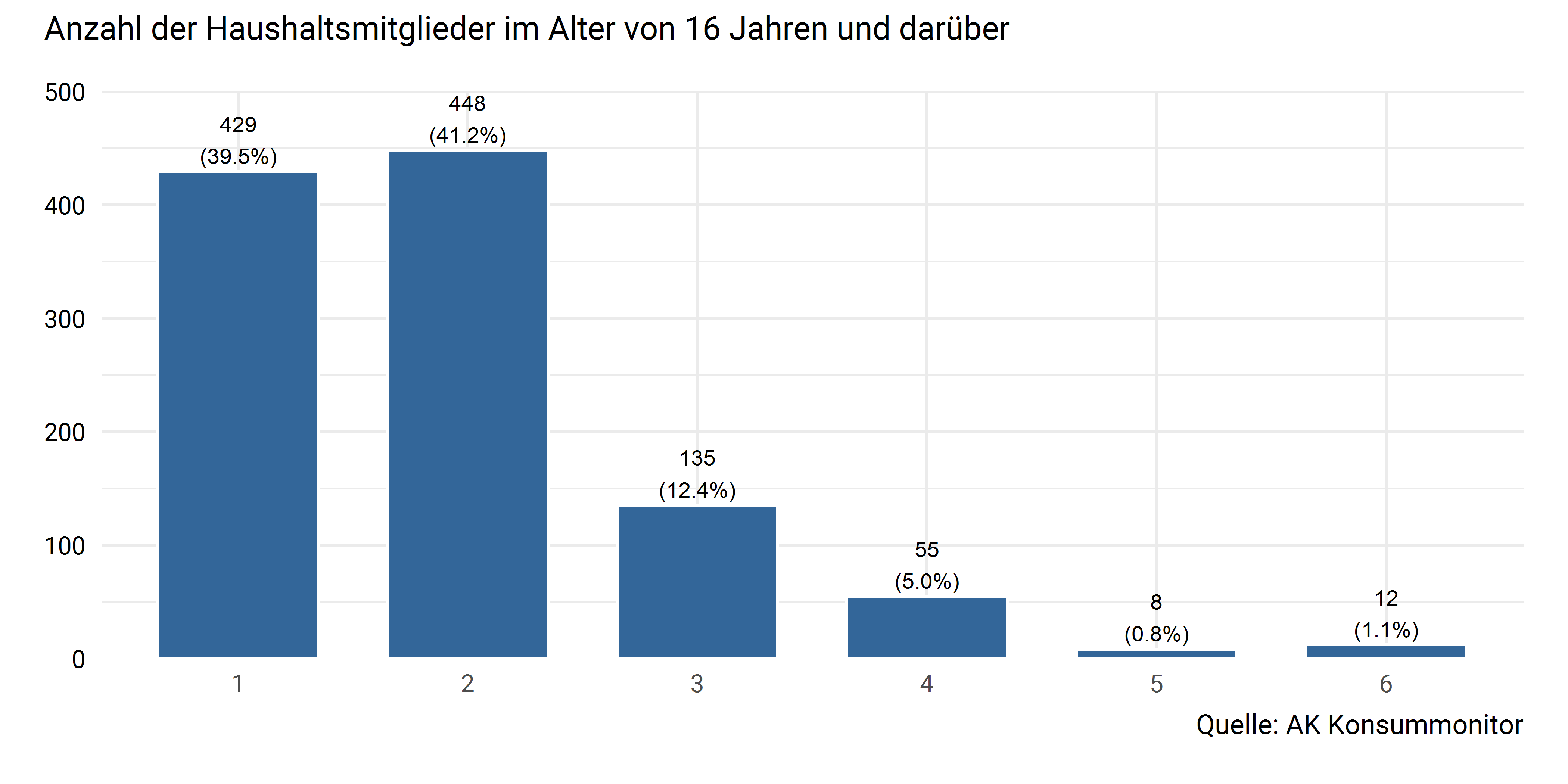

Abbildung 2.22: Anzahl der Haushaltsmitglieder ab 16 Jahre

2.7 Bildungsabschluss

Abbildung 2.23: Höchster Bildungsabschluss der befragten Person

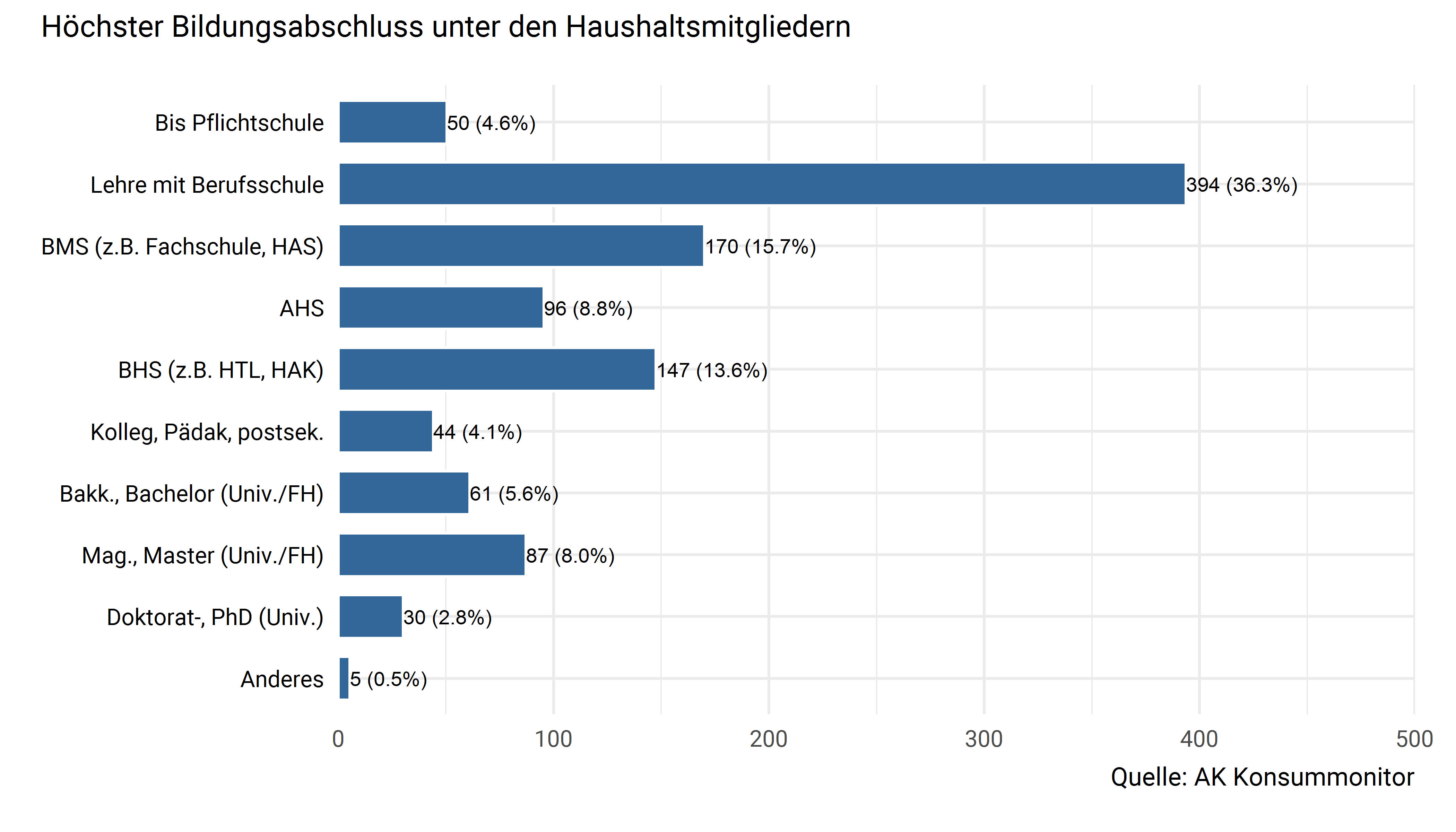

Abbildung 2.24: Höchster Bildungsabschluss im Haushalt

2.8 Region, Bundesland, Wohnumgebung

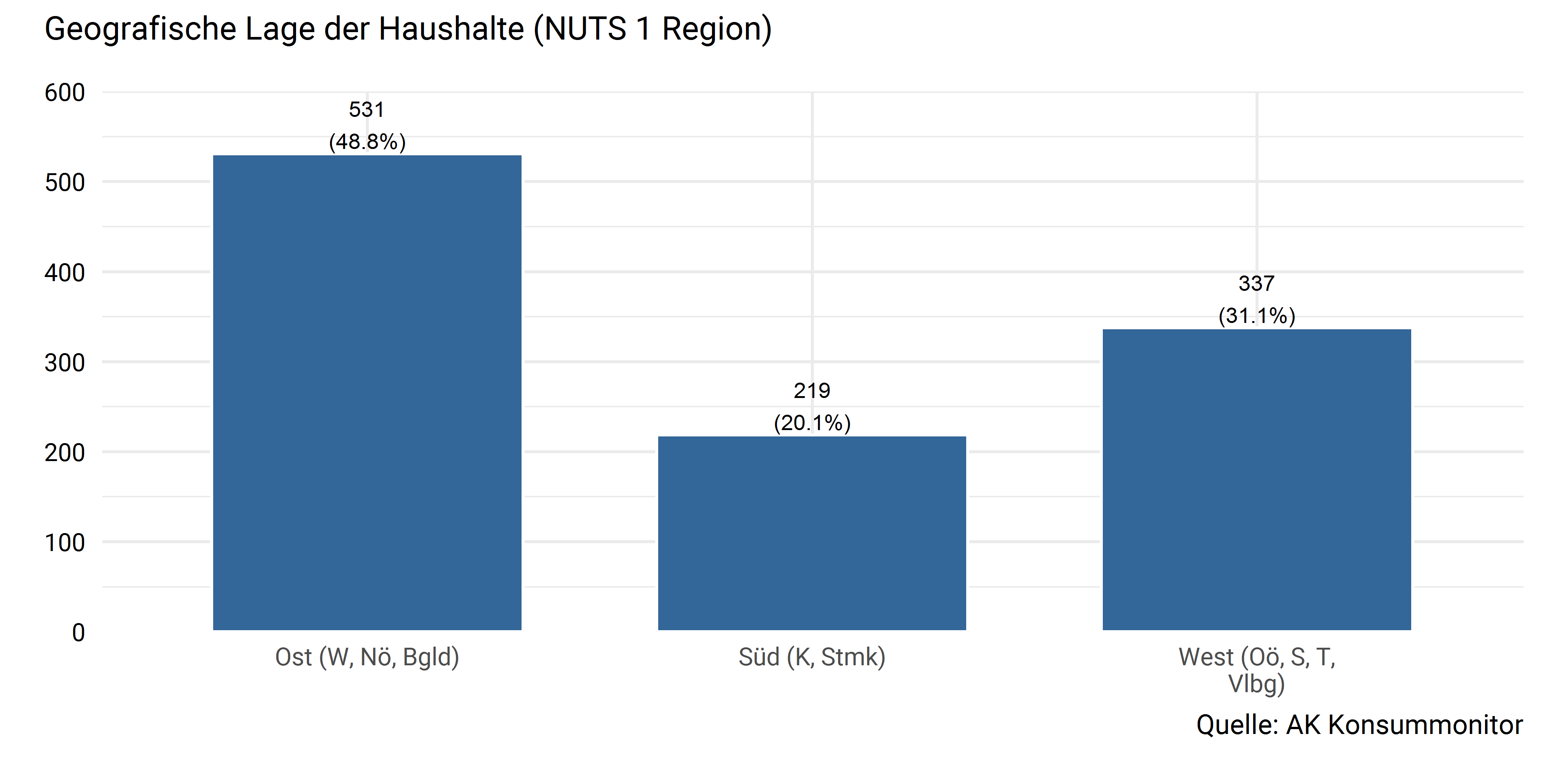

Abbildung 2.25: Region

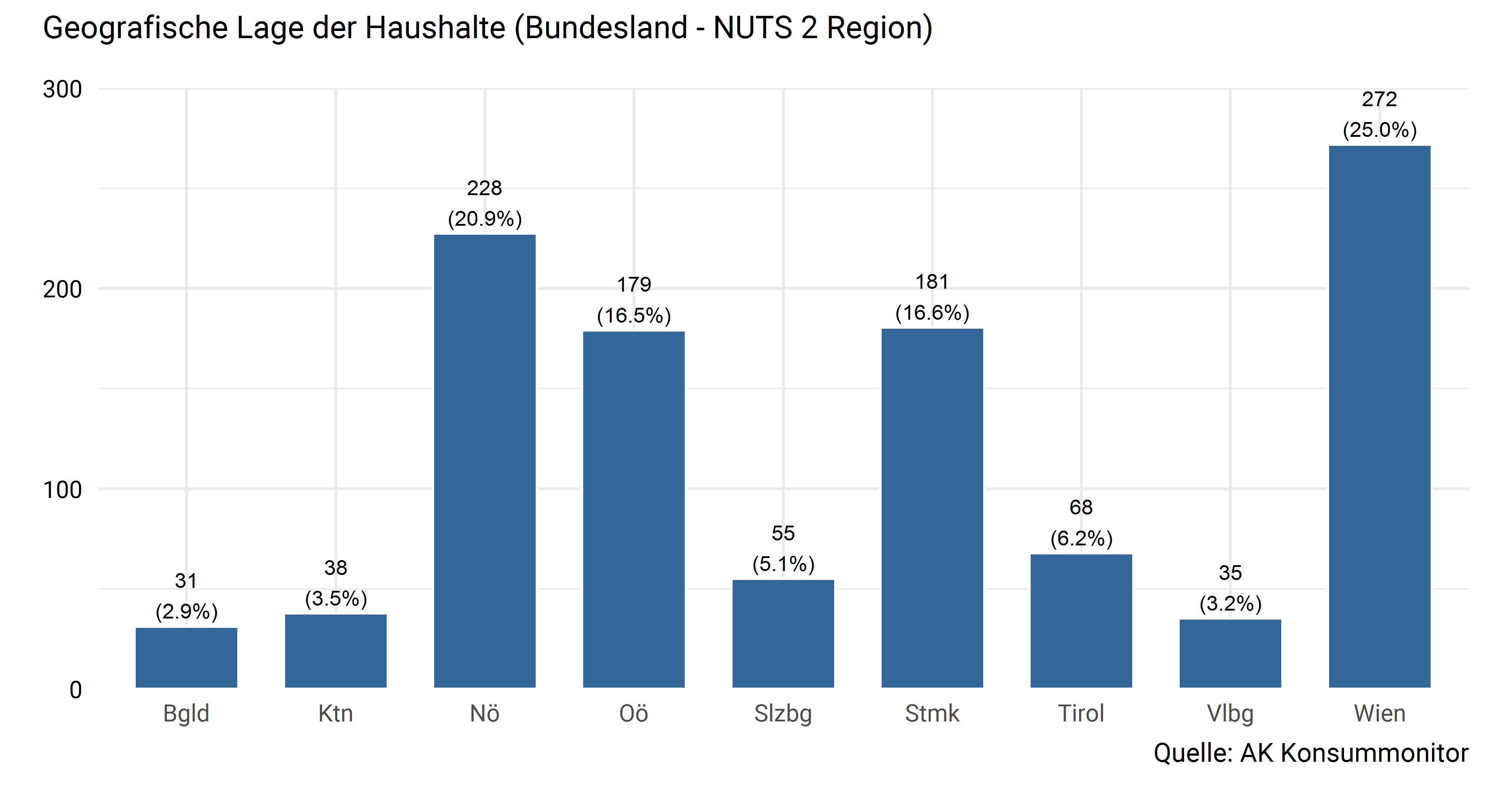

Abbildung 2.26: Bundesland

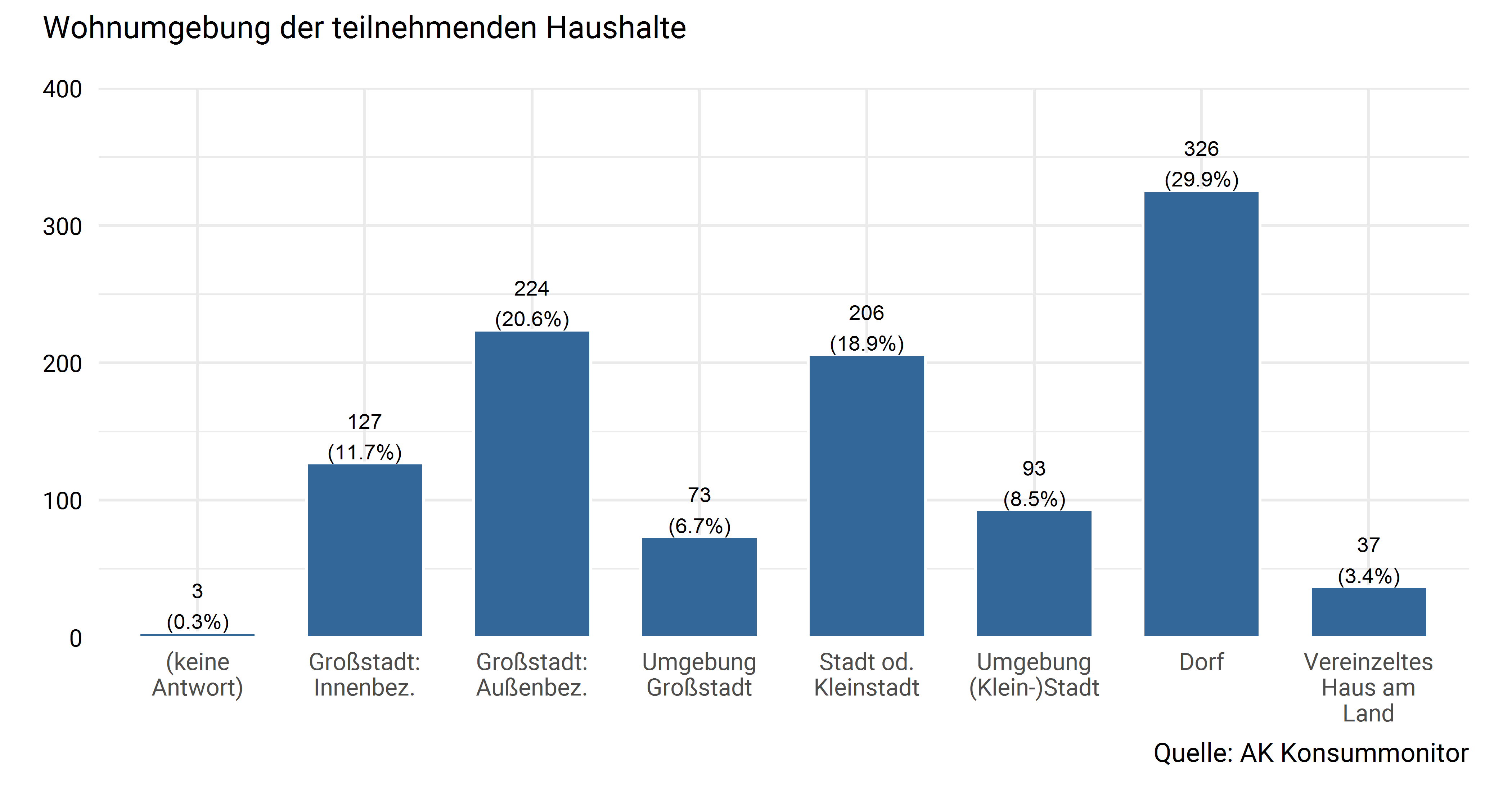

Abbildung 2.27: Wohnumgebung

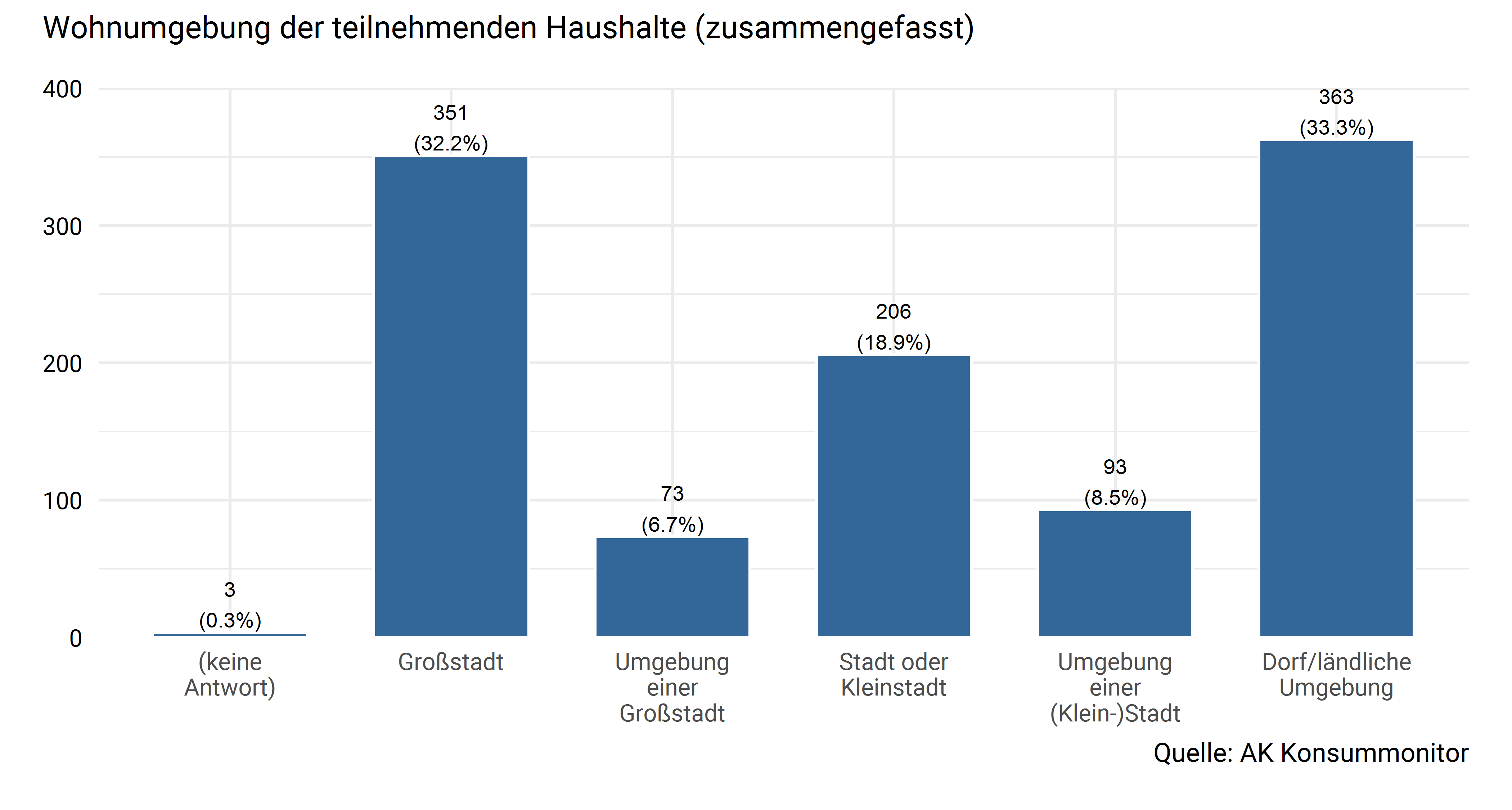

Abbildung 2.28: Wohnumgebung (5 Kategorien)

Abbildung 2.29: Wohnumgebung (3 Kategorien)

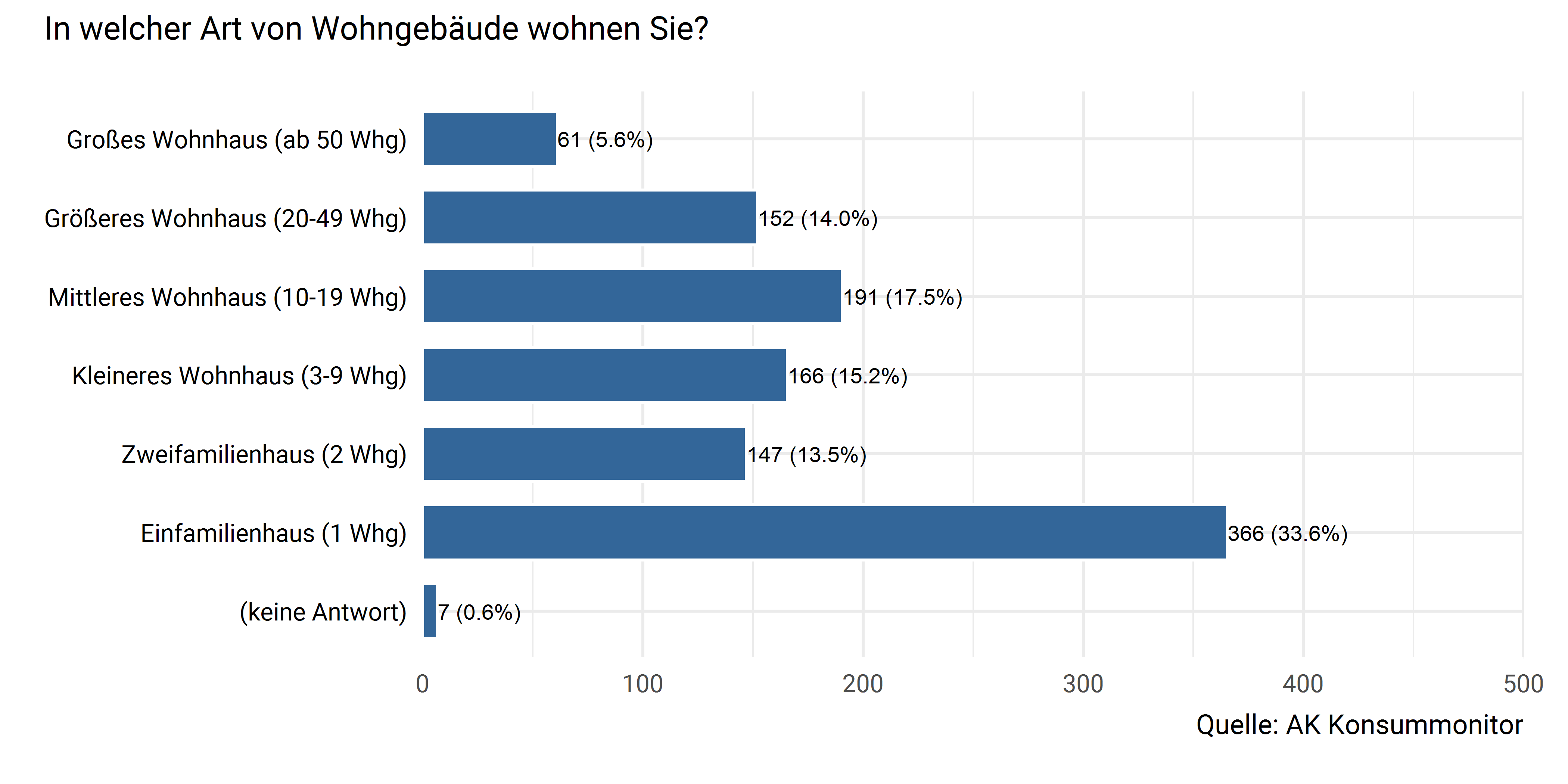

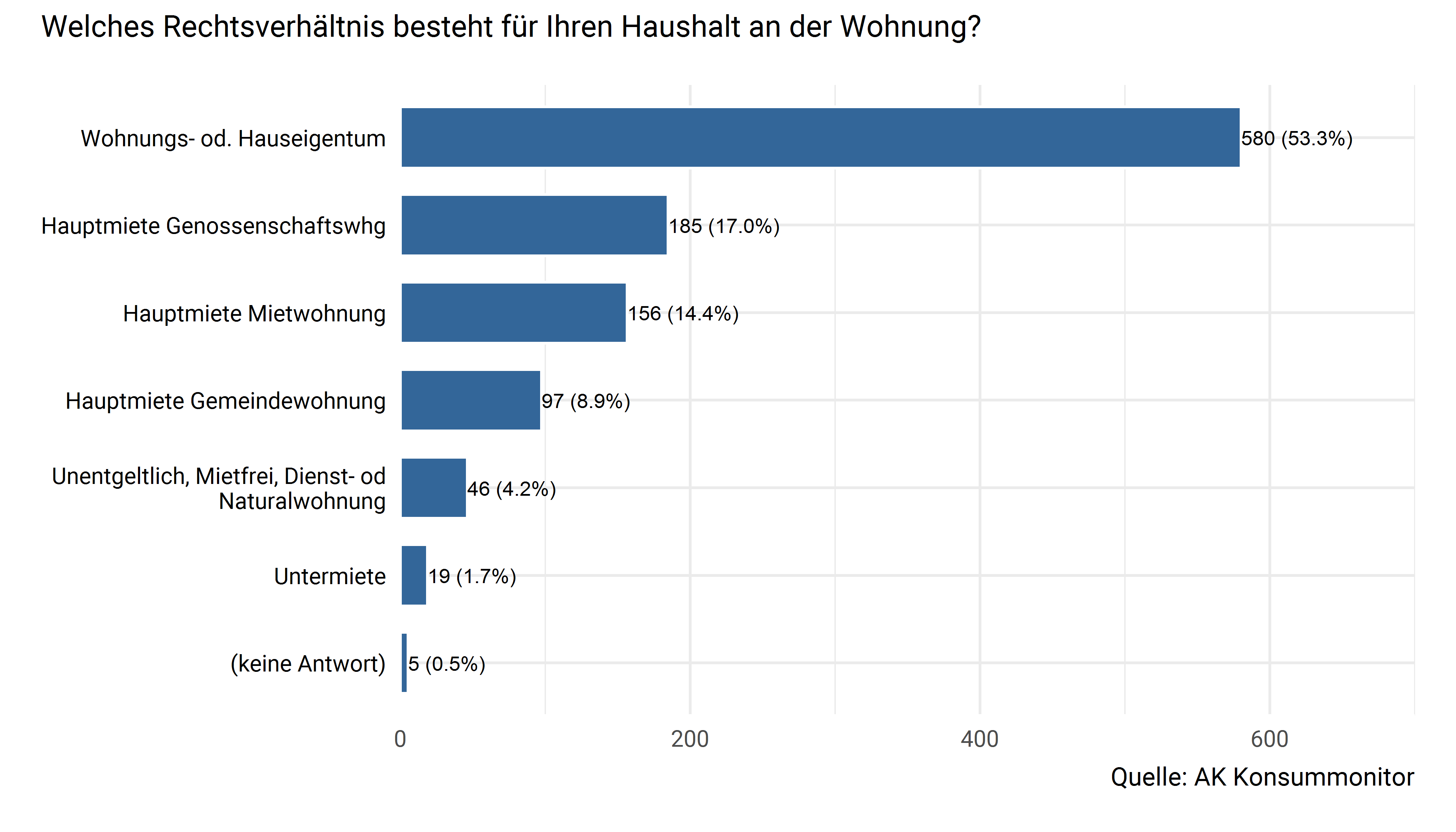

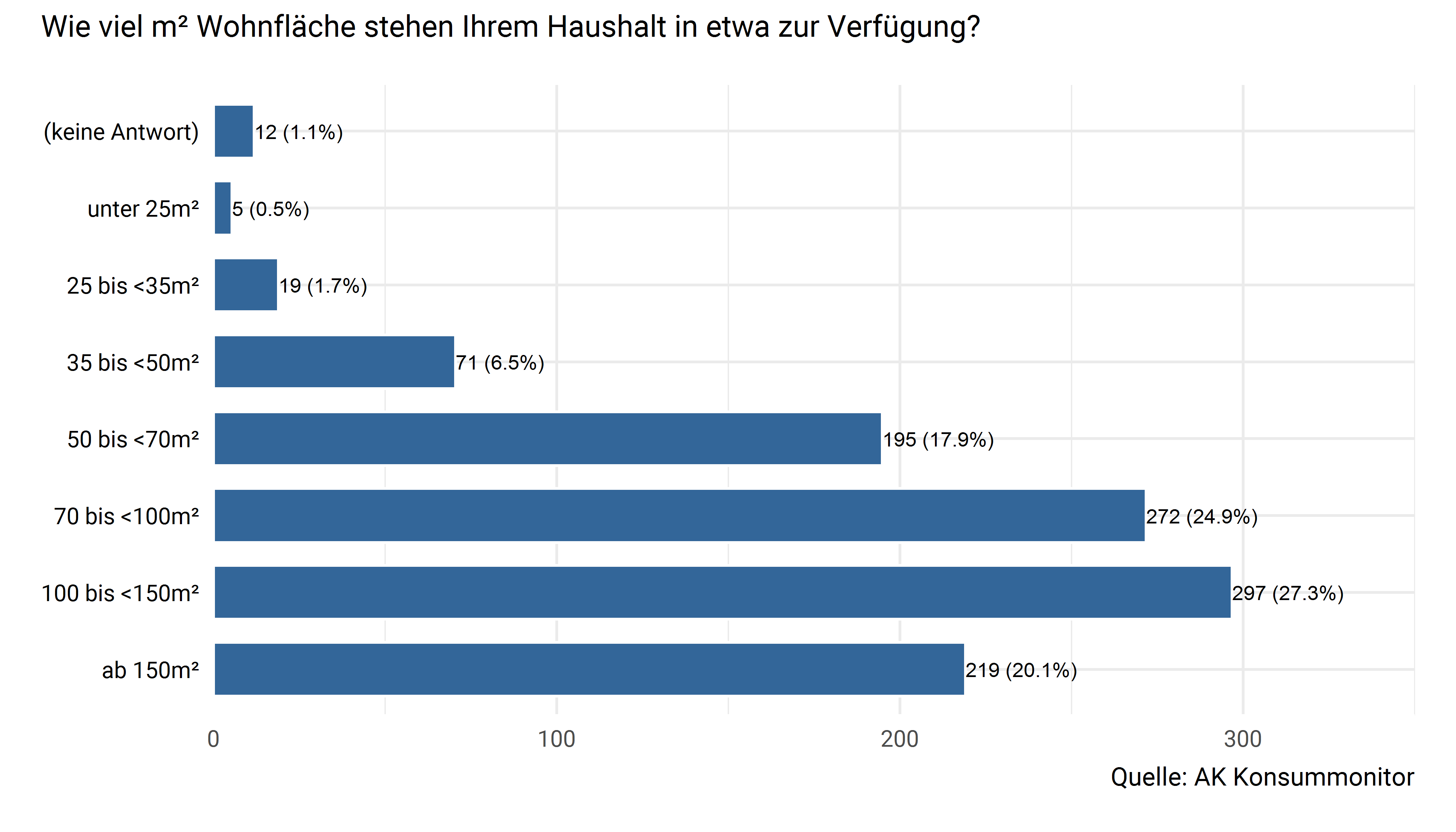

2.9 Wohnen

Abbildung 2.30: Art des Wohngebäudes

Abbildung 2.31: Rechtsverhältnis der Wohnung

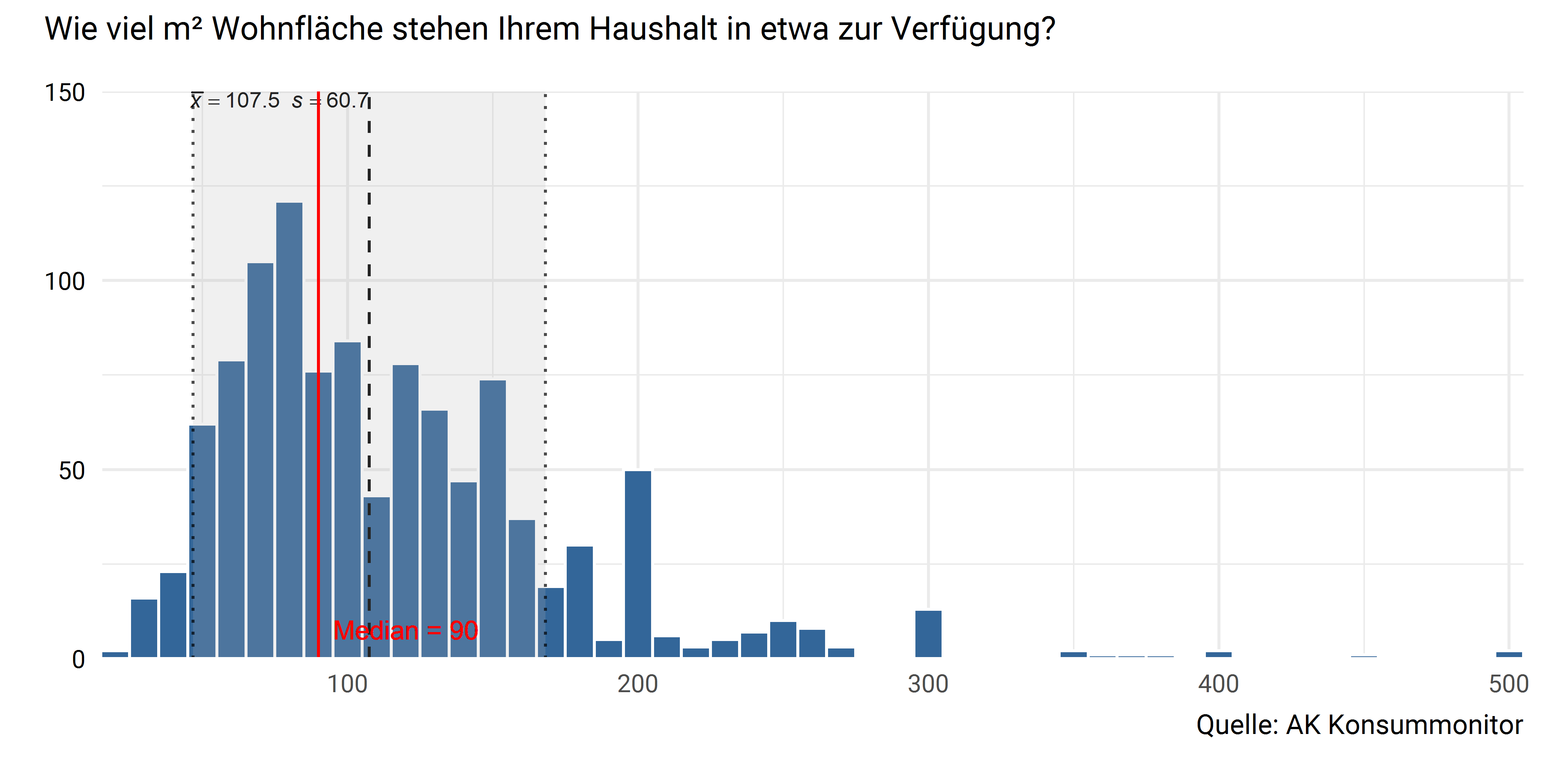

Abbildung 2.32: Wohnfläche der Haushalte (gesamt)

Abbildung 2.33: Wohnfläche der Haushalte (gesamt)

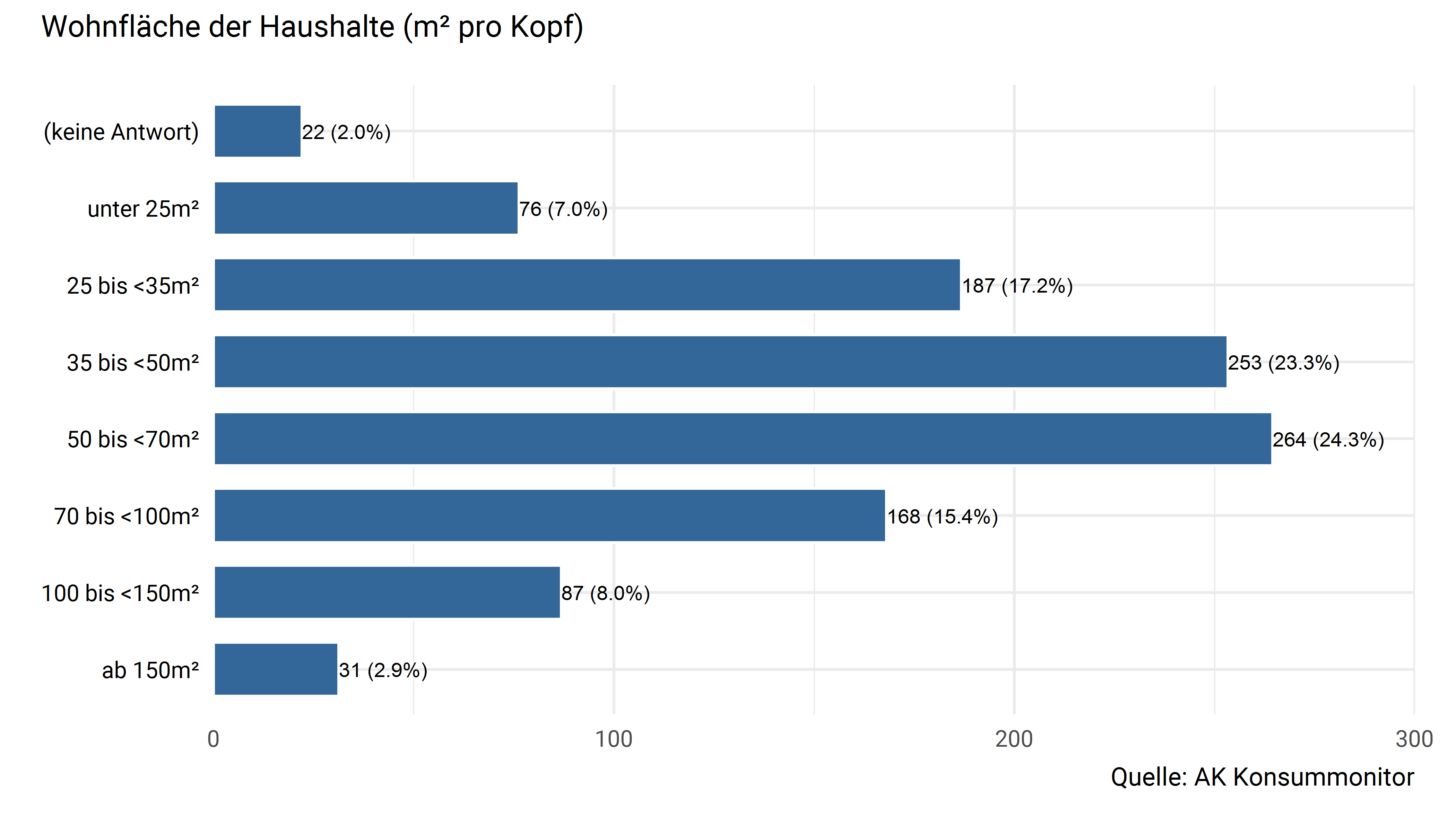

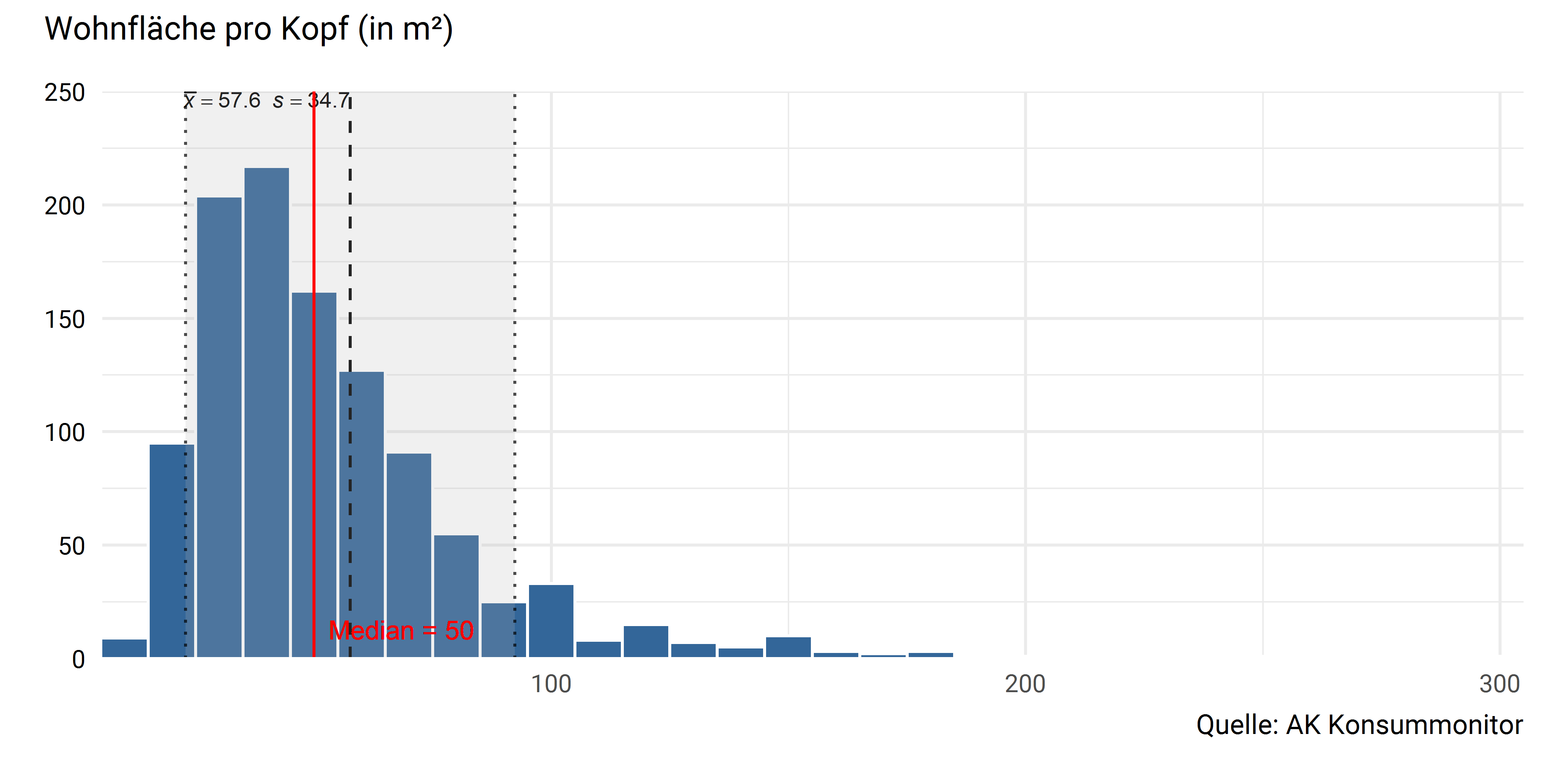

Abbildung 2.34: Wohnfläche der Haushalte (pro Kopf)

Abbildung 2.35: Wohnfläche der Haushalte (pro Kopf)

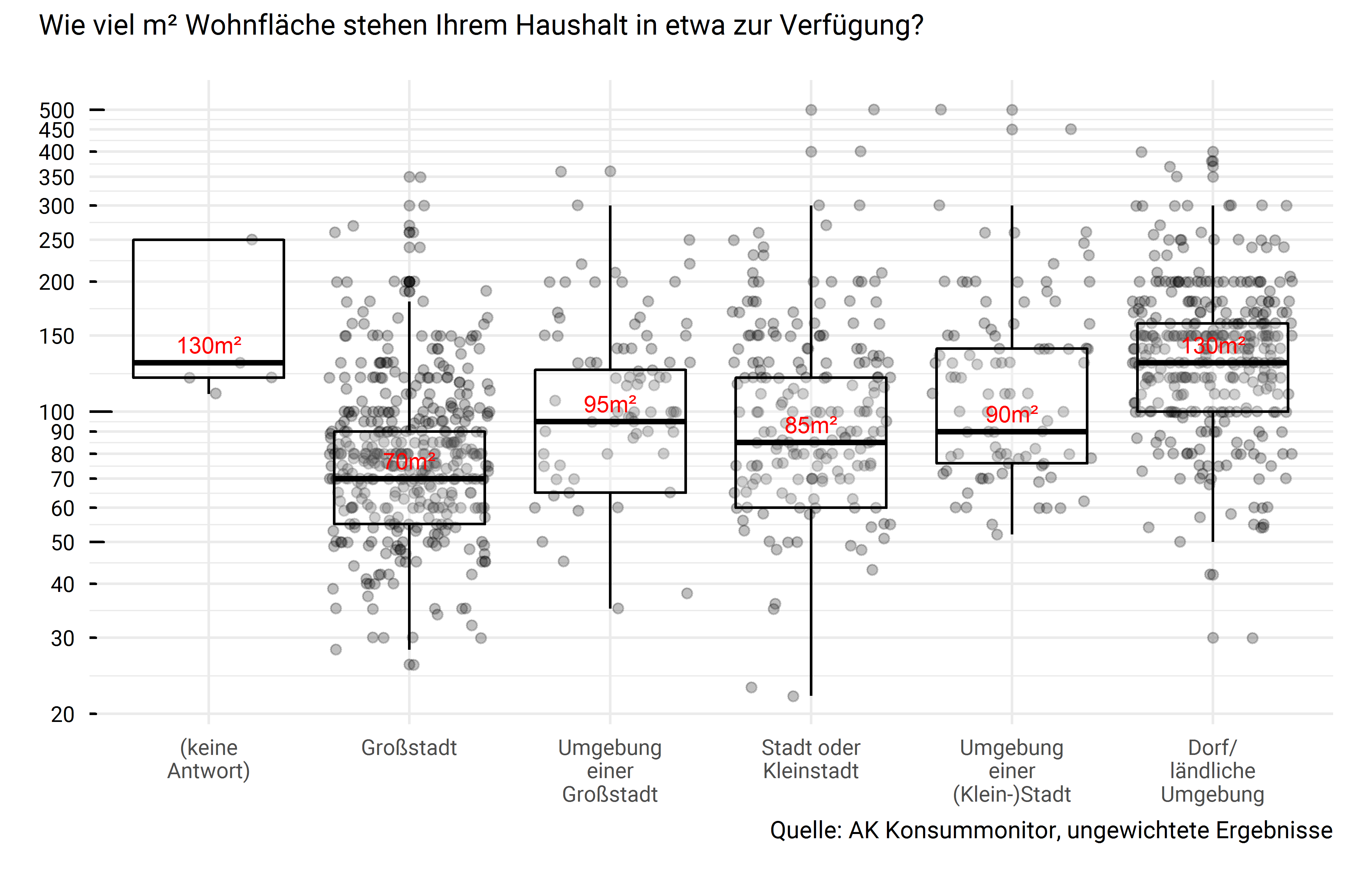

Abbildung 2.36: Wohnfläche der Haushalte (gesamt) nach Wohnumgebung

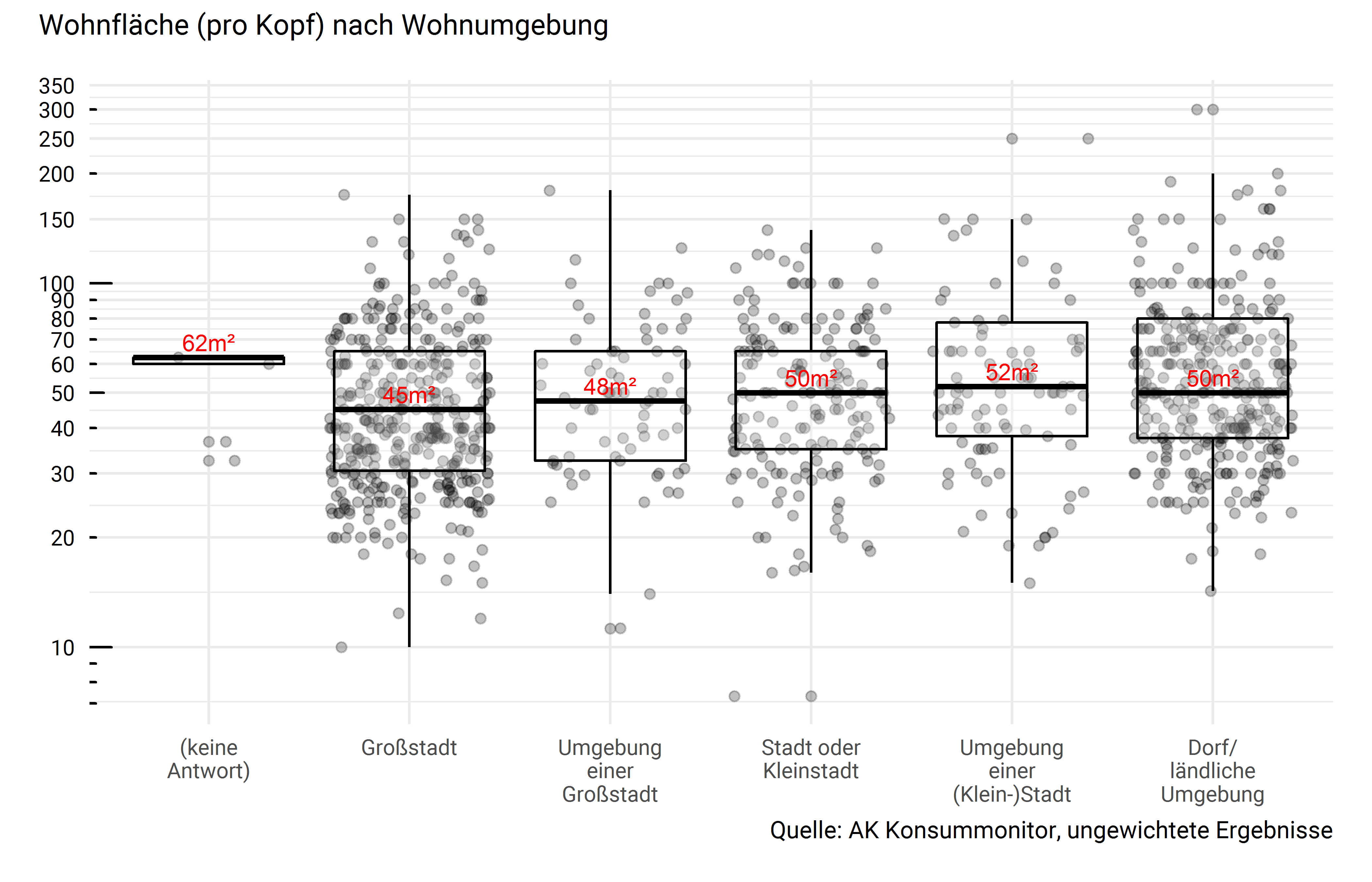

Abbildung 2.37: Wohnfläche der Haushalte (pro Kopf) nach Wohnumgebung

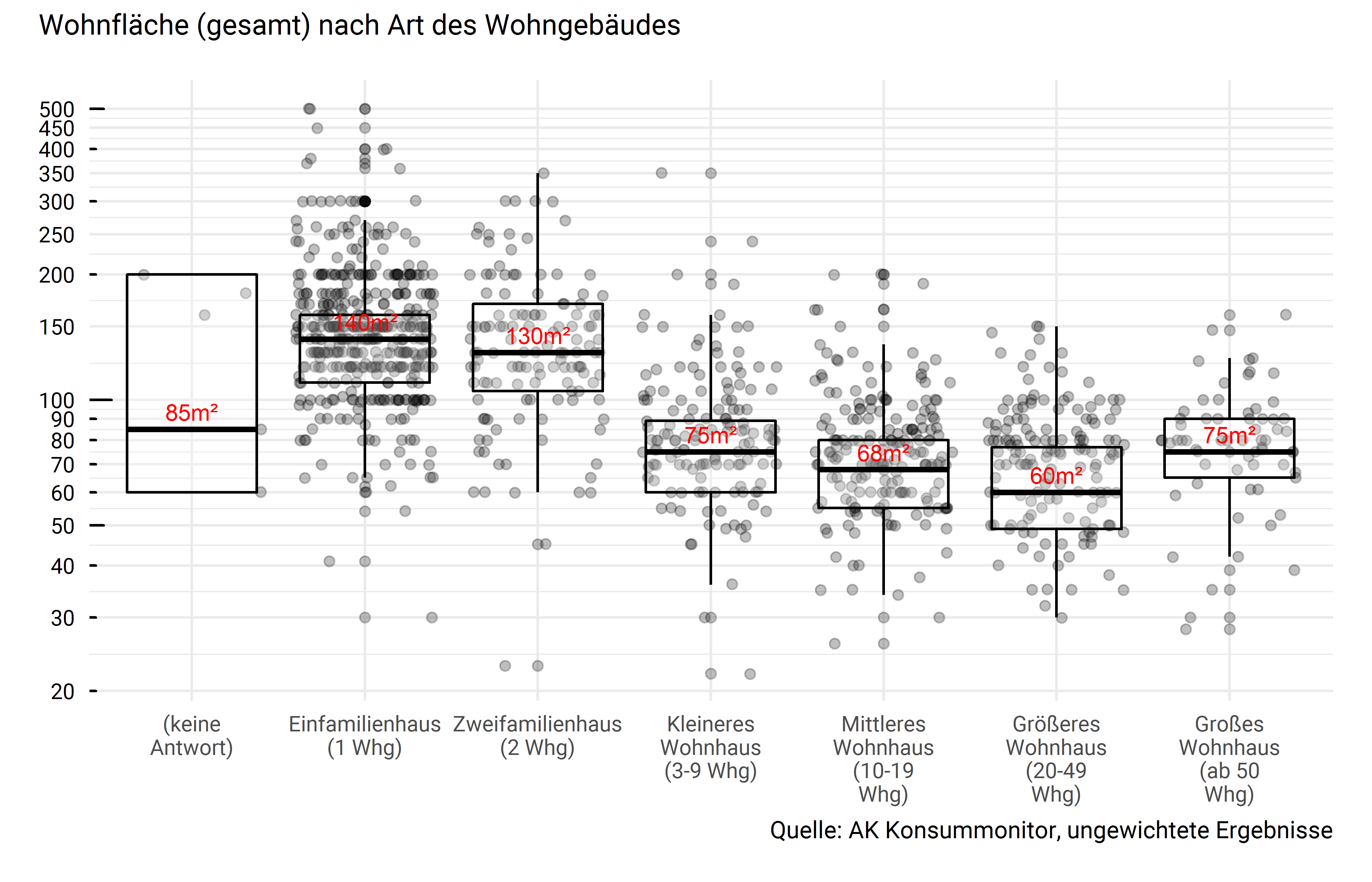

Abbildung 2.38: Wohnfläche der Haushalte (gesamt) nach Art des Wohngebäudes

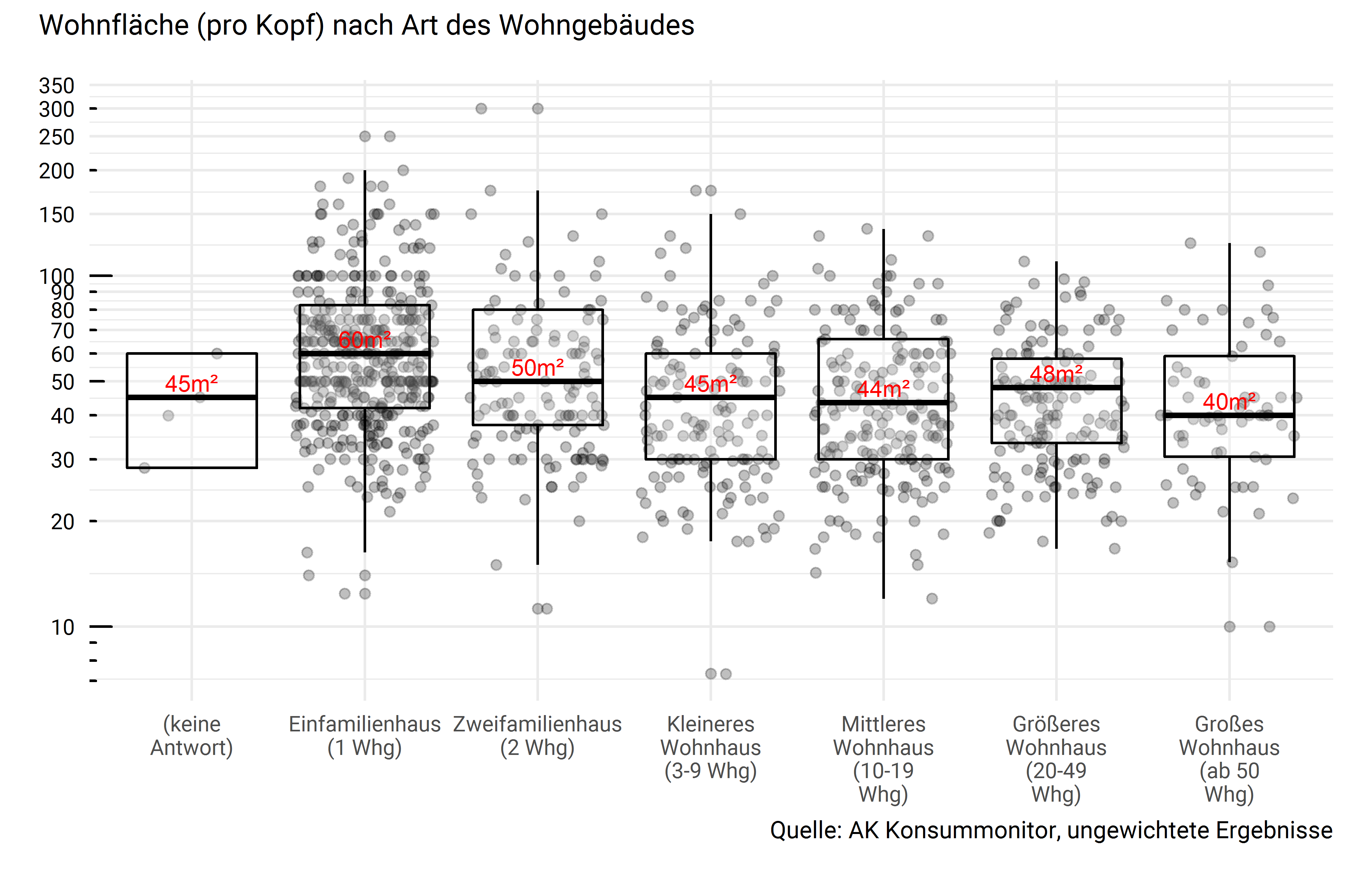

Abbildung 2.39: Wohnfläche der Haushalte (pro Kopf) nach Art des Wohngebäudes

2.10 Erwerbstätigkeit

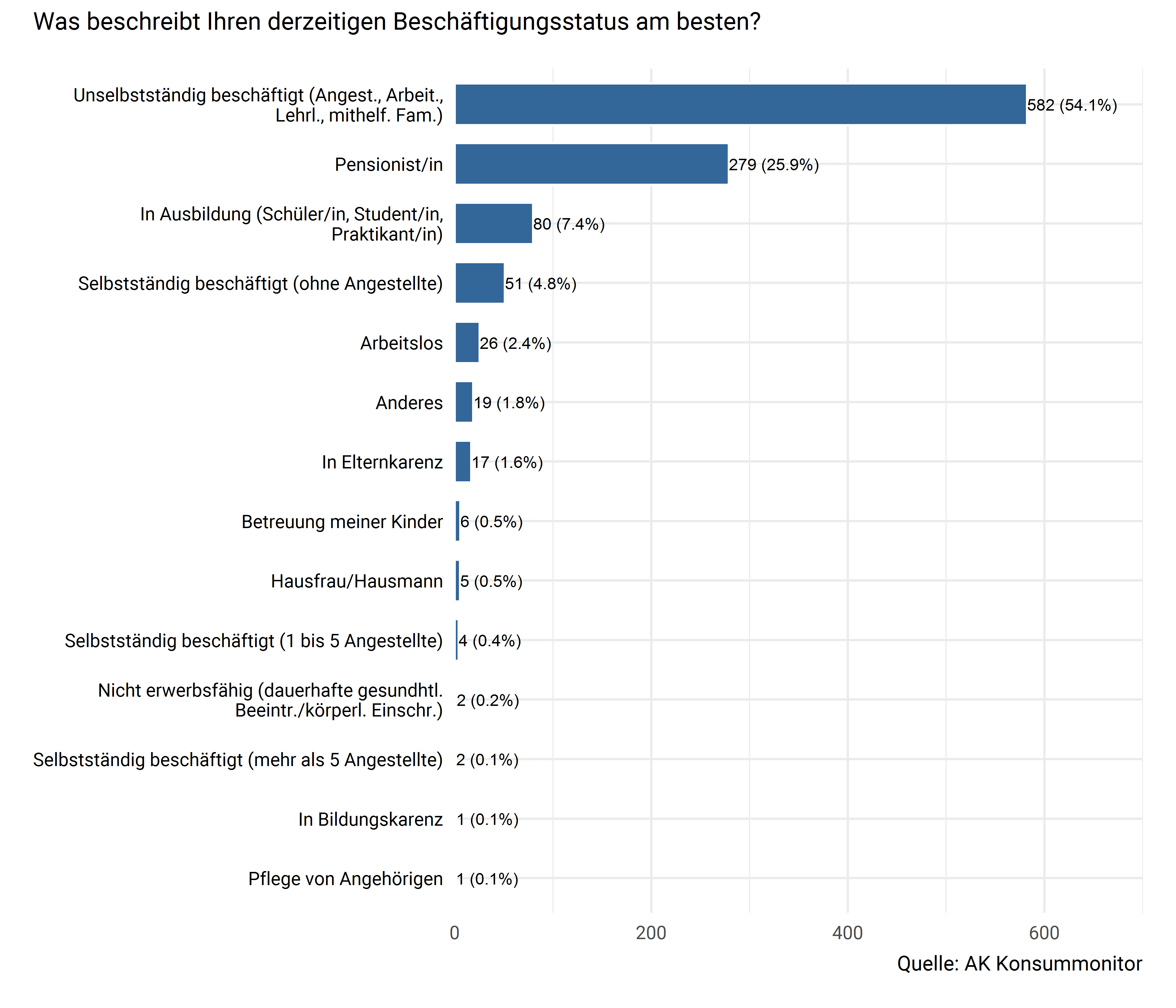

Abbildung 2.40: Hauptbeschäftigung der befragten Person

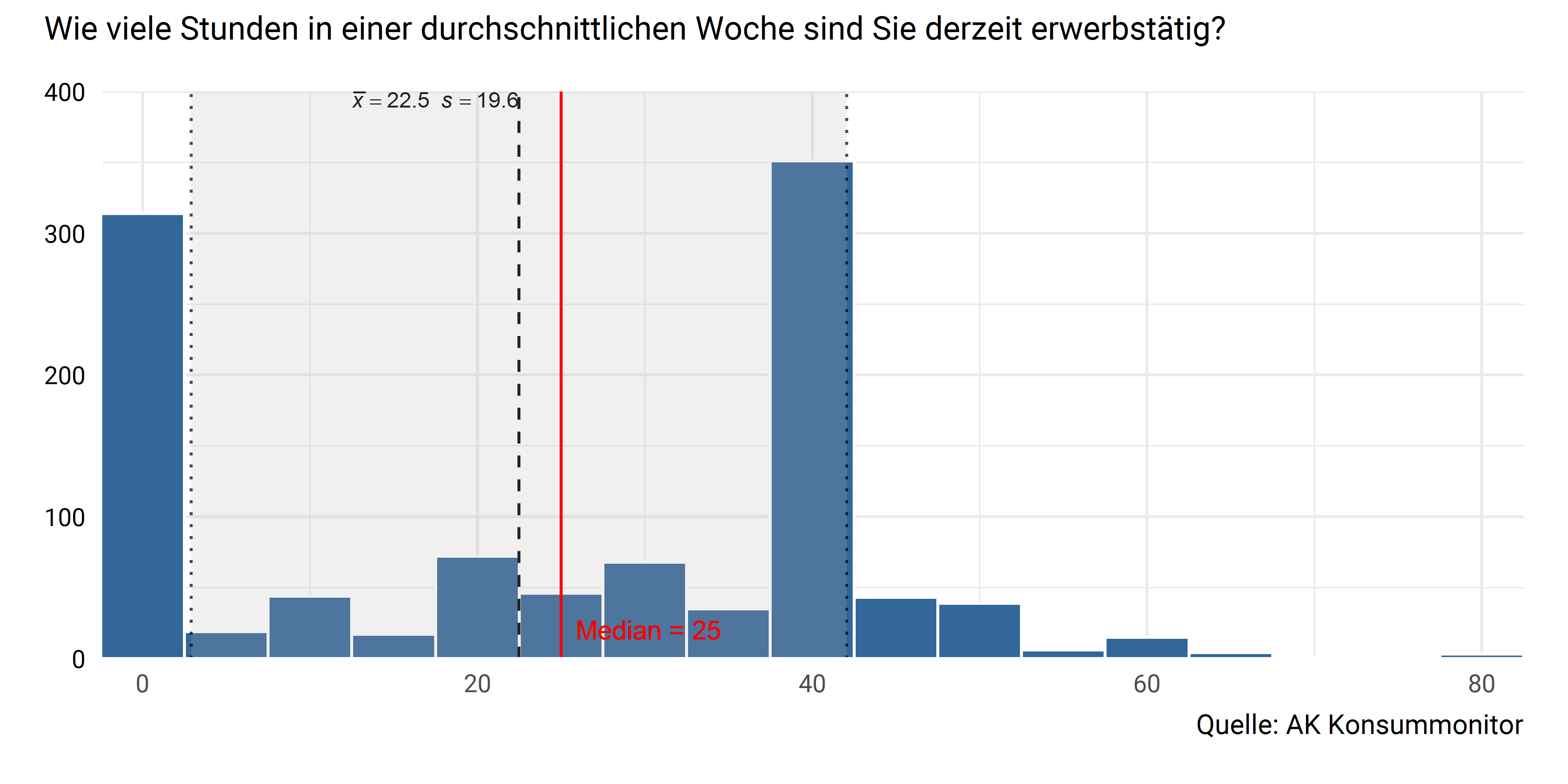

Abbildung 2.41: Erwerbstätigkeit pro Woche (in Stunden)

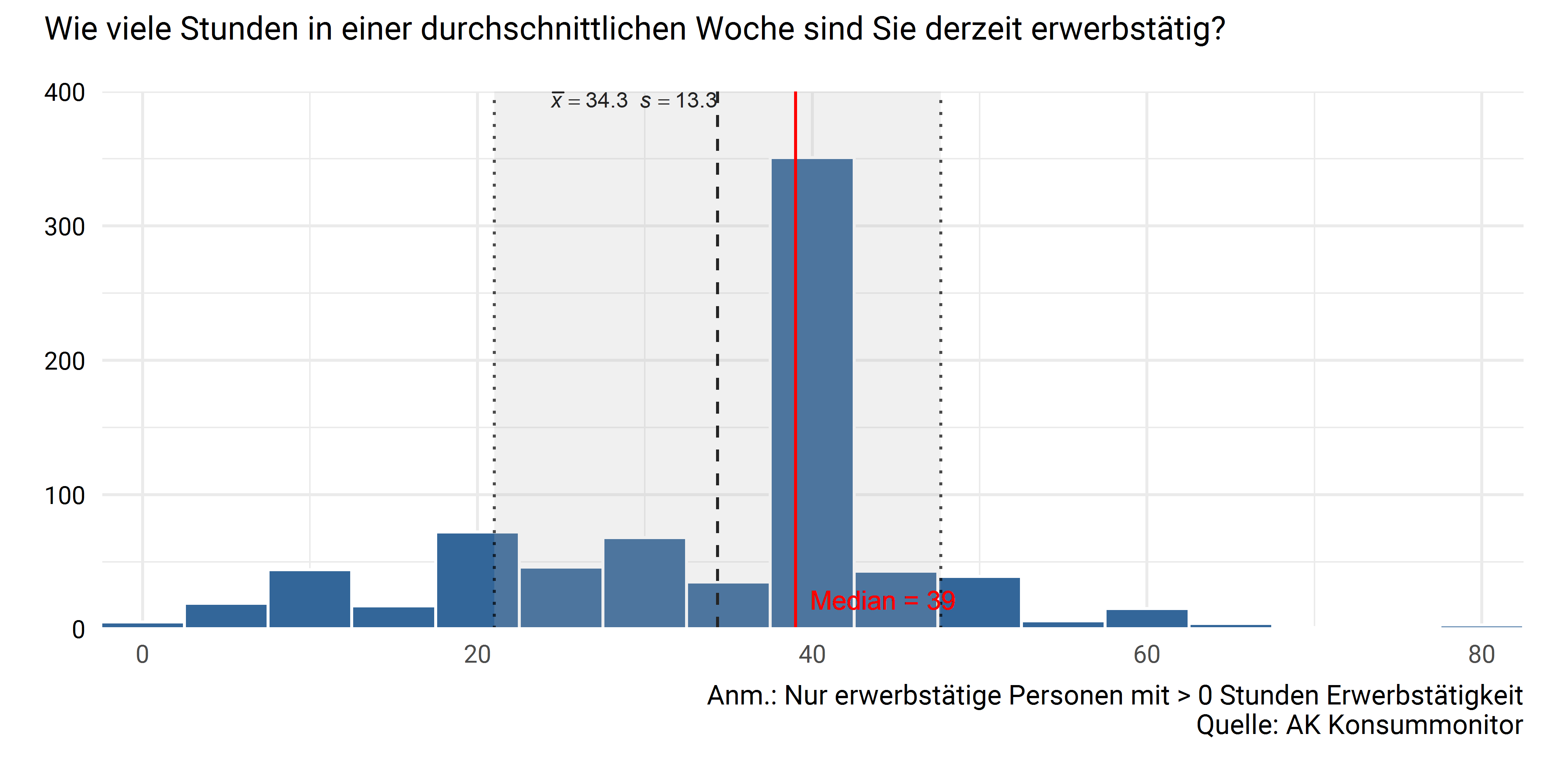

Abbildung 2.42: Erwerbstätigkeit pro Woche (bei > 0 Stunden)

2.11 Haushaltseinkommen

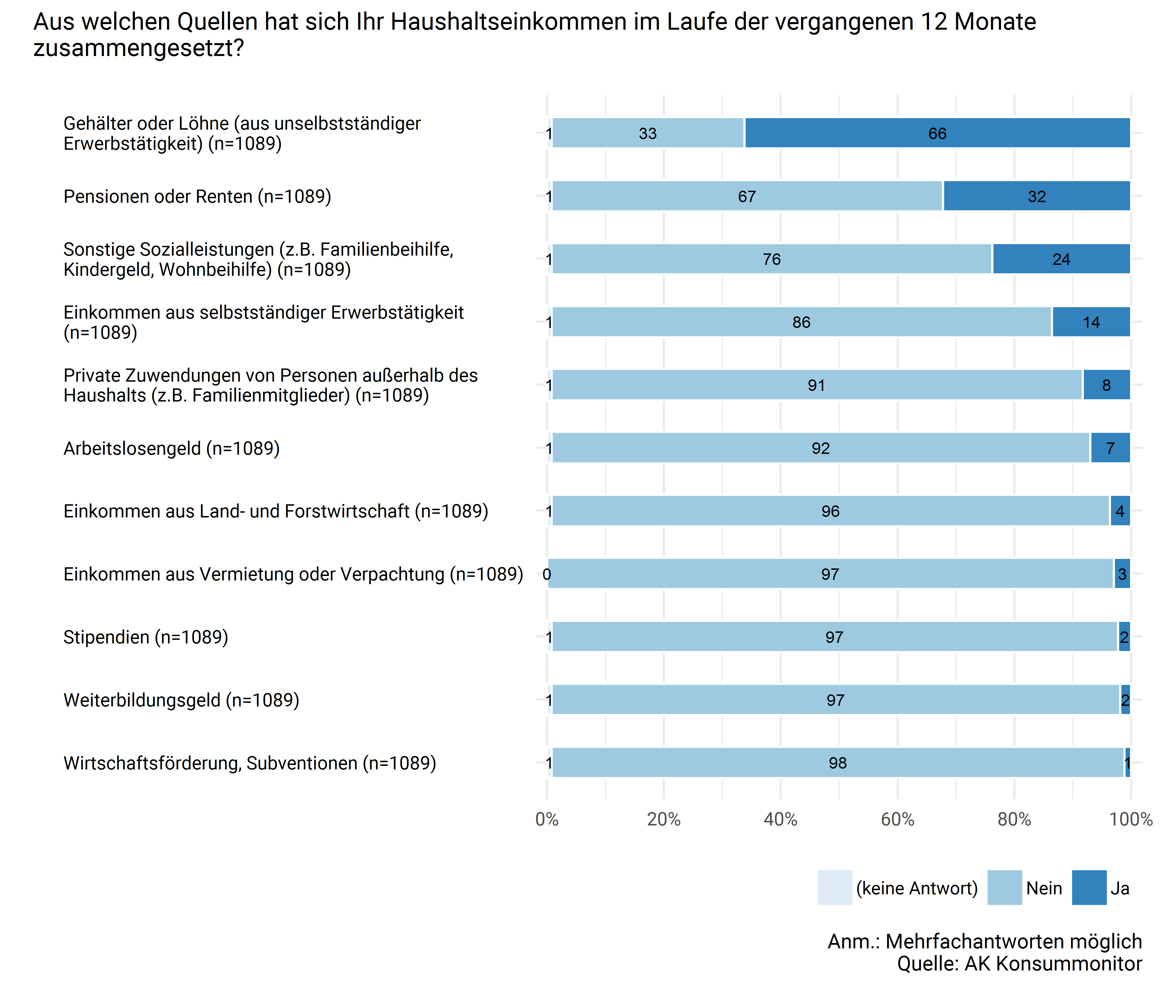

Abbildung 2.43: Einkommensquellen des Haushalts

| (keine Antwort) | Nein | Ja | Gesamt (GEWICHTET) | |

|---|---|---|---|---|

| Gehälter oder Löhne (aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit) |

8 (0.7 %) |

360 (33.1 %) |

721 (66.2 %) |

1089 |

| Pensionen oder Renten |

8 (0.7 %) |

730 (67.0 %) |

351 (32.2 %) |

1089 |

| Sonstige Sozialleistungen (z.B. Familienbeihilfe, Kindergeld, Wohnbeihilfe) |

8 (0.7 %) |

822 (75.5 %) |

259 (23.8 %) |

1089 |

| Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit |

8 (0.7 %) |

933 (85.7 %) |

148 (13.6 %) |

1089 |

| Private Zuwendungen von Personen außerhalb des Haushalts (z.B. Familienmitglieder) |

8 (0.7 %) |

991 (91.0 %) |

90 (8.3 %) |

1089 |

| Arbeitslosengeld |

8 (0.7 %) |

1005 (92.3 %) |

76 (7.0 %) |

1089 |

| Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft |

8 (0.7 %) |

1042 (95.6 %) |

39 (3.6 %) |

1089 |

| Einkommen aus Vermietung oder Verpachtung |

0 (0.0 %) |

1057 (97.1 %) |

32 (2.9 %) |

1089 |

| Stipendien |

8 (0.7 %) |

1056 (97.0 %) |

25 (2.3 %) |

1089 |

| Weiterbildungsgeld |

8 (0.7 %) |

1061 (97.4 %) |

20 (1.9 %) |

1089 |

| Wirtschaftsförderung, Subventionen |

8 (0.7 %) |

1069 (98.1 %) |

12 (1.1 %) |

1089 |

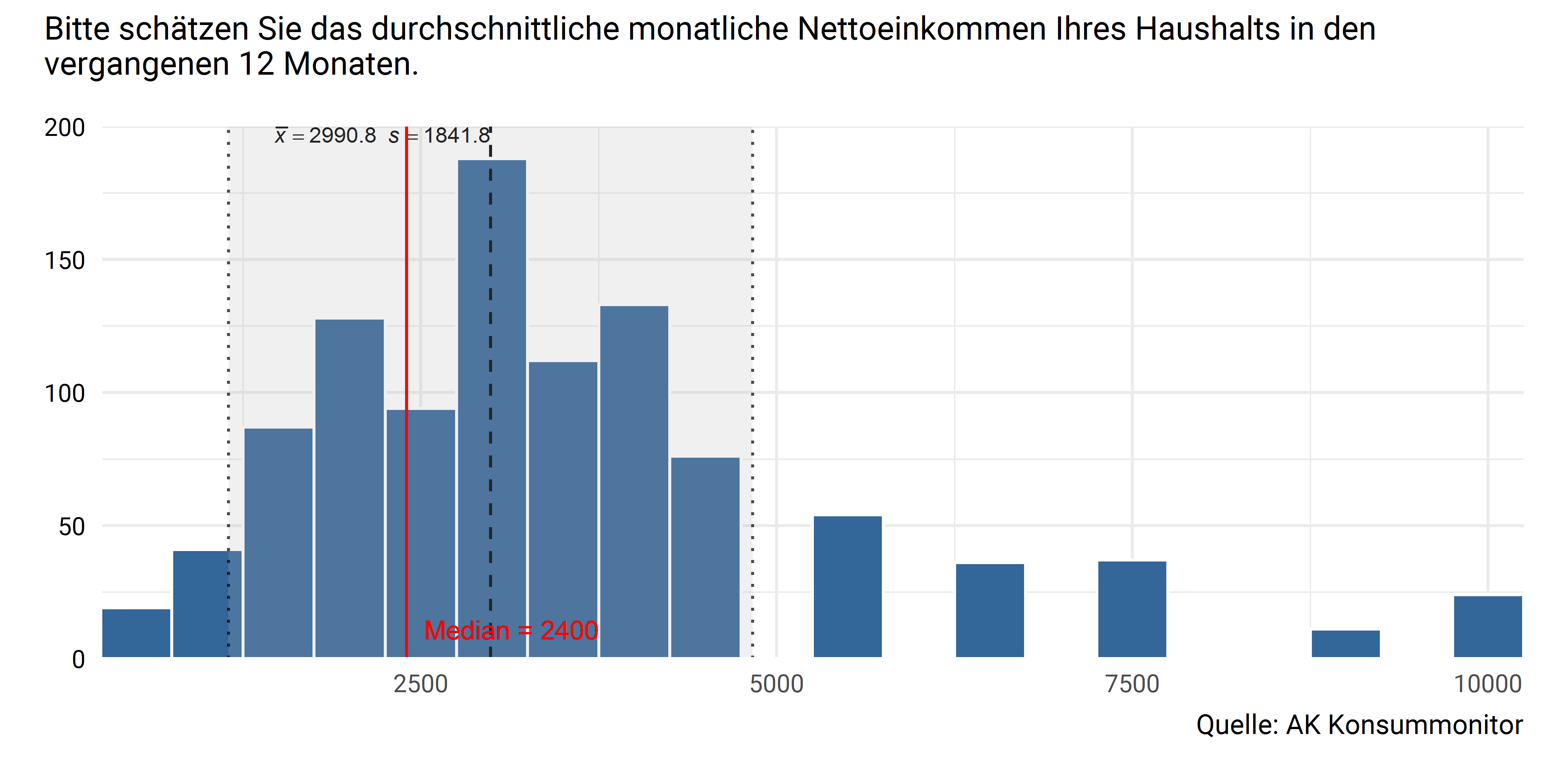

Das Haushaltseinkommen wurde zweistufig, mit steigender Genauigkeit erhoben, wobei im ersten Schritt die Kategorien bis 1.500 €, 1.501 bis 3.000 €, 3.001 bis 5.000 €, 5.001 bis 10.000 € und mehr als 10.000 € präsentiert wurden und im zweiten Schritt feinere Kategorien innerhalb dieser Klassen. Die Befragten konnten dadurch selbst bestimmen, in welcher Genauigkeit sie das Haushaltseinkommen angeben möchten. Der Anteil der gültigen Antworten bei dieser sensiblen Frage lag damit bei 95.5 % (1040 von 1089 Antworten). (Fragewortlaut: Bitte schätzen Sie das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts in den vergangenen 12 Monaten. Denken Sie dabei an alle Einkünfte aller Haushaltsmitglieder: Erwerbseinkommen, Pensionen, Sozialleistungen, regelmäßige private Geldleistungen usw. VOR Abzug allfälliger Ausgaben (wie z.B. Miete). Bitte vergessen Sie ggf. nicht, das 13. und 14. Gehalt auf Ihr monatliches Einkommen aufzurechnen.)

Abbildung 2.44: Haushaltseinkommen (gesamt)

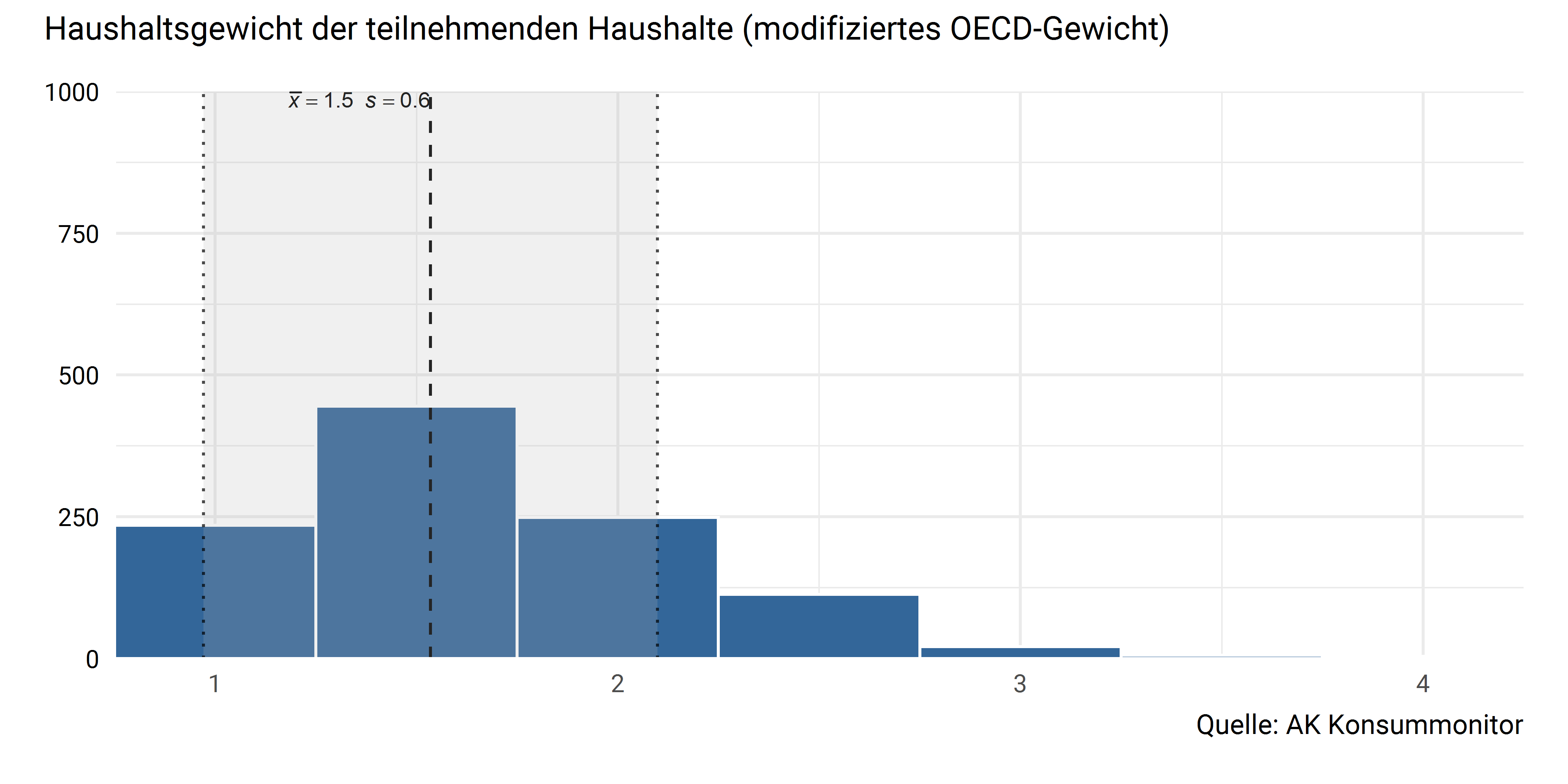

Für die Berechnung des äquivalisierten Haushaltseinkommens wurde das modifizierte OECD-Gewicht berechnet, in das die erste Person im Haushalt mit Gewicht 1 einfließt und jede weitere Person im Alter von über 14 Jahren mit Gewicht 0.5, sowie jede Person bis 14 Jahre mit einem Gewicht von 0.3. (Anmerkung: bei fehlenden Altersangaben wird der Haushalt mit Gewicht 1 gewichtet.)

Abbildung 2.45: Haushaltsgewichte

Abbildung 2.46: Äquivalisiertes Haushaltseinkommen (modifiziertes OECD-Gewicht)

Abbildung 2.47: Äquivalisiertes Haushaltseinkommen in 4 Kategorien

Abbildung 2.48: Äquivalisiertes Haushaltseinkommen in 7 Kategorien

Abbildung 2.49: Finanzielle Situation des Haushalts

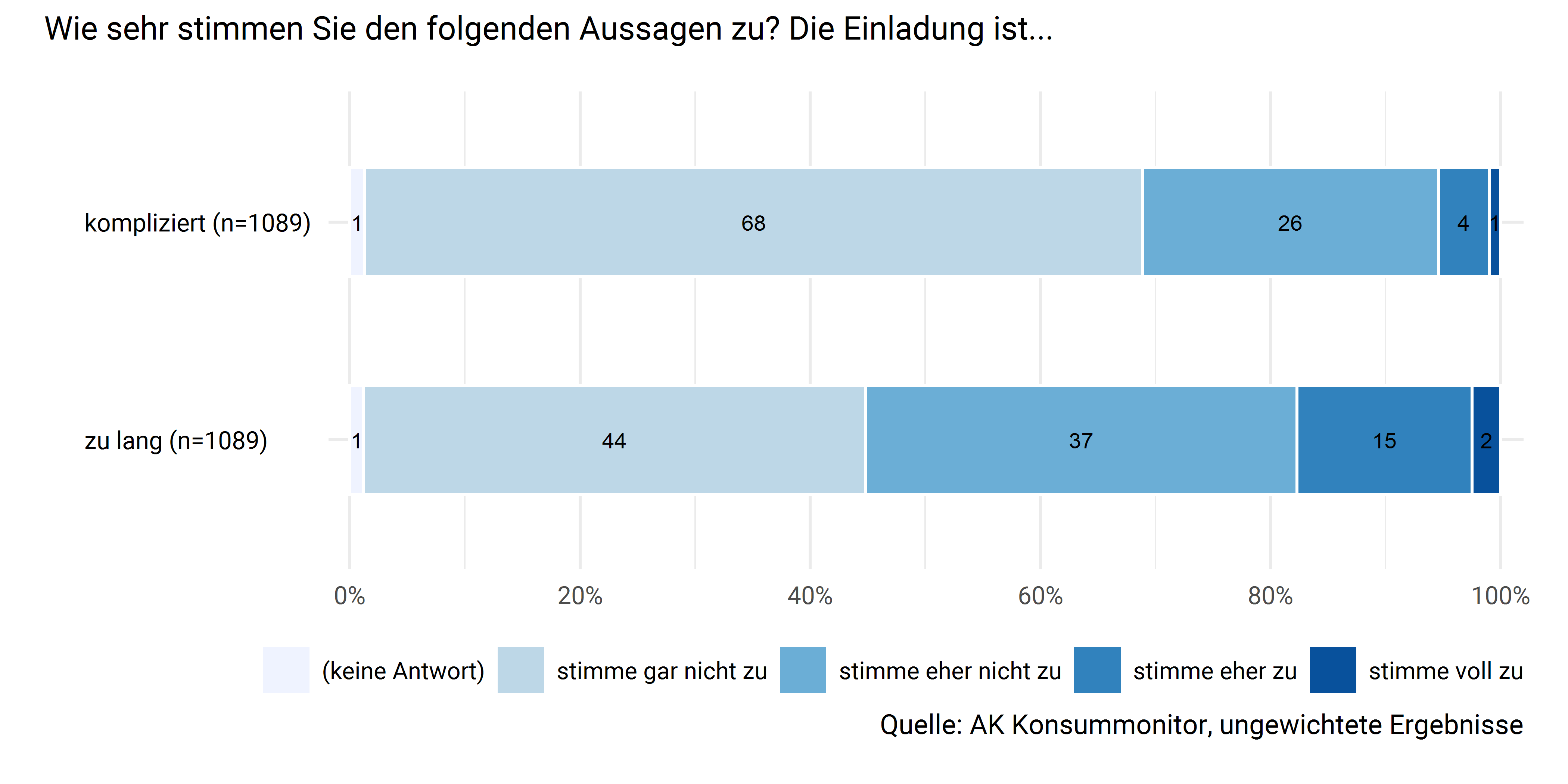

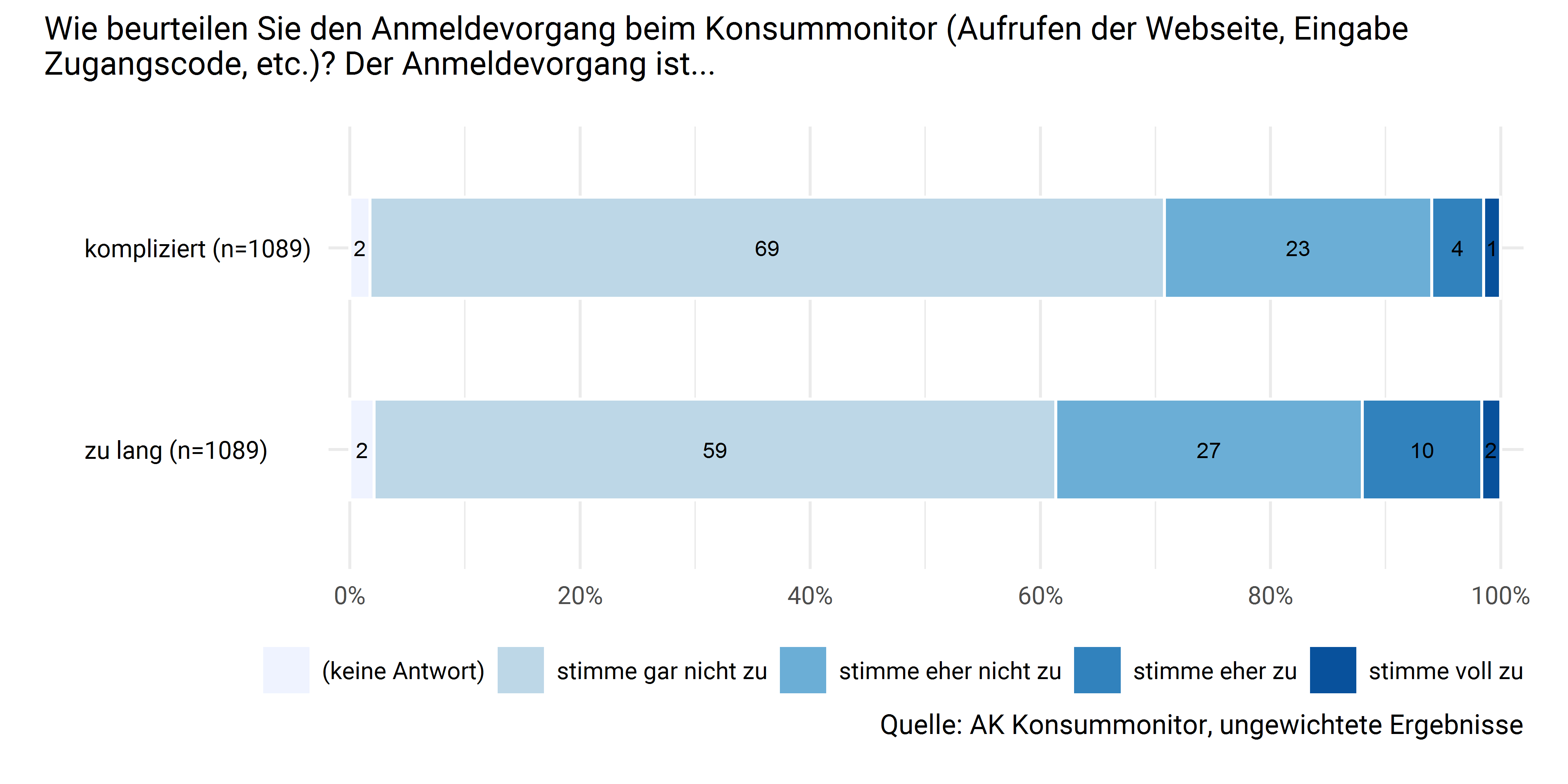

2.12 Evaluation der Einladung und Anmeldung

Abbildung 2.50: Evaluation der Einladung/des Einladungsbriefs

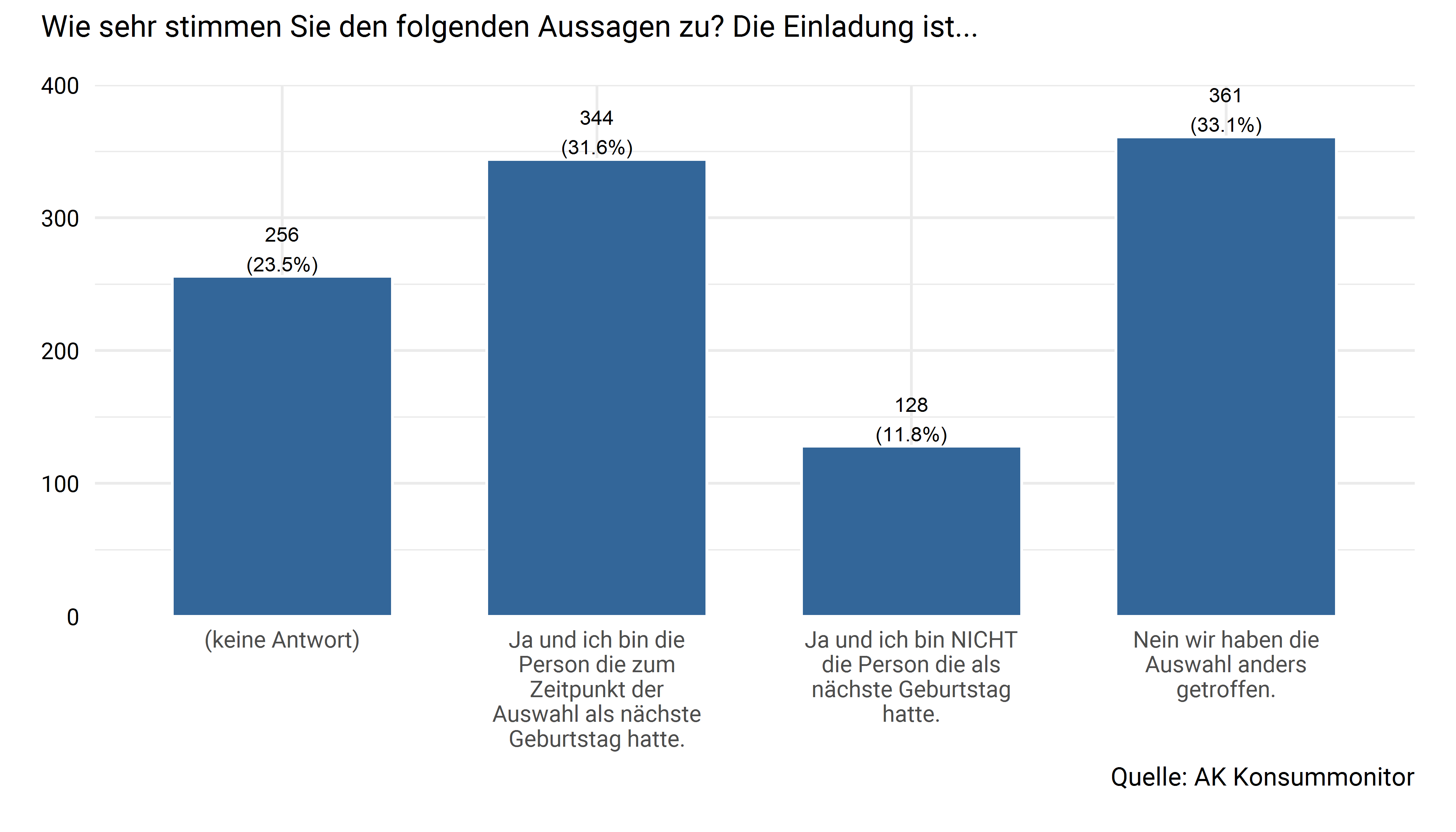

Um die Zufallsauswahl auch innerhalb der Haushalte zu gewährleisten, wurden Haushalte mit zwei und mehr Haushaltsmitgliedern ersucht, die teilnehmende Person nach der sog. Geburtstagsmethode auszuwählen. Im Einladungsbrief wurde die Auswahl der teilnehmenden Person beschrieben: Wenn Sie in einem Mehrpersonen-Haushalt leben, dann bitten wir unter den Personen ab 16 Jahren jene um die Teilnahme, die als nächstes Geburtstag hat (falls diese Person nicht teilnehmen kann, ersuchen wir ein anderes Haushaltsmitglied). Haben Sie die Auswahl bewusst auf die beschriebene Weise getroffen?

Abbildung 2.51: Stichprobenziehung auf Haushaltsebene (wenn >1 Haushaltsmitgl.)

Abbildung 2.52: Evaluation des Anmeldevorgangs

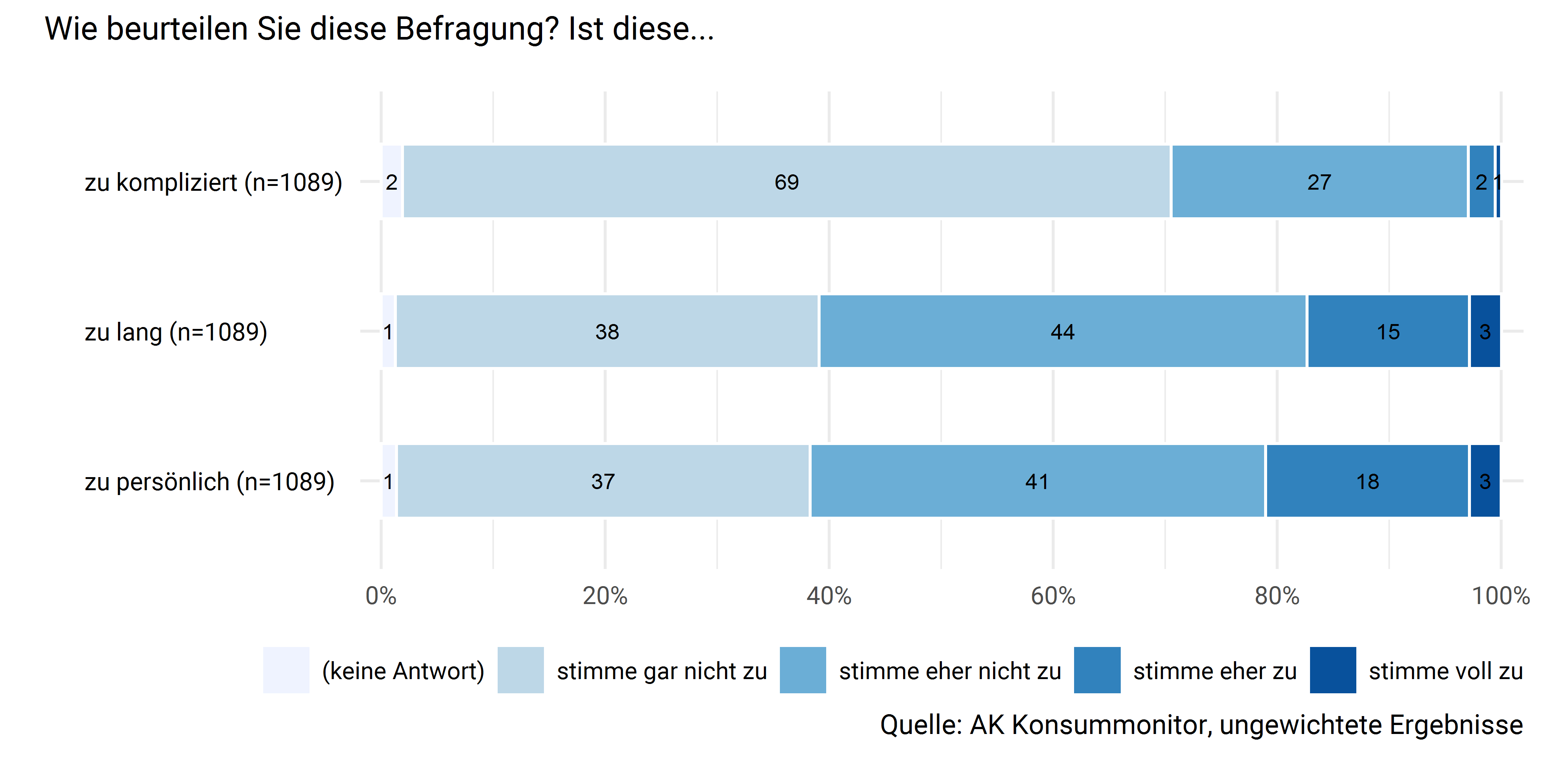

2.13 Evaluation der Befragung

Abbildung 2.53: Evaluation der Befragung

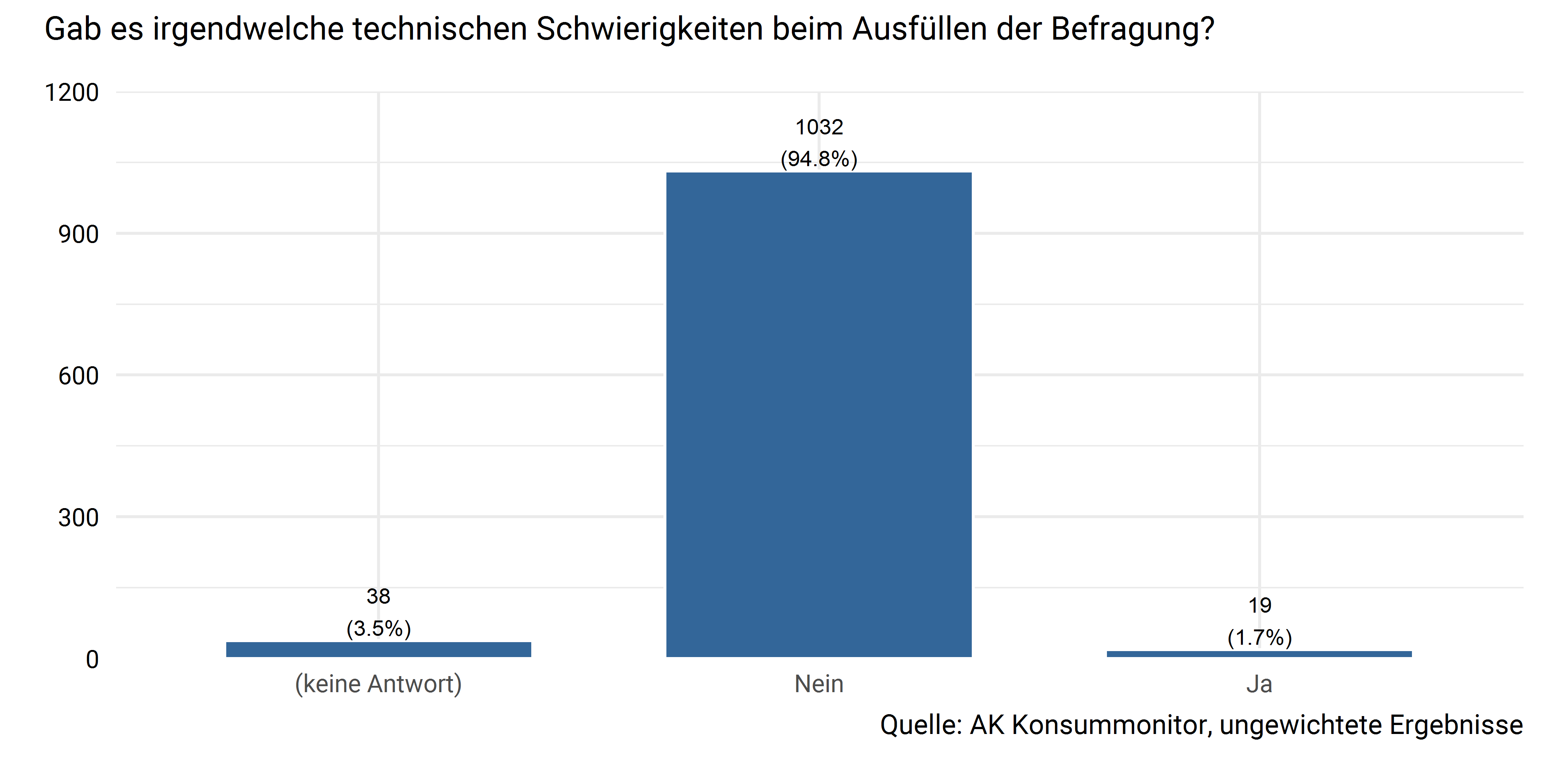

Abbildung 2.54: Technische Schwierigkeiten